偉人評論

under construction

illustration : Syohei Mihara

ル・コルビュジエ Le Corbusier 1887-1965 建築家 |

・・・ |

1887-スイス生まれ 1908-パリに移住 オーギュスト・ペレに師事 1910-ペーター・ベーレンスに師事 1911-ヨーロッパ各地を視察旅行 1914-RC 住宅建築法子ドミノシステムを発表 1917-パリの鉄筋コンクリート会社勤務 1920-雑誌「レスプリ・ヌーヴォー」を共同創刊 1922-ピエール・ジャンヌレと共同設計事務所設立 1923-「建築をめざして」を出版(住宅は住むための機械である) 1925-{リスプリ・ヌーヴォー館」パリ万国博覧会 1930-「輝く都市」 1931-サヴォア邸 1955-ロンシャン礼拝堂 建築家やデザイナーであれば、誰でもこの人を尊敬するだろう。まるでコルビュジエという人が複数いるように 錯覚するほど名作が多い。ジャンルを超えて、20世紀の文化人を代表する存在である。 しかし、ここでも注目し、学ぶべきは、けっして作風が一つではなく、そこに向かって一直線で歩んで来たわけ ではないということ。エリート・コースとはほど遠く、大学はおろか、専門教育も受けていないが、建築工法や 新しい思想理念は積極的に取組み、発表活動を確実に行っている。名作の前に言葉(思想)ありき、なのである。 ピロティーを有した端正なサヴォア邸がシンプル・モダンのお手本であり、ロンシャン礼拝堂はコンクリート造 形による彫刻のような精神性豊かな建築だが、別の意味で邪道の塊りとさえ言える。着想を支える才能の高さと 勇気に圧倒されてしまうだけだ。 逆に、20世紀にコルビュジエが存在していなかったら、建築はどんな姿で終わっていたのだろう。とてつもな い巨星だったと言えるだろう。 |

勝見 勝 Masaru Katsumi 1909-1983 デザイン評論家 |

1909-東京都生まれ。1932-東京帝国大学文学部美学美術史学科卒業。1934-同大学院卒業。横浜専門学校教授 1941-商工省工芸指導所嘱託 1945-東京空襲で青山の住まいと蔵書2万冊を焼失 1950-毎日産業デザイン賞審査員(〜1976) 1951-「工芸ニュース」編集顧問(〜1964) 1952-日本宣伝美術会評議員(〜1969 )ADC顧問(〜1983)JIDA顧問(〜1983) 1953-国際(日本)デザインコミッティ創設に参加 1954-桑沢デザイン研究所創設に参加 1959-「グラフィックデザイン」を創刊、編集長に就任 1960-東京オリンピック1964シンボルマークに亀倉案を選出 1964-オリンピック東京大会デザイン専門委員会委員長 1966-東京造形大学教授 以降、「世界インダストリアルデザイン会議」を始めとする国際会議に多数関わり、海外での講演、交流に熱心 に取組み、日本のデザインをアピールすると同時に海外情報の理解と紹介に貢献している。 日本は戦争に敗れたが、その後、目ざましい復興を遂げ、デザイン先進国となった背景に幾多の実力派デザイナ ーがいたことは確かだが、彼等を導いた勝見氏の存在は大きかった。特に「グラフィックデザイン」誌の創刊や 1964年の東京オリンピックでの傑出したデザインの数々は氏の英断的なジャッジがなければあり得なかった と考えるべきだろう。 そして、それまで「図案」とか「商業デザイン」と呼ばれていたグラフィックデザインを純粋な視覚伝達デザイ ンという立ち位置を基点としてデザイナーの個性や作家性までの幅広さを定着させた功績はとてつもなく大きい。 グラフィックデザインは「日宣美」解散という経緯があったが、再びダイナミックな活動が継続されているバッ クボーンをたぐると勝見氏に行き着くことは間違いない。しかも、古今東西、モダニズム正当派から、アンチで バナキュラー的作風まで、間口が非常に広い事も世界から注目される所以である。それらの原点の大半は60年 代の「グラフィックデザイン」誌に網羅されていて、先見の明と洞察力の鋭さを敬服するしかない。 終戦時、氏が東京帝大美学卒で36才だったという、この絶妙な経歴と年令に感謝するしかないだろう。日本の 近代化に大きく貢献し、日本のデザインレベルを世界に示した巨星だった。 | |

桑澤洋子 Yoko Kuwasawa 1910-1977(66) ファッションデザイナー |

1910-東京生まれ 1932-女子美術学校師範科卒業 1933-新建築工芸学院入学 1911-ヨーロッパ各地を視察旅行 1937-東京社(後の婦人画報社)入社 1942-桑沢服飾工房設立 1945-日本デザイナークラブ結成に参画 1954-桑沢デザイン研究所を東京・青山に設立 1958-桑沢デザイン研究所を東京・渋谷に移転 1966-東京造形大学を設立 学長・理事長を歴任 1977-「桑沢洋子の服飾デザイン」出版 1977-他界 デザイナーであり、教育者としての功績が大きい人望の厚い人で、厳しい条件でもやり切る信念があった。 桑沢デザイン研究所設立にしても、東京造形大学創立にしても財政面などの悪条件の中で、佐藤忠良、勝見勝 、渡辺力、勝井三雄、石元泰博、豊口協などの参画、協力を得ている。各界との繋がりも劣勢であった女性と いう立場をはね除け、時流に乗せた凄腕の持ち主だった。 理念はファッションでも、教育においても新建築工房で感銘を受けたバウハウス精神に傾倒したもので、戦後 の復興期においては産業育成面でも大いに理に適ったもので、多くの教育スタッフが集うことになった要因も そこにあった事は間違いない。66才という若さで亡くなり、現在のファッションやデザイン教育をどのように 受け止めているのかは、誰も知る由もない。 | |

亀倉雄策 Yusaku Kamekura 1915-1997 グラフィックデザイナー |

・・・ |

1915-新潟県生まれ。1938-日本工房入社 1960-日本デザインセンター創立に参加 1962-亀倉デザイン室設立 1978-日本グラフィックデザイナー協会、初代会長 主な作品 1855-AKARIシリーズ・マークデザイン 1957-通産省グッドデザイン・ロゴマーク 1960-東京オリンピック1964シンボル・マークデザイン 1964-東京オリンピック1964公式ポスター三部作デザイン 1965-東京電気化学工業(TDK)ロゴマークデザイン 1966-ヤマギワのロゴマークデザイン 1985-NTTのロゴマークデザイン 亀倉のデザインは勝見勝の理解力によって推進され、勝見の主張は亀倉のデザインによって具現化されたという 関係において二人三脚で社会に貢献したと言えるだろう。 亀倉のデザインは半世紀以上経っても、全く陳腐化しない力強さと洗練された形に最大の特徴がある。余分なも のを徹底して切り捨てた中で見せる造形美。まさに、50〜60年代には到達していた、揺るぎない達観したデ ザイン哲学は世界トップであり続けている。氏の作品を見ていると、どんな賞を受賞したか等はどうでもよく思 えてくる。 また、グラフィックデザインだけでなく、様々なジャンルでも貢献していて、中でも日本光学のグラフィックデ ザインを担当しながら、高級一眼レフカメラ、NikonFの工業デザインにも関与していたことが後日知られ ることになり、業界人を驚かせたエピソードが残されている。 専門分野の横の繋がりだけでなく、建築家やイサム・ノグチなどの芸術家、経済界との繋がりも強く、ロビー活 動や、洒落たサロン活動の類でも多くの親交を持った、類希なる気高いグラフィックデザイナーだった。 |

川添 登 Noboru Kawazoe 1926-2015 建築評論家 |

・・・ |

1926-東京都生まれ。1953-早稲田大学卒業。 1953-「新建築」編集長〜1957 1957〜フリーランス建築評論家 1960-世界デザイン会議にてメタボリズム宣言に参画 1970-日本未来学会設立に参加 1972-日本生活学会創立 1981-つくば科学博覧会政府出典総括プロデューサー 大学では文学部哲学科と理工学部建築学科の両方を学んだ経歴を活かし、いわゆる「筆のたつ」文章が際立った。 27才で建築専門誌編集長と特異な印象の中、30才前に丹下健三を巻き込んで有名な「伝統論争」を編集に取 り込み大きな影響を放ち、現在でも全国各地にその影響が受けた建築物が散見出来るほどである。 その熱気がおさまらない5年後には黒川紀章らとメダボリズム運動を提唱、これまた世界的な反響をはなった。 著書も多く、建築の分野ばかりでなく、文化全般を歴史を踏まえて解説した手腕は各方面に高く評価されたが、 この中で「建築家・人と作品」(上下1968井上書院)は実際に現場で建築家や建築物を前に体験したことが書か れていて、単行本という大変に地味な存在ながら氏を代表する書籍と思っている。 「建築」を大きく捉えながら「編集」するという意味を深く掘り下げた理念と行動。ジャーナリズムの基本を駆 使し、言論として示した功績が素晴らしい。 |

石元泰博 Yasuhiro Ishimoto 1921-2012 写真家 photo-Kenji Ishiguro |

・・・ |

1921-サンフランシスコ生まれ。1924-高知県に移転。1939-再渡米(カルフォルニア大学農業スクール入学) 1942〜44日系人強制収容所 1952〜シカゴ・インスティテュート・オブ・デザイン(写真)卒業 1953-再来日、日本の伝統建築を調査 1954-桂離宮を撮影 1956-滋子夫人と結婚 1966-東京造形大学教授 「何かを得れば、何かを失う。されど何かを切り捨てれば、大切なものを得ることが出来る」(小生の格言) 目的のために冷徹な写真を撮る。誰かに文句を言われようと、否定されようとお構いなし、である。 東京造形大学で、氏の講議を受けたが、何時も特定の学生に話し掛け、それを全員が傾聴するスタイルを崩さ ない上、出した課題に対しては一切具体的に教えないので難しい授業だった。 また、代表作の「桂」はその当時、目にしていたが、その撮影技術やコンセプトは全く理解出来ていなかった。 後で振り返ると恥ずかしい限りだ。「たかが写真、されど写真」の代表的な存在であり、写真家としての生き 方も見事だった。 |

田中一光 Ikko Tanaka 1930-2002 グラフィックデザイナー |

・・・ |

1930-奈良県生まれ。 1950-京都市立美術専門学校(現:京都市立芸術大学)卒業 1957-ライトパブリシティ入社 1960-日本デザインセンター創立に参加 1963-田中一光デザイン室設立 1975-セゾングループクリエティブディレクター 1980-無印良品プロデューサー デザイン創世記から活躍する関西出身(永井一正、横尾忠則)トリオの一人であり、長年に渡ってトップであ り続け、作家活動はしていないのに、理想主義を貫き、商業主義に染まっていない希有な存在である。その代 表格が無印良品で始めた当初は「味も素っ気も無いデザイナーの幻想」と揶揄されたが、辛抱強く軌道にのせ 世界のトレンドを作り出した手腕は見事である。 また、発表されていないチョットしたグラフィックデザインも含めると作品は膨大になるが、一つ一つが破綻 なく美しく整っている点が素晴らしい。デザイナーだったら誰もこのように生きたい活動したい、お手本だ。 ※個人的には、大学を卒業したばかりの頃、赤坂見附の東急ホテルの壁面デザインが氏によるものと知った時 は衝撃を受けた。界隈全体に上品で華やかな印象を与えるパステルカラーの組み合わせが際立っていて、その 並外れた力量に敬服した。 |

柳 宗悦 Muneyoshi Yanagi 1889-1961 民藝運動家 |

1889-東京生まれ。 1913-東京帝国大学哲学心理学専修卒業(在学中「白樺」創刊に参加) 1914-結婚と同時に千葉の我孫子に移住、白樺派の面々が集結する 1916〜朝鮮半島の工芸品を調査 1919-三・一独立運動弾圧を批判 1923-京都に移転 1924-ソウルに「朝鮮民族美術館」を開設、民衆の手作り品を展示 1925-「民藝」の新語を考案 1926-「日本民藝美術館設立趣意書」を発表 1931-雑誌「民藝」を創刊 1934-「日本民藝協会」を設立 1936-「日本民芸館」を開設 理屈ではなく、美を直感に頼って見い出す力。雑器でしかなかった日用品の崇高な美を「民藝」と称して称え ると、あっと言う間にその輪が広がり、賛同者を獲得していった。昨日まで普通のものが、「民藝」という言 葉で新しい価値を獲得し、その思想が一般大衆にまで根付いていった珍しい運動だった。 一方で、宗悦のそれらを説明した文章は、説得しようとするあまり、宗教論や感覚論が直感を補足するかのよ うに羅列されていて、正直解読が難しい。部下と激しい議論をしたとされるが、そこにどんな意味があったの か、説明出来る人がいるとは到底思えないが如何だろうか。 素直に権威化せずに、美を追求し、その美を受け入れることが「民藝」であるはずなのに、そこから脱線して しまった経緯にも疑問が残る。晩年は自ら「民藝」の矛盾に携わってしまった、とは言い過ぎか。 いずれにしても、現代においては宗悦の示した着眼点を洗い、再考することにも意義があると思う。 | |

棟方志功 Shiko Munakata 1903-1975 版画家 |

・・・ |

1903-青森市生まれ。

少年時代に囲炉裏のすすで目を悪くし、極度の近視となるもゴッホの絵に感動、芸術家を志す。

1924-上京。1928-帝展に油絵で初入選。

1930-文化学院美術教師

1936-民藝運動関係者との交流が始まる

1945-富山県に疎開〜1954

1955-サンパウロ・ビエンナーレ版画部門最高賞

1956-ヴェネツィア・ビエンナーレ国際版画大賞

略歴には取り上げにくいが、1940年にはシャルロット・ペリアンを日本に招くため当時の商工省が棟方に依頼

して巻き手紙を描かせている。手紙の文面に添えられた墨絵がペリアンを感動させたと回顧禄に記されている。

視覚障害で版画や油絵に挑んだ姿は、難聴と戦ったベートーベンと境遇が似ているが、そのためなのか、棟方

のもう一つの特色が版画のセオリーを逸脱した邪道性にある。「版」の範囲内に形や配色を置くことを原則と

しているが、棟方の場合はそれに頓着せずに、自由に筆で手を加えている。「それでは版画ではない」事を超

越した勢いと、考えさせることに余裕を与えないような作風と作品点数の凄まじさ。学歴はないが、それを補

って余りある優れた人脈も彼の特異性を支えていることが見逃せない。何とも豪快な作風、人生だった。

|

E・ソットサス Ettore Sottsass 1917-2007 建築家・デザイナー |

・・・ |

1917-オーストリア生まれ。 1939-トリノ工科大学建築学科卒業 1947-ミラノに建築・デザイン事務所開設 1958-オリベッティ社デザイン・コンサルタント 1969-タイプライター・ヴァレンタインを発表 1981-Memphisグループを結成 時代の申し子とはソットサスのことである。背景の歴史を理解せずに、氏の活動を解説することは不可能だ。 イタリアは80年代まで工業デザイナー育成学校がなかったので、代わって建築家がその役を担っていた。 家具から雑貨、家庭電化製品、コンピュータまで全てだ。その代表格の一人がソットサスで、60年代まで、 日本にも頻繁に招かれて講演活動などを行っている。 しかし、肝心のお膝元のイタリアの産業が日本の躍進で衰退し、活動の軸足にしていたオリベッティの仕事を 失うことになる。ソットサス自身のデザイン哲学も崩壊してしまい、デザインの原点を再考することになる。 後にポストモダン運動の中核と評されたメンフィスを結成したのは、その流れの延長戦上にあると考えるべき で、その「だらしない」形を酷評する人もいるが「不良」がコンセプトなので、的を得ている形と言わなけれ ばならない。そこに今迄と全く違う美学を具現化したソットサスの堅い意志と造形力には脱帽するしかない、 と言うべきだろう。デザイナーとして、とても魅力的な生き方だった。 |

ジョエ・コロンボ Joe Colombo 1930-1971 デザイナー |

・・・ |

1930-イタリア・ミラノ生まれ。 1962-ミラノでデザイン事務所開設 1965-ミニ・キッチンを発表 1969-ビジョナ69を発表 1969-日本のジャパンインテリアデザイン誌に特集される 1971-心臓病で急逝 (41才) 特に専門教育を受けた経歴が見当たらないが、短期間にイタリアにコロンボ有りを示し41才で急逝した。 作風は当時のプラスチック化学が急速に産業化した背景を巧みにデザインしたものが多く、工業デザインと して合理的、かつ簡潔性が高いことが特徴である。まず建築空間を前提とし、次の単位として工業製品を考 える普通の発想ではない。 ビジョナ69はそんなコロンボの特異性を示した衝撃的デザインである。 皮肉にも、亡くなった70年代以降、イタリアの産業は失速するが、コロンボだったら、そこにどんなデザ インを提案しただろうか。若くして惜しい人物を失った。 |

丹下健三 Kenzo Tange 1913-2005 建築家 |

・・・ |

1913-大阪生まれ。 1935-東京帝国大学建築科に入学 1941-東京帝国大学大学院に進学 1946-東京帝国大学大学院終了後、助教授に就任 1961-丹下健三都市建築設計研究所を開設 1963-東京大学工学部(新設)都市工学科教授 1974-東京大学を定年退官 主な作品 1955-広島平和会館原爆記念館 記念公園 1957-東京都庁舎 1958-香川県庁舎 1964-東京カテドラル聖マリア大聖堂 1964-国立代々木競技場 1970-日本万国博覧会基幹施設計画 1991-東京都庁舎(西新宿) 「美しいものだけが機能的である」とした丹下の言葉が輝いている。 終戦を迎えたのは32才。その直後に広島平和公園のプロジェクトに着手するが、既に世界観や建築を取り巻 く「美」に対して達観した素養があり、あの荒廃した日本を復興に導いた立役者の一人である。 中でも、50年代半ばの東京都庁舎、香川県庁舎は芸術家に壁面画の空間を与えて日本独特の建築美を確立し た。普通、その延長戦上で同じパターンを繰返しがちだが、東京五輪のための代々木屋内競技場では工期が極 端に短い上、世界でも類例のない吊り構造による設計にチャレンジしている。たった1年半で完成させた力量 と勇気、そして全体の美は軌跡に近いものを感じさせる秀作である。 |

ザハ・ハディド Zaha Hadid 1950-2016 建築家 |

・・・ |

1950-イラク生まれ 1972-渡英 1977-AAスクール卒業 1977-オフィス・オブ・メトロポリタン・アーキテクチャ入社 1980-事務所開設 2004-プリツカー賞受賞 2016-心筋梗塞で死去 新しいデジタル時代の建築造形が特徴で、デビュー当時から脱構築主義派の先鋭として注目された。 彼女の建築デザイン思想を問うよりも、設計・施工がデジタル化された、まさに時代の申し子と言えよう。 工業の世界にはCAD・CAMという概念が浸透しているが、建築においても現場施工だけでなく工場で作ら れ、部品として建築が形作られるトレンドが顕著である。 が、当初はそれが一般的な建築法ではなかったため実現することが少なく、「アンビルド」建築家と揶揄され たりもした。「ザハのデザインは斬新だが、実際に実現するのは困難」だったのだ。 しかし、仮にフリーハンドで引かれた線であっても、デジタルであれば永遠に劣化することなくデータとして 復元し、寸分の狂いもなく機械加工が出来る。21世紀に入ると急激に建築技法が進化し、この原理の建築フ ォルムはまるだ砂漠の中で水を得たように花開き、次々と懸念を払拭していった。 有名になった東京国立競技場案は最終的に却下されたが、まさしく前述の延長線上にあったデザインだっただ けに心残りではある。 |

岡倉天心 Tenshin Okakura 1862-1913 美術・文化評論家 |

・・・ |

1862-横浜生まれ。 1870-英語塾に入る 1871-高島学校入学 1973-東京外国語学校入学 1875-東京開成学校(東京大学)入学 1880-東京大学文学部卒業 文部省勤務 1982-専修学校教官 1887-東京美術学校幹事 1889-東京美術学校開校 美術雑誌「国華」創刊 1890-東京美術学校初代校長 1898-東京美術学校を退職 日本美術院を谷中に創設 1904-米国ボストン美術館に着任 1905-六角堂を五浦海岸に建立 1906-日本美術院の拠点を茨城県五浦に移転 1910-ボストン美術館・中国日本美術部部長に就任 明治維新の6年前、言ってみれば江戸時代末期に生まれ、その維新の2年後の少年期に外国語を学びはじめ 東京外国語学校、東京開成学校(東京大学)と常に外国語を学んだ事が開国日本の中で運命を切り開き、ボ ストン美樹館での活動の道筋をつけたと言えよう。 この間、日本国内でも、西欧においても、様々な価値観の変遷があり、東京美術学校の初代校長に就任した のは28才という若さであり、それからも時代の大きな波にのまれたり、上手く乗ったりの繰返しで、他界 したのは50才という若さだった。 北茨城の五浦に建立した六角堂は海に迫り出した立地を持つ茶室だが、岡倉の孤独を強烈に感じさせる存在 でもある。 |

瀧口修造 Shuzo Takiguchi 1903-1979 美術評論家 |

・・・ |

1903-富山県生まれ。 1921-富山県立富山中学校卒業 1923-慶應義塾大学予科に入学 同年関東大震災後退学 1925-慶應義塾大学文学部再入学 1931-慶應義塾大学英文科卒業 1941-治安維持違反容疑で逮捕、8ヶ月留置される 1945-5月の東京空襲で自宅が全焼、過去の文献、書籍を失う 1947 〜「実験工房」の活動を主宰 1952-東京国立近代美術館運営委員。 40才を過ぎた頃までは時代の移り変わりが激しく、瀧口も激動の青春期を過ごした。 着目したいのは、そういう世相の中、学校や大学内で学んだというより文化人達との交流で得た知識が多いの が氏の特色で、それは戦争が終わり、堰を切ったように「実験工房」グループが結成され、まるで約束でもし ていたような活発な活動を見せる。シュルレアリストというだけで非国民扱いされた束縛から解放されたこと の喜びの象徴と言えるだろう。 一方、60年代に入って日本が経済成長を遂げると、思想の持つ吸引力は失われ、実験工房の活動は達観した 、あるいは成熟した社会の価値観に埋没し輝きを失っていく。芸術や文化の持つ同時代性を痛感させる存在だ ったといえよう。それだけに、戦後直ぐの瀧口ほど文化界に存在感を示した人物は稀である。 |

森山和彦 Kazuhiko Moriyama 1934-2010 エディター |

・・・ |

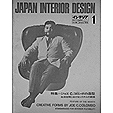

1934-北海道旭川市生まれ 1958-桑沢デザイン研究所卒業 1968-9月号より「インテリア」編集長 1970-1月号より「JAPAN INTERIOR DESIGN」をタイトルに変更 1985-同誌休刊 1985〜武蔵野美術大学非常勤講師 「インテリア」誌は多くの功績を残したが、中でも氏が編集長にあった期間は「グラフィックデザイン」の 勝見勝氏に匹敵する編集力を発揮して一時代を築いた。当時、イタリアで活動していた佐藤和子、梅田正徳 等の現地情報を紹介、デザイン界にイタリアンデザインブームを巻き起こした。インテリアや製品デザイン に留まらず、70年代のラディカルデザインからポストモダンまでの流れは、世界のどのメディアより先行 して記事にされた。倉俣史朗やスーパースタジオ、マリオ・ベリーニも誌面で輝き、商業主義や産業新興的 な側面を除外した見識はもっと讃えられるべきだった。 (※写真はロゴを一新した記念すべきジャパンインテリア誌1970年1月号 ) |

ハンス・ウェグナー Hans Wegner 1914-2007 家具デザイナー |

・・・ |

1914-ドイツ生まれ。 1937-コペンハーゲン美術工芸学校入学 1938-コペンハーゲン美術工芸学校卒業 1940-1943-アルネ・ヤコブセン事務所勤務 以降、独立、コペンハーゲン美術工芸学校教師を務める 1943-チャイニーズチェア 1947-ピーコックチェア 1949-ザ・チェア 1950-Yチェア 生涯で500点の椅子をデザインした「椅子の巨匠」。逆に、椅子に無心でなければ到達出来ないと思う。 目的や用途によって違った形状が与えられているが、特徴は工業に頼らず手作りであること。 それもあって、価格は目が飛び出るほど高価なものがあり、一つの建築のようでさえあるが、それに納得 してしまうのはデザインの仕上げと美しさが抜きん出ていることだろう。その意味ではウェグナーの椅子 は全てが芸術作品、と言って良いだろう。 |

アルネ・ヤコブセン Arne Jacobsen 1902-1971 建築家 |

・・・ |

1902-デンマーク・コペンハーゲン生まれ 1924-デンマーク王立芸術アカデミー入学 1927-デンマーク王立芸術アカデミー卒業 パウル・ホルセー事務所勤務 第2次世界大戦中は父がユダヤ系であったことから、ナチスの迫害を避けるためにスウェーデンに移住した。 1952-アントン・チェア 1955-セブン・チェア 1956-SASロイヤルホテルのトータルデザイン 1958-エッグ・チェア 1967-シリンダーライン(ステルトン) 1969-ボラ(水栓金具)シリーズ 1971-デンマーク国立銀行 モダン・デザインの歴史をどこから説明するべきか。多くの場合はバウハウスから入ると思うが、私は戦前 を切り捨て、ヤコブセンこそが真のパイオニアだと思っている。特徴は既存の工業技術を熟知した上で形を 考える方法をとらず、理想的な形の具現化を工業技術に求める方法であること。背と座が一体となったセブ ンチェアや、ほとんどテーパー(抜き角度)を持たず直角に立ち上がるステンレスの形状を持つシリンダー ライン、最も単純な筒状のパイプを曲げたようなシンプルなモチーフで統一されているボラ・シリーズ。い ずれも単純そうだが、新しい製造技術が求められた。「作り易く、問題がない」ことばかりを求める一般的 工業デザインとは根本的に異なっている。モダンデザインの目的と手段、主体が工業にあるのではなく、デ ザインにあるべきである事を明解に示している。 |

リチャード・サパー Richaard Sapper1932-2015 インダストリアルデザイナー |

・・・ |

1932-ドイツ・ミュンヘン生まれ ルートヴィ・マクシミリアン大学機械工学学科卒業 1956-ダイムラー・ベンツ社勤務後つ、ジオ・ポンティ建築事務所に入社 1960-マルコ・ザヌーゾ共同事務所 1980〜IBMデザイン顧問 1985〜86-イェール大学客員教授 1986〜98-シュトゥットガルト公立美術アカデミー教授 主な代表作品 1960年代 電話器Grillo、BRIONBEGA社のテレビやラジオTS502 1970年代 Artemide社の照明器具 Tizio、置き時計Tantalo、Alessi社のエスプレッソ・メーカー 1880年代 IBM社ThinkPad、Alessiケトル、調理器具、B&BアームチェアNena 1990年代〜 Artemide Kyron、Alessiカトラリー、Lamy Pen Dialog デザイン大国イタリアでは、50年代から工業デザインを担っていたのは建築家だったという良さがデザイ ンに表れていて、それは90年代まで続いた。サパーの場合はドイツ人で、機械科出身でありながら、ジオ ・ポンティという巨匠建築家の元で働いたり、ザヌーゾという建築家と共同でデザインを行った特徴がいか んなく発揮されていて、ベリーニ、ソットサス等と並んで多岐に渡って工業デザインの名作を残した古き良 き存在だった、建築家出身のデザイナーとは異なり、機械エンジニア的な細やかで理知的な形も特色だった といえよう。日本のテイストと合っているようで、不思議と日本企業が依頼した形跡は確認出来ない。 |

佐々木敏光 Toshimitsu Sasaki 1949-2005 プロダクトデザイナー |

1949-大分県生まれ 1973-芝浦工業大学電気通信工学科卒業 1985-初の個展 東京・渋谷パルコSR6 1986-三人展(阿部紘三・高浜和秀)AXISギャラリー 1988-竹と金属の椅子出典(ミラノサローネ) 2001-森のことばシリーズ 2004-佐々木デザインインターナショナル設立 2005-急逝(56才) 九州男児らしい愉快な人だった。雑草のように立ち上がり、作品を作り、友を増やし、仕事の輪を広げてい く。成功することが難しいプロダクトデザイナーとして後輩の多くの人達に学んでほしい一人である。一方 で、氏の活動には謎や様々なトラブルも多く、デザイナーが置かれている立場の弱さを露見させる結果とな っている。代表作は子供椅子もあるが、それまで避けられてきた木の節をそのまま活かした「森のことば」 シリーズは秀作である。木部はあえて板として造形加工しないエレメントとして割り切られ、結果として欠 点を逆手にとった新しい美をシリーズにもたらしている。やはり邪道こそ新しい価値を作り上げる術である ことを立証していると言えるだろう。早すぎる死が惜しまれてならない。デザイナー志望者は氏を研究して みることだ。 | |

山本夏彦 Natsuhiko Yamamoto 1915-2002 「室内」編集者 発行人 |

1915-東京都生まれ 1930〜33-渡仏ユニヴェルシテ・ウヴリエール終了 1950-工作社設立 1955-「木工界」(発行人兼編集長)創刊 1961-「木工界」の誌名を「室内」に変更 1979-「夏彦の写真コラム」(週間新潮)連載開始 1984-菊池寛賞受賞 亡くなって、その存在の偉大さを知る代表的人物。 日本全体がバブル景気に浮かれていた時分でも「私の周囲に金持ちはいない」とか、下手なメディアより 「広告の方がよほど信用出来る」という意表をつく真実を語っていた名コラムニストでもあった。しかし 、80年代に「室内」を情報誌に転換させ、デザインから建築、家具業界まで編集した功績は世界に類を みないスタイルで、徹底した現場、対面取材を骨子としていた姿勢はマスメディアのお手本であり続けて いる。また、「新人」発掘にも熱心で、躊躇なく誌面で取り上げたり、対談に持ち込んだ度量も見事だっ た。他界したのはネット社会が浸透し始める頃であるが、ある意味、この人ほどネット情報発信者に向い ているキャラターを知らない。偉大な芸術家に世襲はあり得ないことと似ている。 | |

本田宗一郎 Soichiro Honda 1906-1991 ホンダ創業者 技術者 |

1915-静岡県生まれ 1922-アート商会入社 1928-アート商会の浜松支店として独立 1937-東海精機重工業創立 同年浜松高等工業学校聴講生 1945-東海精機重工業を豊田自動織機に売却、退社 1946-本田技術研究所設立 翌年-本田技研工業を設立 1973-本田技研工業社長を退任 83年には取締役も退任 終身最高顧問 1989-米国自動車殿堂入り 西のスティーブ・ジョブズ、東の本田宗一郎だと思う。 ワンマン経営の功績と、多数決経営やマーケッテイングありきの商品開発と真っ向から対立し成功した代 表的な技術者、経営者だった。 代表作は1958年発売のスーパーカブになるだろう。四輪車生産の経験もないのにF−1参戦マシーンを作 り上げた功績も凄いが、敗戦から立ち直り、自転車にエンジンを付けた原動機付き自転車の発展形として のスーパーカブは当時の技術や先端素材の集大成であり、それによって得た爆発的な性能と商品としての 市場性は、まさに復興のシンボルだった。多くの勇気と可能性を示し、最後まで技術者としての生涯をお くった。お見事と言うしかない。 | |

スティーブ・ジョブズ Steve Jobs 1955-2011 アップル創業者 |

1955-サンフランシスコ生まれ 1971-ヒューレットパッカード社夏季インターンシップでウォズニアックと出会う 1972-リード大学入学も翌年中途退学 インドを放浪するも失望して帰国 1976-ウォズが考案したApple1型を発売 1977-1月マイク・マークラを加え三人でアップルコンピュータを法人化 1984-マッキントッシュを発売 翌年、取締役会議で解任 1988-NeXTコンピュータを発売 1996-12月アップルニに復帰 2000年アップルCEO 2001-iTuneを介する携帯音楽プレーヤーiPodを発表 2007-iPhoneを発表 本人が語っているように、初期のパソコン、アップル。GUIを持ったマッキントッシュ、ネットを介 する音楽プレーヤーiPod 、スマートフォンの原形となったiPhone 、タブレットのiPad。 これだけ新しい概念を持つ工業製品を世に送った存在は類い希だろう。しかも、お小遣いを溜めて作っ た会社は今や世界トップレベルの大企業となっている。讃えても讃えても尽きることのない才覚はまさ に歴史的偉業である。 本田宗一郎と共通する点は、本田が経営者として藤沢を置いたように、後半に技術手配に長けたティム ・クック(他界後、同社CEO)を抜擢していること。その時代の最高の技術を寄せ集めて一つのモノ に仕上げる志向も共通している。 日本企業の細小の投資、最低のリスクの看板を下げずにジョブズ論を展開する識者やマスコミはまだま だ氏を理解しているとは到底言えない。 | |

イサム・ノグチ Isamu Noguchi 1904-1988 彫刻家 |

1904-米国ロサンゼルス生まれ 父は慶應義塾大学教授、母はアメリカ人の作家で教師 1907-母と来日 1913-インターナショナル・スクール 1915-1年休学、指物師見習い 1918-日本を離れ、米国に移住 1923-コロンビア大学医学部に入学 大学に在籍したままレオナルド・ダ・ヴィンチ美術学校夜間彫刻クラス入学 個展開催でナショナル・スカルプチャー協会会員に選出される 1930-東京・銀座三越で個展 丹下健三と知り合う 1950-岐阜市長の依頼で岐阜提灯のデザインを開始 1961-アメリカに帰国、ニューヨーク州にアトリエ開設 1988-札幌市モエレ沼公園計画に着手 1988-心不全で逝去(84才) 自分に厳しいが、他人にも厳しい鬼才だった。 全体の構想、構図が美しく、細かいディテールまでも美しい。特に彫刻作品全てがそうだつ。 また、他者の才能を認め親交を深めるのもノグチの特徴で、日本では魯山人や丹下健三、亀倉雄策らと の交流が色々な意味で実を結んでいる。孤高だが、決して孤独ではなく、作品の幅を広げる結果となっ ている。イサム・ノグチに駄作はない。 | |

尾関秀太郎 Hidetaro Ozeki 1922-2017 株式会社オゼキ会長 |

1922-岐阜県生まれ 1946-尾関次七商店入社 1951-イサム・ノグチ来社 AKARIの制作始まる 1977-株式会社オゼキ社長 1998-同会長 終戦後、直ぐに家業に入る。5年後にイサム・ノグチが来社、有名なAKARIシリーズの開発が始ま っている。ノグチは建築家、丹下健三氏の広島平和公園に関する仕事で来日しており、丹下からグラフ ィックデザイナーの亀倉雄策氏や、照明器具のヤマギワ小長谷兵五社長と輪が広がり、文化人の理解や 商業的成功への道が広がった。 しかし、何と言ってもAKARIシリーズは伝統工芸岐阜提灯の技術を使いながら、美の感覚が異なる 上に、製作的に難易度が高く、品質的にも妥協ないものが求められ、簡単に商品化出来ない芸術作品で もある。特に70年代以降のデザインは詫び寂びを表現したような歪みが伴っており、プロトタイプを 作ることさえ立ちすくんでしまうほど常識を逸脱している。AKARIの視点やコンセプト、バリエー ションの素晴らしさもさることながら、それらを具現化し、商品として企業経営に取り込んだ力量なく してAKARIに対する賞讃もない。クリエイターとのコラボレーションという言葉があるが、真先に 思い出す代表的存在がオゼキ、尾関秀太郎元会長である。 | |

森 正洋 Masahiro Mori 1927-2005 陶磁器デザイナー |

1927-佐賀県生まれ 1941-佐賀県立有田工業学校 1944-学徒勤労動員(岩尾磁器) 1946〜47-陶芸家松本佩山に師事 1948〜52-多摩造形芸術専門学校 (1949〜51-商工省工芸指導所研究生) 1954-長崎県窯業指導所デザイン室勤務 1956-白山陶器勤務 1958-カイ・フランクのワークショップに参加 G型醤油差しが完成 1961-欧米視察でイサム・ノグチとカイ・フランク訪問 1965-日本デザインミコミッティ委員 1974-九州産業大学芸術学部教授 1976〜95-毎日デザイン賞選考委員 1989〜93-愛知県立芸術大学デザイン陶芸科教授 デザインは結果であり、その結果を導くものは過程が全てである。そのどちらか一方が空回りすること は絶対にあり得ない。森正洋の仕事はデザイン→生産→流通→生活→デザインが見事に流転し、それぞ れの単位で輝いている。が、そんな理屈はどうでもいい。とにかく壮絶なほど多作で、作品が多様なの が特徴であり一つの個性とか型を持つ事をしなかった。常にチャレンジングながら、陶磁器に精通して いるので完成度が極めて高い。世界の色々な場所に出向いての現地視察や、教育、講演活動にも熱心だ った。半世紀もの間、継続した情熱と才能。真似しようと思っても出来ない、時代の申し子だった。 | |

黒澤 明 Akira Kurosawa1910-1998 映画監督 |

1910-東京生まれ 1927-川端画学校入学 1928-のちのプロレタリア美術研究所入学 1929-日本プロレタリア美術家同盟に参加 1930-徴兵検査免除 1936-P.C.L.映画製作所入社 1943-初の監督映画「姿三四郎」 1950-「羅生門」 翌年、同作品がヴェネツィア国際映画祭金獅子賞 1954-「七人の侍」ヴェネツィア国際映画祭金獅子賞 1959-黒澤プロダクション設立 1965-「赤ひげ」 1980-「影武者」カンヌ国際映画祭パルム・ドール受賞 1990-アカデミー名誉賞を受賞 映画創世記から全盛期、衰退期と幾つもの時代を経験しながら名作を残した力量は信念と、絵として優 れていたことに支えられていた。キャストやスタッフに厳しい事で有名だが、自己にも厳しく、シーン ごとのコンテ画を丁寧に描き上げて、なおかつ本番に至るまで並々成らぬ試行錯誤を繰り返す手法は、 映画が商業主義的に資金回収を重要視されるようになると徐々に賛同が得られなくなり妥協を嫌う黒澤 を苦しめた。なぜか、今日、工業デザインが置かれている境遇と重なるものがあり、クリエイターの活 動の在り方として宿命を感じさせる。 もし、黒澤が映画の道に入らずに画家として人生をまっとうしたら、、。いやいや、むしろ工業デザイ ンに興味を持ったらどんな活動をしただろうか、と妄想してしまうのは私だけか。今日の日本人にはな いタイプの生涯だった。 | |

前川國男 Kunio Maekawa 1905-1986 建築家 |

1905-新潟市生まれ 1928-東京帝国大学工学部建築学科卒業 渡仏 ル・コルビジエ事務所勤務 1930-帰国 東京レーモンド建築事務所勤務 1935-独立して事務所開設 1951-CIAM国際会議に参加 1959〜62-日本建築家協会会長 1959-スウェーデン王室名誉勲章 1963-オホギュスト・ペレ賞 1967-フィンランド国勲章 1968-日本建築学会賞大賞 1972-毎日芸術賞 1974-日本芸術院賞 1979-レジオン・ドヌール勲章 シャルロット・ペリアンが人気だが、彼女の日本での経緯は、この建築界の大御所の経歴に深くかかわ っている。 東京帝国大学を卒業して直ぐに迷うことなくパリに渡り、ル・コルビジェ事務所に勤務。歴史的に見て も、世界の建築家の中でもっとも注目を集めた時期に仕えることが出来たのは幸運だったと思う。 帰国後は第2次大戦という混乱期はあったものの、近代コンクリート建築の王道を歩み、内外から賞讃 される作品を次々と発表し、長年、建築家から尊敬される立場にあった。 考えてみると、黒川紀章や磯崎新は丹下健三の門下生であり、その丹下も前川が排出した存在である。 まさに、日本の近代建築の祖といえるだろう。 | |

坂倉準三 Jyunzo Sakakura1901-1969 建築家 |

1901-岐阜県生まれ 1927-東京帝国大学文学部美術史学科卒業 1929-渡仏 パリ工業大学入学 1931-ル・コルビジェに師事 1936-一旦帰国後、パリ万国博覧会日本館建設で渡仏 1939-帰国。文化学院創設者、西村伊作の次女ユリと結婚 1940-坂倉準三建築研究所設立 1951-神奈川県立近代美術館本館 1955-国際文化会館 1966-神奈川県立近代美術館鎌倉新館 新宿駅西口広場 前川國男がル・コルビジエの事務所入れ代わりに坂倉を紹介したとされ、そこで知ったペリアンを日本 に紹介した経緯がある。作品以上に人の繋がりは想像もしない歴史を作り出す。 徴兵逃れだったと噂されるバリ工業大学入学。結果的に美術史を学んだ坂倉は建築を仕事にすることに なる。モダニズム建築だけでなく、天童木工などの椅子にも名作を残すなど、多面的に功績を残した。 | |

シャルロットメペリアン Charlotte Perriande 1903-1999 建築家・家具デザイナー |

1903-パリ生まれ 1925-パリ装飾美術連合学校卒業 1927-アトリエ開設、と同時に、ル・コルビジェの事務所勤務〜1937 1937-独立 1940-板倉淳三の進言により日本の商工省の招聘で来日、柳宗悦らのグループと交流 37才 1941-「選択・伝統・創造」展開催 1942-日本各地を訪問 1955-高島屋で「三人展」(コルビジェ・レジェ・ペリアン)開催 1985-「シャルロット・ペリアン大回顧展」パリ装飾美術館 ル・コルビジエのもとで、主に家具デザインを担当していたが、ここで前川國男、坂倉準三と知り合う。 約10年後、ペリアンが独立したが、その3年後、坂倉が日本の商工省工芸指導所に彼女を招聘するよう 進言、その依頼の手紙を37才だった棟方志功が8メートル余の巻き手紙を作成して送っている。結果も さることながら、この物語にとても興奮したペリアンが来日つ、センセーションを巻き起こす。それは 、後に日本全国を民藝運動推進派と一緒に巡回したエピソードが何にも変えがたく輝いている。 作品としては、成型合板を用いたオンブル・チェアが興味深い、一枚の板を曲げて、逸らせて一体化さ せ、さらにスタッキングまで可能なデザインは何度も板厚みが変更され、生産が中止、再開を繰り返し た伝説の椅子である。デザインと技術の凄まじい葛藤。そこにペリアンの激しい情熱を感じる。 | |

倉俣史朗 Shiro Kuramata1934-1991 インテリアデザイナー |

1934-東京都生まれ 1956-桑沢デザイン研究所リビングデザイン科卒業 1957〜64-株式会社三愛(宣伝課)勤務、店鋪やディスプレー設計 1964〜65-株式会社松屋インテリアデザイン室 1966-クラマタデザイン事務所開設 1972-毎日産業デザイン賞 1981-E・ソットサス主宰の「Memphis」に参加 1990-フランス芸術文化勲章受賞 1991-急逝(56才) 地下鉄「鉄六本木」駅を降りて少し奥まった場所に施工会社イシマルと隣り合わせに事務所があった。 倉俣はインテリア空間における詩人だった。その意味において侘び茶を完成させた千利休に似ている。 氏の多くの仕事は商業空間で、住宅のインテリアデザイナーとは趣きを異にしている。 商業空間デザインで儲かるスタイルや一般的な快適なデザインを期待するクライアンツは失望する可 能性がある。倉俣のチャレンジするデザインはそのようなものではなく、今まで見た事のないもので あり、空間である。それも、一定の理念や言葉によって考案されるものではなく、あくまでイメージ を大事にしている。しかも、彼は技能者ではなく、素材に精通している達人でもない。それを現実の ものにして見せるのがイシマルの役目で、この構図で仕事をした倉俣は聡明だと思う。 (倉俣は「夢」を語り、それを「うちの職人」が必ず作る、という。「うちの職人」とはイシマルを 指しているのだ。) せちがらくなった昨今、「作れるか作れないか」が最重要課題である。その意味で、倉俣作品の多く においてイシマルの存在と功績は絶大なものがあるのは間違いない。 が、例えば、結果的に人が持てない置き物のような椅子「ミス・ブランチ」が倉俣デザインでなけれ ば、一笑に付されて終わってしまっただろう。倉俣評論は賞讃ばかりでなく、仕事のデザインの仕組 みについてもシッカリと考えたものでありたい。 ※株式会社イシマル(代表・石丸隆夫1933〜)1969年設立 | |

|

1883-1959 |

1883-京都市生まれ 士族として維新の煽りを受け父は自殺、母は家出の境遇

後に木版師の養子にとなる

1893-梅屋尋常小学校卒業 薬屋に丁稚奉公

1896-養父の木版の手伝いを始め、書や絵画に関心を持ち、独学で制作する(13才)

1904- 日本美術協会主催のコンクールで一等二席を受賞(21才)

1905-書家岡本可亭の内弟子として住み込み(22才)

1907-独立し、福田鴨亭を名乗る(24才)

1910-朝鮮総督府印刷局書記

1912-滋賀県長浜の河路豊吉から単一で制作活動が可能な仕事場を提供される(29才)

1916-北大路魯山人の称号を使いはじめ、京都や金沢に出向き食客として素養を高める

第一次世界大戦

1919-「大雅堂芸術店」開業(中村竹四郎と共同)

1921-大雅堂に「美食倶楽部」を発足(38才)

1923-関東大震災 芝の花の茶屋で「美食倶楽部」を再開

1925-高級料亭「星岡茶寮」(東京・永田町)顧問

1927-魯山人窯芸研究所・星岡窯を設立(44才)

1936-「星岡茶寮」から解雇される

大平洋戦争〜敗戦

1946-「火土火土美房」を開店(東京・銀座)

1954-「魯山人作品展」ニューヨーク近代美術館

1959-肝硬変により死去(76才)

現代社会が作り上げた「学歴社会」や「エリート・コース」。魯山人と反対語の存在にあると思う。

より良い社会を作り上げるために作った「手段」に酔いしれてしまい「人の才能」の大切さ、素晴ら

しさを見失っていることを「魯山人」は教えてくれている。

氏の幼い頃の人生の危うさは紆余曲折あって、やっと木版師、福田武蔵に養子として拾われ尋常小学

校に通い、卒業出来たことが「魯山人」の原点と言えるだろう。そこで木版を学び取組みながら、書

に挑戦する。まだ12〜15才の頃である。総論主義で、小学校、中学、高校と「進学」するのが正

しいことなのか、昨今のスポーツや囲碁、将棋の若年化と重ね合わせて考えてみる必要がある。

そして、魯山人を切り拓くのは一つ一つ階段を昇った先にある「人」である。

| |

|

1897-1985 |

1897-愛知県生まれ 生家は半農半陶を家業としていたが1908年に製陶のみとした 1911-中根塾に入門、南画を学ぶ(14才) 1914-父の製陶工場の一部を譲受ける 1929-瀬戸古窯調査保存会発足、常任理事に就任(32才) 1952-無形文化財有資格者(織部焼)に認定 1960-「永仁の壺事件」に関わり、無形文化財有資格取り消され、全ての公職を辞し作陶に専念する。 1965-毎日芸術賞受賞 1972-原色陶器大図鑑(淡交社)出版 1985-死去(88才) 若い、というか幼い頃より焼き物に興味を持ち、地元の歴史的な窯業の調査、研究と再現に地道な功 績があり人間陶器辞典的な存在で自他共に認める存在だった。 「永仁の壺事件」とは贋作騒動で、先に唐九郎の長男が犯人として名乗りでたが、外遊から帰国して 唐九郎自身の作と発表して大騒動となった。 これを機に、責任をとり、一切の公職を離れて作陶に没頭するが、この時、唐九郎は63才である。 ここから他界するまでの20数年は、まるで焼き物の魔術師のごとく思い通りに陶器制作をあやつり 、数々の名作を残すことになる。それは、まさに圧巻で、陶芸の壮大なドラマであり、この上ない美 と品格、大胆さを合わせ持つ傑作で、名工唐九郎の名を不動のものとしたのだった。 学歴は持たないが、どんなに学習しても到達出来ない世界観を焼き物の上に開花させた力量には、た だただ敬服するばかりで、本当に人の人生は多様だと思う。 | |

|

1923-1998 |

1925-オーストリア生まれ 1955-マサチューセッツ工科大学卒業 1971-「Design for the Real World」(生きのびるためのデザイン)出版 1977-「How things don't work」出版 1995-「The Green Imperative」(地球のためのデザイン)出版 「デザイン」をどのように考えて活用するか。パパネック教授の指摘は至極、正論である。 第二次大戦が終わって、正義は「富国強兵」から「大衆消費(経済)」時代に変化した。そこに組み 込まれたのが「デザイン」で、日本は世界に先駆けて経済のため、産業のためのデザイン推進のため に美術大学創立を後押しし、デザイナーを大量生産して来た。デザイナーは「デザイン哲学」や「理 念」を考える前に求められることがあった。それが「売れるデザイン」や「差別化」のデザインだっ たと断言して良い。60年代に花開いたイタリアのカーデザイン機関、カロッツェリアは大いに躊躇 し、戸惑ったことだろう。クルマの新しい美を追求していたカーデザインは、より刺激的で直ぐに陳 腐化し、生産効率が高く儲かるデザインに命題が変わってしまったのである。その絶妙な変化の節目 でもあった70年代初頭に出版された意義は大きかったし、デザイン書物として永遠の古典である。 | |

|

1928-1987 |

1928-米国ペンシルベニア州生まれ 1949-カーネギー工科大学卒業 ニューヨークに移転 広告・イラストを手掛ける 1952-アート・ディレクターズ・クラブ章を受賞 1960-広告の仕事を辞め、芸術家に転身 1962-ポップ・アートのシルクスクリーン印刷を始める 1964-ニューヨークに「The Factory」スタジオ創設 1968-女性に拳銃で狙撃され、重体となるも一命をとりとめる 1974-初来日 20世紀の芸術、広告デザインに最も影響を与えた一人だろう。「ビジネス・モデル」としても、自 ら作り上げたシルクスクリーン印刷工房で刷られた作品が、さらに彼の作品性を高め、印刷の失敗を もウォーホルの価値や名声を高める効果を果した点が興味深い。 消費社会の尖端だったアメリカで大量に消費される広告や商品。それらに少し手を加えるだけで、立 派に芸術作品になってしまう面白さを最初に発見したウォーホル。華やかそうな陰で、終身孤独で病 弱だったことまでも作品に思えてしまう不思議さ。色々な意味で時代の寵児だった。 | |

|

1911-1989 |

1911-ヴィボルグ(現ロシア領)生まれ ヘルシンキ国立美術工芸大学卒業 1945-アラビア社デザイナー 1946-イッタラ社デザイナー 1950-アラビア社アート・ディレクター 1956-アメリカで講演旅行 後、私費で来日し東京、名古屋、高山、京都などを訪問。 1957-ミラノ・トリエンナーレでグランプリ受賞 1958-日本からの正式招待でワークショップ開催、大きな影響を与える 日本におけるモダンデザインの幕開けに貢献した人物としてレイモンド・ローウィが有名だが、カイ ・フランクも大きな影響を与え、今でも絶大な人気を誇っている。まるでデザインの妥協なき王道を 行くようなシンプルで美しい造形。陶磁器もガラス製品も同じ信念で貫かれている。 そのカイ・フランクが米国に講演旅行を依頼され、一ヶ月かけて縦断した後、自費で日本に渡航して 来ている。各地を巡る内に評判となり、急遽、京都で開催された講演には森正洋氏もかけつけている。 2年後、正式に招待されて開かれたワークショップに森正洋氏が持参したものが有名なG型醤油止し である。 大好きな日本の敗戦が気掛かりで私費で来日したカイ・フランクの心意気。それに見事、応えて名作 を作り上げた森正洋氏。めったにない歴史のエピソードである。日本が氏に感謝状を贈った、という 情報はない。 | |

|

1932-2009(76) |

1932-東京・浅草生まれ 1956-東京藝術大学図案科卒業 1958-フリーランス 1970-毎日デザイン賞 1976-文化庁芸術選奨新人賞 1977-文芸春秋漫画賞 1981〜86-東京芸術大学美術学部デザイン科助教授 1997-紫綬褒章 2000-日本グラフィックデザイナー協会会長 「遊びのデザイン」。「日本のエッシャー」と称する人もいるが、無機質で職人的芸術家エッシャ ーと比較すると、平面だけでなく、立体やメディア的でもあり、何よりメッセージ性が福田繁雄デ ザインの特徴だろう。個人的には文字を廃して、イラストレーションだけに徹した方が強烈だった と感じる。目的、目標に向かってまっしぐら。平易なようで、なかなか思い付かないアイデア物と しても他を寄せつけなかった。見事な人生だ。 | |

|

1928-2011(82) |

1928-神戸市生まれ 1957-東京大学文学部美学美術史学科卒業 1968-「プロヴォーグ」創刊(中平卓馬、高梨豊ム、岡田隆彦らと共同) 1972-「ことばのない思考」 1975-「四人のデザイナーとの対話」 1991-「世紀末の思想と建築」(磯崎新と共書) 1998-芸術選奨文部大臣賞受賞 出版多数。東京造形大学教授、千葉大学教授などを歴任した。 芸術・デザイン・建築の評論に新風を吹き込んだ「知の巨人」。技術的なノウハウに依ることなく、 アッと驚く切り口で解説して見せる柔軟さが際立つ。また、評論の引き出しが多いので、講演を聞 いても、書籍で読んでもAIによる同時通訳を付けてもらわないと理解が得られない。それだけ難 解と思っていると突然アクロバットな説明を始めたりと非日常性に迷い込ませる達人でもだった。 その意味で「ワイマール共和国とバウハウス」(bauhaus)図録(2000年)の寄稿は氏のも のとしてはバランスのとれた出色の解説だった気がする。 人生としても写真家を志したり、「本」自体が超然とした作品性を貫いたり、どこに落とし所を求 めていたのか、近代に悩める人生を送った代表的インテリ、と言えるかもしれない。 | |

|

1934-2007(73) |

1934-愛知県生まれ 1957-京都大学工学部建築学科卒業後、東京大学建築学専攻丹下研究室に在籍 1959-「メタボリズム」共同提唱 浅田孝、大高正人、槙文彦、菊竹清訓、川添登、栄久庵憲司 1970-大阪万国博覧会 東芝IHI館、タカラビューティーリオン館など 1972-中銀カブセルタワービル 1977-国立民族博物館 1994-和歌山県立近代美術館 1998-クアラルンプール国際空港 1999-ゴッホ美術館新館 2006-国立新美術館 1965-高村光太郎賞 1978-毎日芸術賞 他、フランス芸術文化勲章、日本芸術院賞、文化功労者、米・英の建築家協会名誉会員など 作品点数、受賞暦ともに圧倒的に多い。 筋を通し「カッコイイ建築家」としてのデビューした日本で最も有名な建築家の一人。また「君 はバロック」だけでなく、言葉が巧みで弁説にも長けているので、分りやすい、テレビ型建築家 でもあった。建築家としては壮絶な人生を歩み、国際的にも著名だったが、反面、苦労話も多か った。晩年は「共生の思想」を提唱、思想家的な側面も見せたが、それを具現化するには仕事が 大きくなり過ぎていた感が強い。建築家もデザイナーも、思想を重視するか、それとも職人的に 邁進するべきか、氏の生き方を振り返り学ぶことが多い。 理屈抜きに、独特な華やかさで人気を得た希有な存在として歴史に名を刻んだ。 | |

|

1929-2015(85) |

1929-東京生まれ 1930-ハワイに移住 1935年に現地小学校に入学 1937年に帰国 1950-東京藝術大学美術学部図案科入学 1955年卒業 1957-GKインダストリアルデザイン研究所設立 1959-「メタボリズム」グループ結成 1961-「キッコーマン」醤油差しをデザイン 1973-世界インダストリアルデザイン会議実行委員長 1987-世界デザイン博覧会(名古屋市)総合プロデューサー 1997-フランス芸術文化勲章受賞 他、内外の受賞多数 国際インダストリアルデザイン団体協議会会長など、重職を多数歴任 戦前、戦中、戦後とある中で、氏は戦後の申し子であり若くして大御所の地位を築いた人望溢 れる存在であり続けた。特に国際性での貢献が顕著で、幼い頃のハワイ在住が功を奏している。 正統派工業デザインの経営が企業の内政化などにより次々と苦戦する中、創立当時の精神を維 持しつつ継続を保っていることは立派というしかない。60年代後半のストリートファニチャー などの社会提案型活動も含めて工業デザインの果すべき役割にも行動をもって言及している。 日本にとってKenji Ekuanは誰とも置き換えられない貴重な人物だった。 | |

|

1893-1986(92) |

1983-パリ生まれ

1911-パリ大学工学部入学

1919-渡米

1938-米国市民権取得 シカゴに事務所開設

1949-「ライフ誌」と「タイム誌」の両方に特集される

1951-「自書」(日本版「口紅から機関車まで」(1953)出版

招聘され来日

1971-Shell社のCIデザイン

1986-モナコで逝去

まさに時代の半歩先を歩んで社会にインダストリアルデザインという職業を定着させた第一人

者である。また、ローウィのデザイン事務所はまさにデザインのデパートとも呼べる総合的な

間口の広いもので、建築からインテリア、グラフィック、冢具デザインにCI計画等々、幅広

く手掛けている。拠点も一時、米国だけでなく、英、仏、独にも構えていたほど繁盛した。

日本ではタバコの「ピース」のデザインが有名だが、そのデザインプロセスはまさにプロフェ

シヨナルデザインであり、強烈なインパクトを与えている。現存しているデザインも多く、生

きた証言者であり、教材としても貴重であり、著書の原題「NEVER WELL ENOUGH Alone」をかみ

しめることが出来る。

日本のデザイン・ブームの最初の立役者であり、敗戦による「アメリカさん」礼参の追い風を

強く受けたこともあり、長い間、デザイナー→ローウィ→ピース→高額デザイン料の情報がぐ

るぐるの回っていた事実があり、それが終息したのは70年代に入ってからだった。

当時と比較すると、デザイナーに求められるもの、技術、手法、絵や図面の置かれている位置

も随分と変質した。その後、変わってトレンドとなったドイツやイタリア、北欧のデザインと

比べて見ると、その違いは歴然としている。もし順番が違っていたら、歴史はどうなっただろ

うか。

| |

|

1883-1971(87) |

1983-フランス生まれ 1909-パリで、帽子のアトリエ開設 翌年帽子専門店を開店 1915-メゾン・ド・クチュールをオープン 1921-香水「No.5」「No.22」を発表 1924-「パルファム・シャネル」を設立 1939-労働闘争等により一部を除いて全店鋪を閉鎖、引退する 1944-反ユダヤ主義工作員として逮捕されるも釈放 1945-スイスにて亡命生活 1954-パリに戻り活動を再開 1971-パリのホテルで他界 幼くして母が亡くし、父からも捨てられて12才から18才まで孤児院で生活する。 その後、歌手を志すも挫折するが、愛人や恋人を次々と渡り歩き運命を切り開く。 常に醜聞も付きまとうが、女性が着やすいファッションやパリの主流となった「黒」をシック なファッションに定着させるなど、多くの功績は見逃せない。 常に既存の主流に身を置かず、タブーやマイナーなものを焦点を当てて広げて行くスタイルが シャネルの新しい形を築き上げていった。 ロゴデザインや香水の市場開拓も先見の知恵が感じられ、ファッションデザイナーの起業とし てお手本とされたのは衆知の通りである。 2度の大戦をはさみながら、勘とひらめきで苦難を乗り越えた凄まじい人生だった。 | |

|

1937-1989(52) |

1937-横浜生まれ(本名−加藤和枝) 精華学園高等部卒業 1945-母が「青空楽団」設立 和枝8才 1947-「杉田劇場」の前座歌手として巡業 後、美空ひばりと命名 1950-「東京キッド」(13才 ) 1952-「リンゴ追分」がヒット(15才 ) 1954-紅白歌合戦初出場(17才 ) 57年には大トリに担う(20才 ) 1960-「哀愁波止場」が日本レコード太賞歌唱賞 1965-「柔」日本レコード大賞 66年-「悲しい酒」 1987-この頃より体調を崩す 「みだれ髪」 1988-東京ドーム公演「愛燦燦」、「川の流れのように」 1989-逝去 52才という若さで亡くなったが、幼少期から戦後の常識を次々と撃ち破った活動は大衆社会 における芸能人活動の在り方を先取りしていた。地方巡業、ラジオ時代からテレビ時代と移 り変わる中を年令ごとに上手に乗り切ったのは母親の存在が大きい。戦争が終わって、誰か 一人、代表的日本人を選ぶとしたらこの人になるかもしれない。 国際性やグローバリゼションが叫ばれるが、もっと大切なものがあることを美空ひばりは教 えてくれている。外国人には響かなくとも、日本人の心に響くかけがいのない歌と歌唱力。 野暮な説明を必要としない抜群の存在感。日本文化を考える上でとても大切な人だった。 | |

|

1852-1926(73) |

1852-スペイン生まれ(両親とも銅細工職人) 1878-建築士の資格を取得 同年、パリ万国博覧会に出展した手袋店のためにショーケースを制作 1878-富豪エウセビオ・グエルが支援者となる。 1883-サグラダ・ファミリアの建築を依頼される 1889-グエル邸 1898〜1914-コロニア・グエル地下聖堂 1900〜1914-グエル公園 この頃、エウセビオ・グエルからの支援途絶える。 1906〜1910-カサ・ミラ 1926-交通事故で逝去 (生涯独身だった) 何が彼をそこまでさらるのか、、。 産業革命が浸透し、芸術も建築も古典からモダニズムに足を踏み入れ、バウハウスのような 合理主義デザインが勢いを増した時代にガウディは心血を注いで効率の悪く、懐古趣味の塊 のような造形に生涯徹した人生だった。 タイムスケジュールを持たず、打ち込むのは与えられた課題を自分流に成し遂げるだけ。 一言で言えば「折衷主義的」建築造形で、あらゆる時代、境目なく参照した地域様式を取り 込んでいるという理解が正しいかどうか、、。 後200年はかかるとされるサグラダ・ファミリアの完成予定は早まっているとはいえ、ひたす らガウディのイメージしたものを想像しての創造が繰り広げられている。 | |

|

1926-1962(36) |

1926-米国ロスアンゼルス生まれ

1942-最初の結婚(16才)

1944-スカウトされ、写真モデルとして契約

1946-ハリウッド映画界に入る

1953-「ナイヤガラ」でモンローウォーク披露

「紳士は金髪がお好き」でトップスター

同年「PlayBoy」誌の初代プレイメイト

1954-2度目の結婚。新婚旅行を兼ねて来日

「帰らざる河」

「7年目の浮気」(地下鉄の痛風口シーンが有名)

1959-「お熱いのがお好き」(ゴールデングローブ賞)

1961-「荒馬と女」

1962-自宅で謎の急逝

数々のアイコンやシーン。爆発的に繁栄した1950年代のアメリカを抜きに語れない人だ。

「伝説のスーパースター」として彼女の右に出る者はいないだろう。今なお、存在感抜群だ。

その魅力は古びることなく、同時代性を堅持し続けていおり、とてもシンボリックでもある。

が、サービス精神が旺盛で、常に彼女自身を演じ続けて姿よりも、そこから抜け出そうとし

てしていた頃の「普通」の顔がまた実に素晴らしい。その公私を使い分け、ついに力尽きた

マリリン・モンローを世界は愛している気がする。

本名−ノーマ・ジーン・モーテンソン(Norma Jeane Mortenson)

| |

|

1879-1955(76) |

1879-ドイツ生まれ(ユダヤ人) 1896-ドイツ市民権を放棄 スイスのチューリッヒ連邦工科大学に入学 1900-チューリッヒ連邦工科大学を卒業 1901-スイス国籍を取得も兵役は免除される 1902-スイス特許庁勤務 1905-特殊相対性理論、など画期的論文3つを発表 1909-チューリッヒ大学助教授 翌10年にはプラハ大学教授 1912-チューリッヒ連邦工科大学教授 1916-一般相対性理論を発表 1922-ノーベル物理学賞を受賞(相対性理論ではなく光電効果の発見)同年、来日 1933-母国ドイツでナチスが台頭、迫害を恐れてベルギー、英国、米国と転居 1935-米国永住権を取得、40年に米国の国籍を取得 1955-心臓動脈瘤で死去 亡くなって半世紀以上経っても最も有名な科学者で有り続けている巨星である。 超分りやすく解説すれば、16世紀、天動説が地動説にとってかわった劇的な世界観に、さ らに変革をもたらした立役者である。 目に見える現象から信じる姿。それによればどう考えても星や太陽が私達(地球)を回って いるように見えたものが、実は私達が回っていたことの衝撃。 それに次いで、宇宙は見えている通りではなく、ぐにゃぐにゃと質量によって歪み、簡単に 言えば視覚で捉えた姿と実際のそれせは大きく異なっているということ。 したがって、宇宙を可視化しようとしたり、ブラックホールをカメラで捉えようとした最近 の試みは全く意味がない愚行ということになる。見えるもの、見えたものだけを信じたい気 持ちは人間の性であり、そういう意味で保アインシュタインの考察はとても哲学的である。 | |

|

1928-1989(60) |

1928-大阪府生まれ 小学5年生の時に長篇漫画「支那の夜」を描き上げる 1945-大阪大学付属医学専門部入学 51年卒業 1953-医師免許取得 トキワ荘に移転 1961-医学博士号取得 手塚プロダクション設立、翌年に名称を「虫プロ」に変更 1952-「鉄腕アトム」はじまる 1963〜「鉄腕アトム」テレビアニメ 他多数 時代を先取りし、戦後日本の色々な意味で象徴的な存在である。 ただの漫画家とは違い、とにかく多作で、プロダクション自体が略歴を正確に捉えきれて いないほどだ。が、何と言っても鉄腕アトムの誕生と、そこに込められた思想性と見識、 そして商品としての世界的な広がりは先駆的意味を込めて、この業界ではリーダー的存在 と自他共に認めるところだろう。50年代から60年代の未来的イメージは一つの社会現 象のようなうねりをもって様々にジャンルに影響を与えた功績は絶大だ。 それだけに60才という早すぎる死はとても残念であり、本人の無念さが伝わって来る。 | |

|

1911-1996(84) |

1911-神奈川県(現川崎市)生まれ 父は漫画家岡本一平 母は歌人のかの子 1929-東京美術学校洋画科入学 1930-父の仕事の関係で渡欧、パリに到着 リセ(現地中学校)入学 1936-「傷ましき腕」 1940-帰国 徴兵検査合格後、中国で軍隊生活 1945-空襲により、南青山自宅に保管された全作品を焼失 1946-復員 東京・世田谷にアトリエ開設 1954-東京・青山にアトリエ「現代芸術研究所」開設 1956-旧東京都庁舎壁面レリーフを陶板で制作 1967-大阪万国博覧会テーマ・プロデューサー 1981-テレビCM「芸術は爆発だ!」 1989-フランス芸術文化勲章を受賞 1996-呼吸不全で逝去 高度な創作活動ながら、一般大衆にも溶け込み易く、人気をはくした芸術家だった。 芸術の常識をことごとく否定し、特に「受け狙い」的なキレイ一辺倒の美術を嫌った。 その代表事例が端正な弥生式土器よりも、一見グロテスクな縄文式土器を賞讃した事 で、その物や美の捉え方に衝撃を与えた。言ってみれば詫び寂びに代表される日本的 な整然としたものより、破壊的に秩序立ったものを追い求め、それが「芸術は爆発だ !」の有名なフレーズに繋がっている。多数決や反対されない、嫌われない形を模索 するデザインとは対局にあり、氏を活かした丹下健三の偉大さを感じさせる。 | |

|

1909-1989(80) |

1909-福島市生まれ 1922-旧制福島商業学校に入学 同時に仙台の金須嘉之進に師事する 1929-ロンドンの楽譜出版社の作曲コンクールに応募、入選 1930-コロンビアに作曲家として採用される 1935-作曲した「船頭可愛や」がヒット 1941〜1945-たくさんの数の軍歌を作曲 1949-「長崎の鐘」、「イヨマンテの夜」 1950-「オールドラングサイン」 1953-「君の名は」 1958-「長崎の鐘」、「イヨマンテの夜」 1958-「オリンピック賛歌」編曲 1964-「オリンピッマ・マーチ」 他多数 戦前、戦中、戦後を駆け抜けた日本を代表する作曲家の一人。 特に大学や音楽学校で学んでいないが、10代に学校に通いながら仙台まで足をのばして 金須嘉之進に師事した熱意が活きており、また金須氏が聖歌の作曲家、演奏、指揮者だ ったことがモダンな感覚を培う要因だったのではないか。戦争が終わって、それまで多 かった軍歌と180度違う「長崎の鐘」、「イヨマンテの夜」は世界的傑作である。 また、編曲した「オリンピック賛歌」と、開会式のために作曲した「オリンピックマー チ」は敗戦国ニッポンの誇りを再び奮い立たせた名作曲として記憶に残る。 その才能と英知に溢れた人生に心から感謝したくなる。 | |

|

1946-2016(66) |

1949-チェコ・プラハ生まれ

1968-ハンブルグ大学建築学科卒業

1977-ハノーバー大学(独)助教授

1983-ドイツ建築大賞

アムステルダムにスタジオ開設

1993-Price Bemhard 基金賞

プラハ城リニュアール責任デザイナーに就任

インターナショナル・イヤー・ブック監修

新しい装飾主義建築家、またはディレクター的芸術家。

古典的な装飾の折衷とは真逆の新規制の高いアイデアが盛り込まれた装飾が最大の

特徴で、ガラスなどにおける職人とのコラボレーションも、新しい工芸としての世

界を切り開いている。

互いの調和を重んじるモダンデザインに対して、空間デザインを除いては一つ一つ

の個性が強く、激しくぶつかりあう。そのため、美術館やギャラリーで見るイメー

ジと、ショップのそれは大違いで、まして雑貨店などでの販売には不向きかもしれ

ない。

一点だけ代表作を上げるとすると、ガラスと真鍮を合体させた物を選びたい。ガラ

スは成形時、高温だが冷めると収縮し熱膨張率の関係で真鍮以外の素材を受け付け

ない。電球がそうだが、そこに幾つもの巧みな造形を開花させた点はお見事だ。

| |

|

1931-2019(87) |

1931-ミラノ生まれ

1959-ミラノ工科大学建築学科卒業

ニッツオーリ・スタジオ勤務

1970〜76「Casabella」誌編集長

1976〜81-「Modo」誌編集長

1980〜85-「domus」誌編集長

この間、アルキミアやメンフィスの活動にも関与。

世界の建築、デザイン界に大きな影響を与えた見編集。特に1973年「Casabella」

誌の「グローバルツールズ」は、その後のラディカルデザイン運動からポストモ

ダンと繋がる大きなウエイブを作った。建築家ながら、専門誌の編集ょ通して、

時代を作ってしまった功績は情報化社会へ向かう直前の輝かしい宴でもあった。

また、教育者でもあり、社交家の側面も発揮して、尖った編集者とは違った顔も

あり、ちゃっかり「Alessandro Mendini」をブランドにして見せている点も見事。

| |

|

1875-1955(75) |

1875-オーストリア(ハンガリー帝国)生まれ 1894-ペラ・ヘッガー(現ブラウン)社勤務 ウイーン工科大学聴講生 1898-ヤーコプ・コナー社にスカウトされる(23才) 1905-電気自動車「ローナー・ポルシェ」を完成、パリ万博に出展 1906-アウストロ・ダイムラー社技術部長 1909-スポーツカーを完成 1910-飛行機エンジンを完成 1917-ウィーン工科大学名誉博士 1923-ダイムラー・モトレーン取締役技術部長 26年にダイムラー・ベンツ 1928-ダイムラー・ベンツ社を辞職 1931-ポルシェ事務所開設(シュトゥットガルド) 1933-ヒットラーから「国民車」の設計依頼 3年後1L空冷車完成。 第2次大戦 1945-フォルクスワーゲン生産開始 1947-100万フランで釈放 1948-ポルシェ356生産開始 機械時代の切り開いたヒーローであり、2度の世界大戦に翻弄されながらも逞し く自分を押し通し、信念を形にした気骨溢れる人生を歩んだ。 専門の学校や大学を卒業していないが、全て自身の興味から始まっている点は多 くの天才達と共通するものがある。自分が好きで興味を持ったことから目を逸ら さず、そく具現化に挑むことの大切さ。まず行動し、天命を待つ。ポルシェ博士 の生き方には学ぶ点が多い。特に前提となる学問的な理論があったとは思えない が、未知なるものを作る勇気には敬服するばかりである。 | |

|

1932-2013(80) |

1932-大阪生まれ 1956-早稲田大学文学部 1970-A.D.A.EDITA Tokyo設立 1959-毎日出版文化賞 19875-アメリカ建築家協会賞 1985-国際建築家連合賞 1997-日本建築学会文化賞 建築雑誌GA JAPAN 主宰で、写真、編集を兼ねる存在として知られる。 印刷メディア時代の象徴でもあり、建築家は二川に選ばれる事が目標であり、 一つの憧れであった。建築設計を終え、建物が建ち、GAに収録されることが 至上の誇りであり、それはフランク・ロイド・ライトの全集を頂点としていた と言えるだろう。写真としても、書籍としてのクオリティーは申し分なく、世 界中を駆け巡って撮影した体力と情熱に心からの敬意を感じる。 | |

|

1901-1972(71) |

1901-東京生まれ 1907-三遊亭金馬一座で少年落語家としてデビュー 1920-柳家小さん門下で真打昇格 1921-陸軍に入隊 翌年除隊、柳家三語楼門下に移籍 1924-初代柳家金語楼を襲名 1940-金語楼劇団を設立 1953-NHKテレビ「ジェスチャー」出演 1968-日本喜劇人協会会長に就任 昭和の三大喜劇人として、アイデア溢れる人生をおくった。 注目は発明家としての柳家金語楼についてである。 学童が被る「紅白帽」や「消しゴム付き鉛筆」が有名で、とても意外性がある。 私が注目したのは、まだ「ユニバーサルデザイン」という言葉はおろか、「福 祉」という概念さえ芽生えたばかりの60年代後半、身体に障害がある人のた めの物作りにゆチャレンジしていたという部分で、これをテレビ番組が取材し 、放映していた画面を鮮明に記憶している。 陶芸家でもある立場から、「湯のみ」の高台を通常の丸ではなく、四角にする ことで口びるだけで倒して飲む事を可能とする考案で、当時、デザインを学ぶ 学生だった自分が恥ずかしくなった。 カッコイイという言葉が流行り始めた頃、そのような物には目をくれず、実質 的アイデアを社会に送りだしたお笑い芸人として記憶にとどめたい。 | |

|

1912-1971(71) |

1912-東京生まれ 1932-東京高等工芸学校木材工芸科卒業(現・千葉大学) 1932- 商工省工芸指導所 1955-剣持勇デザイン研究所設立 1971-死去 1952年の日本インダストリアルデザイナー協会創立に参加するなど、一貫して 日本のデザイン創世記に関わり、大きな功績を残した。 工芸指導所に勤務していた時分に来日したプルーノ・タウトを師とあおぎ、ま た米国に派遣された際に接した数々のデザインにも刺激を受け、それらがジャ バニーズ・モダンとして開花させ、デザイン界をリードした。 特に天道木工の成形合板の家具や、籐家具は、欧米のスタイルとも異なる日本 独特の生活環境を反映させたデザインを具現化したものであり、極めてオリジ ナリティーが高いとの評価が多い。 また、乳酸菌飲料ヤクルトの容器デザインも手掛け、1968年以来のロングライ フデザインとしても広く知られているが、大物観が溢れた希有な存在だった。 | |

|

1928-1999(70) |

1928-ニューヨーク市生まれ ニューヨーク市立大学に入学も中退後「ルック誌」見習いカメラマン 1951-短編映画「拳闘試合の日」自費制作、「ルック誌」退社 1953-「恐怖と欲望」自主制作 1955-「非常の罠」自主制作 同年「ハリス=キューブリック・プロダクションを共同設立 1961-英国に移住、自宅を仕事場とした 1962-「ロリータ」 1964-「博士の異常な愛情」 1968-「2001年宇宙の旅」 1971-「時計じかけのオレンジ」 1980-「シャイニング」 1987-「フルメタル・ジャケット」 英国に渡って映画制作をした理由は、ハリウッドが映画の最終決定が監督で はなくプロデューサーや製作スタジオにあることに疑問を抱いたことだと言 うが、確かに「2001年宇宙の旅」のような興業主義とは懸け離れた作品 はハリウッドでは誕生しなかっただろうし、その後のキュープリックの制作 姿勢はことごとく純文学を書く小説家のように芸術に対して頑なである。自 らの映画観を実現するためには環境を整えなければならないことを悟り、そ れを実践して見せた事はデザイナーにも多くの教訓を残していると言えるだ ろう。深く考えたい問題である。 ※様々な意味で46才の時に制作した「2001年宇宙の旅」がキューブリ ックの代表作品だ。20世紀を代表する芸術であり、哲学だと理解したい。 全体の捉え方、序論に据えている道具の発見から宇宙ステーションの映像。 スタジオのセット撮影とは思えない見事な映像だ。コンピュータの発展の予 測も適中しているし、人間と自然や宇宙、そして道具観をシネラマという今 日では観る事が出来ない壮大なスクリーンを見事に使い切ったいる点も素晴 らしい。 | |

|

1898-1988(90) |

1898-イタリア生まれ 1920-アルファロメオ社テストドライバー 1924-モデナでアルファロメオ販売店を開業 1929-アルファロメオ・セミワークスチーム発足 1940-モデナに自動車製造会社を設立も第2次大戦勃発で事業難行 1947-フェラーリ設立 1950-f−1に参戦 1952-ピニン・ファリーナにデザインを依託 多くのレースで優勝、スポーツカー・フェラーリも世界に認知される。 1969-FIAT社の傘下に入る 1977-フェラーリ会長職退任 1988-死去 スポーツカーをF-1を始めとするレースの資金源とするも、「美」の対象と捉 え、ピニンファリーナとの連携で築き上げたデザインとしての功績も大きい。 クルマの普及を量産を使命とする考え方とは異なり、一定の量しか販売しない ために「プレミアム」という概念が生まれ、芸術工芸品の骨董のような高騰を 招き、独自の世界が出来上がった。とても独創的な人生を歩んだと言えよう。 | |

|

1936-2012(73) |

1936-東京都生まれ 1920-東京藝術大学美術学部卒業後、資生堂入社 1964-電通賞 1965-日宣美賞 1970-石岡瑛子デザイン室設立 パルコや角川書店のアートディレクター 1975-毎日産業デザイン賞 80年代はニューヨークに活動拠点を移す 1985-カンヌ国際映画祭芸術貢献賞 1987-グラミー賞 1988-ニューヨーク批評家協会賞 1993-アカダミー賞衣装デザイン賞 女傑、と言ったら失礼かもしれないが、他に言葉が見つからない。 一定のスタイルを持たず、常に振出しからチャレンジする姿勢は本当に素晴ら しい。失敗を恐れず、というが、その失敗までも成功の作品にしてしまうパワ ーが凄まじく、知れば知るほど火傷してしまいそうだ。幾つかの作品集も熱の 入り方が半端なく、飛び抜けた存在となっている。 できれば、もう少し活動時間を整理して社会に示したい。 | |

|

1928-2019(91) |

1828-ドイツ生まれ(イタリア系フランス人) 1949-ベルリン芸術大学 (彫刻・絵画)卒業 1949-52-ソルボンヌ大学 1954-カーデザインコンペでゴールデンローズ賞(ジュネーブ) 1968-デザイン会社設立 1970-古城シュロス・ハーコッテン(ミュンスター)に移転 1978-「カースタイリング」誌別冊で「ルイジ・コラーニ」特集 1985-つくば科学博の芙蓉グループのロボットデザイン キァノンのカメラやヤマギワの照明器具、たち吉の食器などを手掛ける 「宇宙に直線はない」というコンセプトで作られる、ユニークな形が一世を 風靡、とりわけモデルによる実写さながらのプレゼンテーションは、工業デ ザインの世界に衝撃をもたらした。必ずしも機能的ではなかったが、そこか ら醸し出される雰囲気はコラーニ独特のもので、造形言語として一貫してい た。夢があり、可能性を探索する姿勢は少年のように純粋に取組む姿勢は、 数々の伝説も生み、コレクターズ・アイテムとしても高い評価を得ている。 | |

|

1881-1973(91) |

1881-スペイン生まれ 1892-ラ・コルーニャの美術学校入学 1895-バルセロナの美術学校に入学 97年に中退 1901-パリで初の個展、青の時代始まる 1918-結婚 1920-新古典主義時代 1936-プラド美術館館長に就任 1937-「ゲルニカ」 1939-ニューヨーク近代美術館で個展 1970-バルセロナにピカソ美術館完成 ピカソは一貫して同じ画風を通した訳ではなく、有名な「青の時代」から始 まって「キュビズム」や「新古典主義」、「シュルレアリスム」などの画風 を変遷している。 生涯、油絵だけでなく版画やむ彫刻、陶器の制作も手掛け、版画10万点を 除いても5万点余の作品を残している。 また、非常に斬新で常識を逸脱した作品ながら、世界から同時代的に認めら れ続けた希な芸術家としても歴史に残る存在である。「ゲルニカ」に代表さ れる批評、批判精神も旺盛で、多感、躱城な人生をおくった。 | |

|

1950- |

1950-カルフォルニア州生まれ 1971-ヒューレット・パッカードの夏季インターシップでジョブズと出会う 1976-アップルI 型のプロトタイプを完成 1977-アップルコンピュータをジョブズ、マークラと三人で法人化 アップルIIを開発、大ヒットパソコンとなる。 1980-株式公開で1億ドルを得る 1985-アップルを退社、カルフォルニア大学に入学、86年卒業 アップルの成功物語はスティーブ・ジョブズによるところが大きいという 認識が定着しているが、創業当時はウォズの卓越したパソコン設計こそが 成功に導かれた核心だとする説もあった。あまり有名なエピソードではな いが、フロッピーディスクドライブを簡易に設計して高価だったデータの 保管やアプリケーション開発に道を開いて、アップルをゲーム・マシン化 してしまった。まだまだ資本が小さな企業がとてつもない方法で従来、不 可能だった様々な用途を開拓した功績は大きかったと言えよう。いかにも アメリカン・ドリームを象徴する人物。(存命中ながら例外的に紹介した) | |

|

1894-1989 |

1894-和歌山県生まれ 小学4年、9才で丁稚奉公に出される。16才で大阪電灯に入社 1913-関西商工学校夜間部予科入学 1917-大阪電灯を退社 ソケットの製造を開始 1918-松下電気器具製作所を創業 1925-「ナショナル」の商標を使用開始 1935-松下電器産業株式会社 1943-松下造船、松下航空機を設立 1946-PHP研究所設立 1951-長期外遊 1957-ナショナルショップ創設 1961-会長職に退き、1973年には相談役として第一線から引退 戦前、戦中、戦後とカリスマ実業家として王道を歩んだ日本を代表する経 営者である。電灯のソケットからサクセスストーリーが始まり、戦後の大 衆消費社会に上手く適合した。家電量販店が登場するまでは、街の電気店 としてのナショナルが大きく貢献した。その販売網に強みがあったために 、製造生産するメーカーとしてのポテンシャルを高く維持する事が出来た。 時代は大きく変わったが、幸之助神話は大きな原点となっている。 | |

| つづく |

2019 Syohei mihara design studio.All right reserved.

レイモンド・ローウィ Raymond

Loewy

レイモンド・ローウィ Raymond

Loewy

柳家金語楼 Yukio Futagawa

柳家金語楼 Yukio Futagawa