under construction

なぜ漆のデザインだったか、経緯などの話

|

漆への興味のはじまり

私は渋谷の事務所で人が集まりやすいという地の利を生かしてデザイン研究会を立ち上げていた。発表会場は銀座の松屋デパートで二回続けた後、西武デパート池袋店のアトリエヌーボーというギャラリーで開催した。 | |

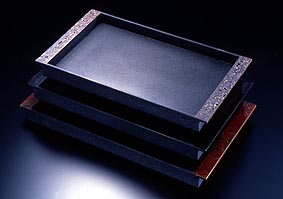

| 漆器問屋さんがクライアンツ 漆器は和食器であり、他の売り場には並ばない。ニューファミリーという時代に相応しい製品を漆塗りで開発デザインしたい。そんな内容だった。 当時、同社の経営者は秋田県の川連漆器の製造会社の社長を兼務していて、「あなたの発想に共感した」と言っていただきスタートすることになった。とてもラッキーだった。 さらに、この話には幸運なことが多かった。 まず、秋田の会社には人格的にも専門的にも優れた佐藤市秋さん(故人)という工場長がいた。未熟な私を優しく受け入れてくれ、普通だったら抵抗あるデザインに対応してくれたことは大きかった。 もう一つはその池袋のデパートには新しい食器を提案するコーナーがあり、そこはデパートの企画開発と直結していたので何かと優遇してもらった。 いよいよ仕事が始まると社長からアンケートの実施を求められた。なるほどと思った。 一般の人が漆器にどのようなイメージを抱いているか。新しい漆器にはどんな品目を連想するか。そんな内容だった。 FAXもインターネットなんか無い時代。確か百人くらいの対象人数だったが、初めての経験ということもあり大変な労力だった。 約3割の人達は無関心だったが、日本人の漆器に対する文化的な捉え方がある一方、若い人達はあまり深く考えずに「色々なものに塗ってみたら」的な軽い反応もあり、和食器売り場を離れた商品開発の可能性を感じさせるものだった。 が、当時は今のように文献や専門誌がたくさんあるわけではなかったし、頼りは松田権六さんの著書くらいの知識しかなかったので、デザインの打ち合わせはすれ違いが多く、なかなか進まなかった。 先に秋田県の工場を見学しようということになり、冨貴工芸を訪問した。全国から見学に来るという木製椀を中心とした一貫生産。つまり、漆器産業が分業化されて成り立っている世界で、木地の粗挽きから轆轤、下塗り、そして上塗りまでを全て、一つの工場でやってしまい合理化しようというものだった。木は栃を使っていたが、少ない職人達による仕事は見事だった。 が、冨貴工芸をベースにすると轆轤で挽いた木製品ばかりになってしまう。 そこで、まず、こちらで木地を用意して漆を塗ってもらう手法に切り替えた。 その中の一つにただの「平な板」というものがあった。これは事務所があった渋谷の東急ハンズの工作場に頼んで合板によるものだった。モジュールを考え、10cm四角、10cm×20cm、その三角形という具合だ。合板は安価ながら平面性に優れ、比重もやや重いので、板辺にしてはそれなりの重厚感があり、そこまで効果を読んだ訳でなかったが新しい漆器をアピールするには適していた。 ちょうど、その発表展示会にジャパンインテリア誌の編集者だった川床さんも来てくれて「世界のテーブルウェア特集」で紹介してもらったことも大きかった。 これ以上、単純化出来ない形という評価は松屋デパートの銀座店にも広がり、漆器の新しいコンセプトとして注目を集め始めた。 この路線は既存の成形合板を使っての展開も行われ、当時のニューファミリーマーケットとしてホームパーティー用に直径60cmのものなどが好評だった。 これは新しいものに敏感な業界人であれば鮮明に記憶されている漆器業界の出来事でSIQ(サイク)シリーズと名付けられたが、3年ほど経った頃から波風が立ってきた。同業にある最大手の漆器問屋が有名ファションデザイナーに依頼してモダンシリーズを乗り出してきた。確か、記憶では箱ばかりだったと思うが、非常に奇異な印象だった。 何やら騒ついて来た頃、その流通業社はもう一つのプロジェクトに違和感を感じるようになって来た。私のプロジェクトが大儲けをしている訳ではないので、会社としては危機感を持ったのだろう。担当は社長の長男だったが、月に一度の打ち合わせには社長が出るようになり、終いには会社に着くと「お茶を飲みにいきましょう」となり、2、3ヶ月後に契約の終了を言い渡された。 何とも意外だった。 と言うのも、私のプロジェクト自体が頼りの百貨店から注目され、評価されて何度か開発責任者やバイヤーから相談を受けていたからだ。 そして、それはJCプロジェクトとして新しい和の開発、販売を全社を上げて展開される事になった。 一番それに関わるべき流通業社が、何と「余裕が無い」という理由で降りてしまったのだ。 最初のJCプロジェクトのイベントが渋谷店で行われ、有名デザイナーもオープニングに招待され、華やかな中、私自身は火付け役でありながら、実質的に関係を絶たれた状態だったので、とても複雑な心境だった。 次なるステージ | ※ようやく商品化に漕ぎ着けた第一作、板の銘々皿(富貴工芸)  |

|

話が前後してしまうが、1983年に新宿のデパートのインテリアギャラリーから誘いを受けて個展を開いた。自分自身の初の個展が漆のよるものだった。

撮影・藤塚光政

|  ※初めて弘前を訪問した際にもらった地元共通の「津軽塗」パンフ  ※津軽塗りの基本、上塗りの前の「模様仕掛け」作業  ※仕掛けの段階を工夫することによって多様な模様が生み出された ※撮影・藤塚光政   ※1986年9月、AXISアネックスギャラリーでの最初の発表会  ※コルクと名付けられた傑作パターン。1987年グッドデザイン賞受賞。 撮影・杉山一夫 ※試作した中から12種類を選んでネオツガルとした。撮影・藤塚光政 |

|

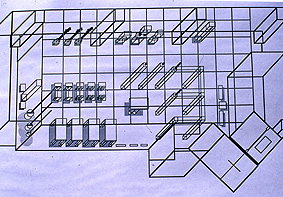

伝統工芸としての「津軽塗」は唐塗りや七々子、など5種類が認定されていたが、これを解放、津軽塗の原理を応用してパターンを開発、この中から12種類をネオツガルとした。 ネオツガルの柄名称は唐石・瑠璃・模段・黄砂・黒華・有明・衣都・趣潤・平安・貴公・こるく・あけぼの バブル全盛時であり、商談も多かった。「帯に短し、タスキに長し」である。誤解している人が多かった。そんな中、今迄、お付き合いのあった照明のヤマギワ株式会社からのお誘いがあり、秋葉原のリビナ館で照明器具を追加して「あかりとテープル展」を開催することになった。照明器具はヤマギワのデザインだったが、簡単なガラス製の丸いボールに漆台という構成になっていた。(会期1987年2月6日〜3月23日) 会期が終わって突然、ヤマギワの小長谷社長に呼ばれ、常設して販売してもらうことになった。東京にも販売拠点がなかったので、大変有り難い話だった。 1987年12月26日〜1月13日「漆モダニスティックTSUGARU」 池袋・西武STUDIO 1986年発表のテーブルは思い切ってGマーク(グッドデザイン)に申請し、見事に選定を獲得した。私は、その時、他の部門の審査員で、気になって見に行ったりして気が気でなかったが、内心ホッとした。 そしていよいよ再びAXIS の、今度は大きな方のギャラリーで発表会を行うことになった。1988年6月17日〜18日、「SUGARU漆展」AXISギャラリー(後援・ヤマギワ株式会社)とても広いので建築空間をテーマとして考え、効率が良く、それでいて広がり感のある演出として組み立ての櫓(やぐら)柱を考案、これであれば製作や輸送、保管が楽な上に会場ごとに異なるレイアウトが出来るメリットがある。加えて、前回用意した全長3mの単独の柱も加えて、独特な雰囲気を作ることに成功したとむ思う。 また、津軽塗(ネオツガル)は特注、オーダー物に向いている側面があり、これを感じ取ってもらえるデザイン試作品を意図して陳列した。表向きき仏壇だが、キャビネット的イメージがある家具や、従来のイメージにとらわれない棚、コートハンガースタンドを並べた。(本音としてはボリューム感の割に製作しやすい形を心掛けた。)ネオツガルのイメージとしては、これで完全に存在感が定着することが出来た。4年前の不安はなくなり、次はもっと細やかな製品デザインにテーマを移すことになった。

|  ※ヤマギワの協賛も得て、ようやくAXISギャラリーでの発表会全容図。  ※AXISギャラリーは広さが60坪あるフローリングが特色の会場 ※撮影・三原昌平  ※テーマを建築空間で、小さな工房ながら効率良く繰返し使える工夫をした。 ※撮影・三原昌平  ※飾り棚。ネオツガルの特色をアピールするためのデザイン。 |

| つづく |  ※シェイビングホルダー。新しい感覚に溢れ、ネオツガルを象徴している。  ※小引き出し。1998年米国シカゴ美術館JAPAN2000に出品。 撮影・藤塚光政  ※角トレー。把手の部分がネオツガル。他は乾漆仕上げとした。  ※ネオツガル玉手箱シリーズ。フラットな面だけの端正な普通の箱。   ※石川県山中漆器の木製グループ漆都七星プロジェクト作品 ※撮影・杉山一夫 |

岡倉天心・柳 宗悦・三原昌平

2019 Syohei mihara design studio.All right reserved.