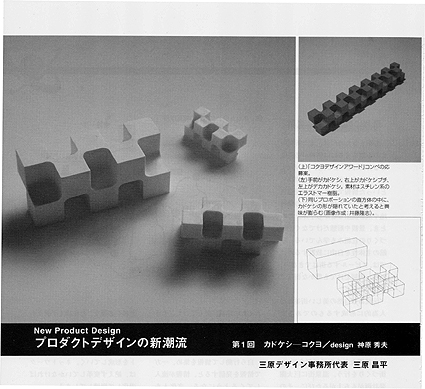

NewProductdesign-1

プロダクトデザインの新潮流

カドケシ(コクヨ)デザイン神原秀夫

●モノを作るとは、、

大ヒット商品を作っても儲からないことがある。また、収益が上がっても虚しい場合もある。売れている商品をあっても、実感が持てないこともある、、。

モノを作るということは、どのようなことか。生産し、販売する行為とは、本来どのようにあるべきなのだろう。高度に産業経済が発達し、それ自体が人々の営みや生活の一部として組み込まれてしまった現代において、あまりにもその部分だけが歪曲化されてしまい、その本質にある精神性が見失われてしまってはいないだろうか。貪欲に、貪るように売り上げ高だけを追い求めている姿に、そろそろ警鐘を鳴らさなければならない時がやって来ているのではないか。特に、バブル経済崩壊以降、久々にプラス成長に転換しつつある時期だけに、昔と同じような夢を描かずに、そのあるべき姿について考え直して見ても良いのではないだろうか。本連載はそこの部分をテーマに、新しいプロダクトデザインの事例を紹介していきたいと思う。

●現代産業の詭弁

まず、根本的なことだが、製品とは「生産したものを販売」するのではなく、「販売するために生産」する順番に物事を進めることが正しいとされ、大半の近代的な企業においての施策となっている。例えば自動車一つとっても、そこには巨大な経済循環システムが構築され、様々な職種や企業が予定された順序に従って作業を行い、収益がもたらされている。しかし、そのことと製品としての「社会性」や「買う」側の価値観とは必ずしも一致しない訳で、ここに矛盾があることも、また確かなことである。

そして、その中で合理的に運営するための登場した(同じものを正当化する)「差別化」や、(製品の本質とは必ずしも一致しない)「生産付加価値」、(リスクを回避するための)「マーケット・イン」という言葉は、明らかに販売至上主義が生み出したグロテスクな考え方である。本当に新しい製品であれば「差別化」は不要だし、優れた商品であれば「付加価値」は高いに決まっている。当然、無理しなくとも「マーケット」では歓迎されるはずである。要は小手先のテクニックで商品開発するのではなく、そのモノの本質をしっかりとした哲学に基づいて作り上げることが重要であり、そこには自然と市場が開かれるのである。

●カドケシが語るもの

最初に取り上げるのは子供達に大人気となり一世を風靡した「カドケシ」である。「消しゴム」は普通、直方体をしているので角が8つである。消す時に角を使うので、角が多ければ使いやすいと考え、その直方体の中に角を28箇所も組み込んだのが「カドケシ」である。まさにコペルニクス的発想の転換がもたらした大ヒット商品。考案したのは大学を卒業して2年目の若いプロダクトデザイナーの神原秀夫さんだった。

開発の経緯はこうだった。原案は、神原さんが「コクヨデザインアワード」コンペに応募して佳作になった作品で、入選したオリジナルは1センチの(四角の)凹凸が15連なっている長細いもの。つまり1センチの目盛りが刻まれている「新型定規」でもあった訳で、何とも大胆なアイデアである。そして、もともと「消しゴム」が単一の素材で出来ていて、「デザインされていないことに着目した」、と榊原さんは、その動機について語っている。

しかし、ここからが非凡なところで、何と同じ「直方体」の中に出来るだけ角を作りだし、しかも、それらが前後裏表同士がシッカリと結び付く形状を発見しているのだ。角をたくさん作る目的だけだったら他にも色々な形状が考えられる。しかし、「カドケシ」はその目的を達成していると同時に、デザイン的に新しい美しさを実現して見せている点が何と言っても素晴らしい。

もう一つ見逃せない作業がある。それは、この原案をベースとして、メーカーであるコクヨが商品としての「カドケシ」を巧みに仕立て上げている点である。15連あった凹凸を5連とコンパクトにし、パッケージも「カドケシ」の良さを十分に引きだした表現のデザインを採用、価格も安くはないけれど、子供が買う場合も異様にハードルが高くないように設定してある。また、追加商品として「プチ」タイプも用意、大手文具メーカーらしい能力を十二分に発揮している点も見逃せない。

こうして「カドケシ」は誕生し、4万個という生産目標は1年で100万個以上の大ヒット商品となった。

例えば「売れる消しゴムを考えろ」という指令があったとする、そのほとんどは市場調査、価格帯、購買層と分析し、「学童向け」と「ビジネス用」などに分類し、「超カワイイ消しゴム」とかをテーマにするのではないだろうか。実際、巷にはそうした類いの商品が氾濫しており、「差別化」だの「高級化」などの虚飾をまとうことをプロダクトデザインと勘違いしている企業が多い。「カドケシ」はそうした傾向に一石を投じると同時に、本来「商品開発」とは本質的にどのようなものであるべきかを語る上で貴重な事例となったではないだろうか、と思う。

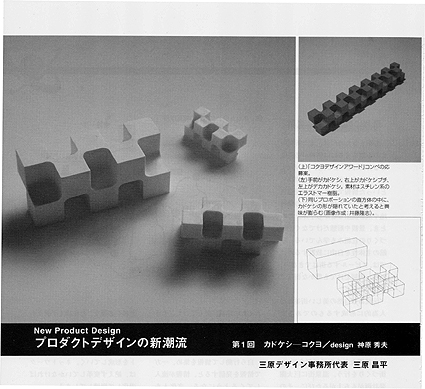

※写真−1

手前がカドケシ(157円)、上右がカドケシプチ(2個157円)、左上がデカドケシ(367円)いずれも税込み価格。素材はスチレン系のエラストマー樹脂。コクヨ株式会社

※写真−2

「コクヨデザインアワード」コンペの応募案。神原秀夫さんのアイデアに驚かされる。

※写真−3

カドケシ(コクヨ)同じプロポーションの直方体の中に、カドケシの形が隠れていた、と考えると興味が膨らむ。画像作成−井藤隆志

NewProductdesign-2

プロダクトデザインの新潮流

あかりシリーズ(オゼキ)デザイン−イサム・ノグチ

1966年、当時話題だった「Zライト」を購入するため、私は秋葉原を訪れた。駅前に大きな照明専門店があり、そこで買うことにした。店内に入ると、和紙を貼ったペンダントやスタンドを陳列しているコーナーが目に止まった。一見して「提灯」の技術を使ったものだったが、あまりにも強烈なデザインに圧倒され、「Zライト」を買うことを忘れ、その商品を買って帰ってしまった。後で調べると、それは偉大な「あかり」シリーズだと分かった。

●半世紀前のモダニズム

岐阜県岐阜市に伝統工芸品として製造されている有名な岐阜提灯がある。主に盆提灯として、日本人独特の風習に寄与しているが、この技術を応用した世界的な照明器具が半世紀前に誕生している。

(株)オゼキの現会長である尾関秀太郎が敗戦後、ビルマの奥地から命からがら帰国した5年後の1951年、同社を市役所の紹介で訪ねて来たのが日系アメリカ人の彫刻家イサム・ノグチだった。氏は異国のその伝統工芸に興味を示し、直ぐに仕事が始まった。そして、2年後にはスタンドやペンダントなど20種類ほどの商品が出来上がり、「あかり」と命名される。それから、1988年にイサム・ノグチが逝去するまで、200点近いモデルを完成させ、日本固有の文化から生まれたものでありながら、モダンな照明器具として世界的なヒット商品となったのである。

我が国の伝統工芸品を見事にモダンデザインとして反映させたばかりでなく、時に光る彫刻として、ある場面では最も優れた照明器具として国際的に販売され、様々な生活様式に溶け込んで行った。現代のプロダクトデザインを考える上で、原点とも言える格好の事例である。

●成功までの意外な過程

今日はインテリア・ブームであり、お洒落な専門誌をパラパラとめくると必ず「あかり」シリーズが映った写真が紹介されているはずである。しかし、成功までの道程は決して平坦なものでなかったという。

まず、和紙が白い無地のものを基本としていたため、「半製品」とか「縁起が悪い」とか評され、5年近くサッパリ売れなかったとらしい。デパートで展示即売会を開催すれば、担当者から「模様を付けてほしい」等の要望が出され、従来の提灯と比較されることからなかなか抜け出せなかったそうだ。

しかも、デザインは竹ひごを出来る限り均一に巻くことで品質を向上して来た世界に、あえて不均一に巻いたり、和紙のシワを大切にしたり、形を歪ませる等、当時の常識では考えられない事ばかり。業界からは白い目で見られる年月が続いたのも当然と言えた。しかし、父のように慕っていた現会長とイサム・ノグチの信頼関係は揺るがなかった。そのことが35年以上もコラボレーションを続けられたポイントだったかと思う。

●「あかり」の哲学

当時は合理的なプラスチックと蛍光灯を組合せた照明器具が市場を席巻し始めていた中、イサム・ノグチには「あかり」に対して確固たる哲学があった。それは「明」という漢字の中に「月」と「太陽」が合わさっているように、人やモノが美しく見えるためには「線」や「面」から発する照明ではなく、あくまで「点」であるべきだ、という考え方。もう一つは「光源(ランプ)」を見せない「間接照明」でなければならない、ということだ。さらに、商品として世界中に輸送するために「提灯」の特長をそのまま活かして「コンパクトに畳める」ことを徹底させた。良く考えて見ると、これは明らかに時代を先取りした先進的な照明器具に対する考え方であり、半世紀前にこのアイデアに辿り着いていたということに驚愕してしまう。

こうして、時代が次第次第「あかり」シリーズを理解するようになり、60年代、70年代と市場を拡大し、世界各国から認知される存在となったである。

●残された教訓

プロダクトデザインが商品開発の手段として導入されてから久しいが、そのミーティングを開けば「売れるモノ」、「儲かるモノ」の言葉が飛び交うことが多い。確かに「直ぐには売れない」という言葉も「言い訳の指定席」のような感があるものの、単純に「売れて儲かる」概念など世の中に存在する訳がない。その意味で、売れることを意図する前に大切なものがあることを「あかり」シリーズは教訓として残している。

それは、大きく分けて3つあると思う。

その1、「売れること」をテーマに掲げずに、それがどのようなモノであるべきか(つまり理想像の探求と発見)を目指すこと。

その2、革新的な開発を行う場合は、企業はそれに過分で即収益を期待しないこと。

その3、企業経営者とデザイナーには人間的な信頼関係が必須であり、互いの役割分担が明確にすること。

明日にでも売れる商品を欲しがり、売れなければ直ぐにデザイナーを解雇して、その開発テーマを廃棄してしまうような企業は一流に到達することが出来ない。どのようなことが理想の姿で、そこにどのような可能性があるのかを追い求める企業や経営者だけが頂点に登りつめることが出来る。「異端」から最高の「権威」にまで高めることを立証した(株)オゼキの「あかり」シリーズはそのことを饒舌に語っている、と言える。(敬称略)

(株)オゼキ

〒500-8061岐阜市小熊町1-18

058-263-0111

http://www.ozeki-lantern.co.jp/

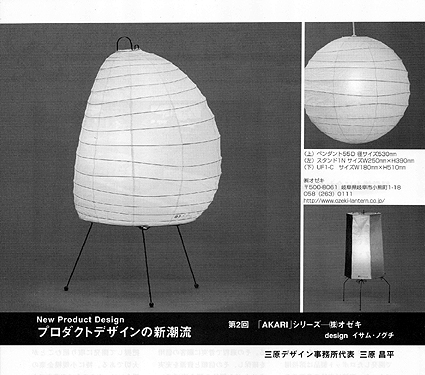

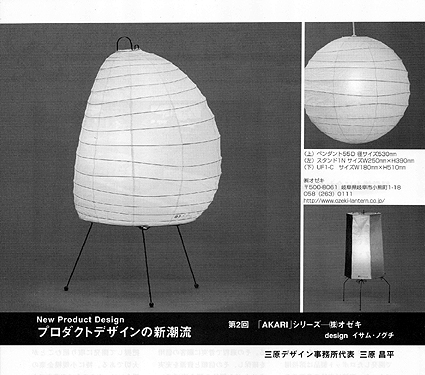

※写真−1

ペンダント55D サイズ530径

※写真−2

スタンドIN サイズ250w×390h

※写真−3

UF1-C サイズ180w×510h

NewProductdesign-3

プロダクトデザインの新潮流

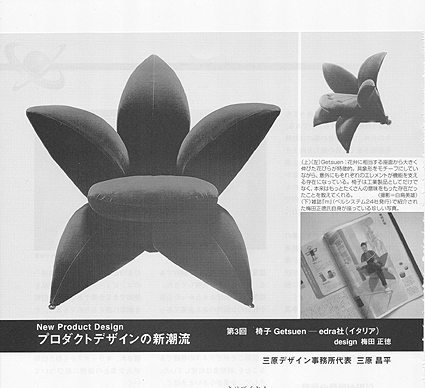

椅子Getsuen−梅田正徳

●対極する日本の美

プロダクトデザイナーとして国際的に有名な梅田正徳は、世界に例を見ない自由で大胆な造形を特徴とする「織部焼」を初めて見た時、感嘆したと言う。それは、今までイメージしていた究極のシンプルさが日本文化の特徴だと信じていた氏の「和」のイメージを根底から覆す出会いだったと言える。

かつて、岡本太郎が「弥生式土器」称賛一辺倒に異議を唱え、「縄文式土器」の素晴らしさ、美しさを説いたことがあった。知的で端正な弥生に対して、縄文のそれはドロドロとした情念を表現したようなダイナミズムがあり、土器の技術的な発展と切り離しての解説は、日本人の美意識の別の一面を再発見させてくれた。

「織部焼」は古田織部の創作として有名だが、その古田織部は千利休の弟子だった。利休は16世紀に世界に誇る「茶」の文化を確立し、その美は研ぎ澄まされたシンプルで厳格なストイックな世界である。一方、弟子でありながら古田織部は自由で大胆さを基本とし、洗練された形よりも破天荒な世界を目指している。この二つの相反する世界が師弟により、しかも非常に短い期間に作りだされた事は潜在的な日本人の美に対するポテンシャルの高さを示していると言えよう。

●デザイナーとしての疑問

今、日本はイタリアのデザインブームだが、梅田正徳は60年代中盤にイタリアに渡り、同国の巨匠デザイナーと称される人達のスタジオで仕事をし、大いにイタリアンデザインの神髄を学んだ先駆的存在でもある。そして、数年後、世界の新人デザイナーを対象とした「ブラウン賞」コンペでグランプリを獲得、その作品が新人とは思えないレベルのモダンデザインだったために、そのニュースは世界を駆け巡り、「Masanori

Umeda」の名前を決定的なものにした。

そんな活動を続けていた氏は、1980年代を賑わした「ポストモダン」デザイン運動(メンフィス)のリーダー的な存在だったE・ソットサスのスタジオで働く内に、画一的な「モダンデザイン」に疑問を持つようになったと言う。その流れは「メンフィス」に参加して幾つか特注で家具を制作した頃から、明らかに加速度的に変心している様子が見てとれる。そして1988年「Tokyo

Designers Week」KAGU展で発表された「Getsuen」は、師であったソットサスからの影響を完全に立ち切り、全く独自の世界を開いた第一作だったと言えよう。それは何と「花(桔梗)」をモチーフにした椅子だったのである。

●邪道が新しい世界を切り開く

「子供は具象形からしか発想出来ない」と言われる。このレベルで考えるとデザイナーが具象形に機能を与えるような手法は、まず考えられない(考えてはならない)発想である。それは「幼稚な手法」という不文律のようなものがあり、今日においてもそれは揺るぎないタブーとして、邪道以外の何物でもないという認識が(常識として)ある。

また、デザインとは、モノをより洗練させ、無駄を省き、よりシンプルに仕立てることを至上の命題と考えられているので、前述の「縄文と弥生」、「織部と利休」の比較の中では明らかにそれぞれ後者を優れていると考えられている。こうしたデザイン界に横たわっていた常識は、実は筆者も同じように持ち合わせていた。

しかし、そうした概念に浸っていた自分が恥ずかしくなるほど「Getsuen」はとにかく美しかった。デザインとは理屈ではなく、目の前にあるものが魅力的かどうかにかかっている。そして「月夜の庭園にひっそりと咲く花の情感を表現した」と聞かされると、心が高まるのを止めることは難しい。誰もが長年探し続けた「幻の美女」をようやく見つけ出した時のような心境に陥るだろう。たかが「椅子」、されど「椅子」、「Getsuen」は「椅子」以上の何か崇高なものを語っているようにさえ見える。

●「素直」に考える

そして、興味深いのは、近所で評判になるほどの「妻の無類の花好き」の影響を受け、「花」に興味を持ったことが「Getsuen」を発想する引き金になった、と梅田自身が語っていることである。何か、硬直した心や身体が解きほぐされるような話でないか。そこからあのデザインまで昇華した実力は無視出来ないが、その前にデザインの視点の純粋さに驚いてしまう。

人間はつまらない「常識」に振り回されて来たことは歴史が証明している。自由であるべきデザインについても全く同様で、全ての「常識」を一つ一つ疑って見る必要がある。そして、もっと大切なことは普段、素直に感じている「美しい」ものを素直に認め、それを素直に受け入れることではないだろうか。「Getsuen」はそんなことを語っているデザインと言えると思う。

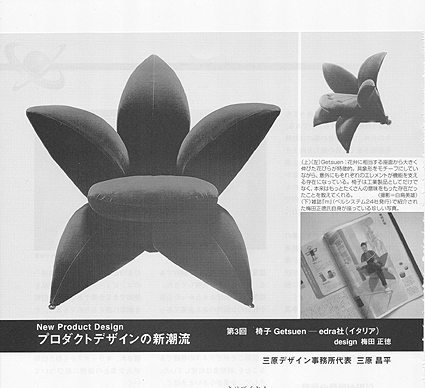

Getsuen

メーカー=edra社(伊)

国内販売=大塚家具

サイズ=900w×1070d×900h

カラー=赤・黒・紫などがある。

写真=白鳥美雄

NewProductdesign-4

プロダクトデザインの新潮流

toscio tomita−富田敏夫

●建築としての食器!?

たかが食器、されど食器。その時まで食器を見てこんなに感動するとは、夢にも思わなかった。私がその食器に劇的に遭遇したことを昨日のことのように覚えている。そして、何と!その仕掛け人だった人物が、2005年再び衝撃的な食器を発表した。今度のテーマは「食器は建築」だという。私はそれを聞いて、再び胸の鼓動が高まった。しかし、この一連のことは、思いもよらない大切なことを、日本のプロダクトデザイン界に投げ掛けていた。デザインはいったい誰が「まとめるか」と!

●70年代アダム・アンド・イヴの誕生

富田敏夫。日本人の多くは、この名前を知らないだろう。が、中年以上であれば「アダム・アンド・イヴ(Adam & Eve)」の食器を知らない人はいないはずだ。富田敏夫は、そのプロデューサー兼アートディレクターだったのである。

1944年生れの富田は、有名な京都の老舗「たち吉」の令嬢と結婚、67年に同社に入社する。和陶器を扱うが、その古臭い世界が好きになれず、70年に「アダム・アンド・イヴ」を立ち上げる。と、ここまでは「遊び好きの同志社大学経済学部卒」のこの人物に大したことは出来ないだろうと、誰もが思っていたはずだ。しかし、事態は全く違っていた。

70年といえば、日本は60年代の高度経済成長を遂げ、「もはや戦後ではない」を実感し、3C(カー、クーラー、カラーテレビ)文化に沸いていた時代だった。人々は、古い戦前の日本から完全に解放され、「自由と豊かさ」を謳歌し始めていたのだ。人々は、新しい何かを求めていたのだ。

食器においても同様だが、何が新しいのかわかれば、誰もが苦労しない。それを見事に形にして見せたのが「アダム・アンド・イヴ」であり、富田敏夫だった。真っ赤に塗られた注ぎ器、黒いコーヒーカップ&ソーサー、宇宙船のような形をしたポット、まるで地中海の物語を表現したような灰皿、花以上に美しい花器等々。そして、どの食器にも金色で「Adam

& Eve」と記されていた。もう、目がクラクラするほど衝撃的な70年代前半の出来事だった。

●21世紀の「toscio tomita」

こうして日本人離れしたテーブルウエアを発展させた富田敏夫が再び食器に挑戦して出来上がったのが、「toscio tomita」である。今度は、自らの会社、アダム・イヴ・コーポレーションからの発売で、デザインは自らが行っている。すごい反響である。前回の「和陶」に対してではなく、今回は低迷する陶磁器業界を触発し、震撼させる恐るべきデザインである。

それは、何とテーマが「食器は建築」というものである。建築物のような形の食器を作る、という訳ではない。食器をテーブルの上に載せるだけの狭い視点で捉えるのではなく、建築物を作る時のような、建築に求められるような壮大な視野と哲学により「食器」を新しく考える、という意味である。

出来上がったものは美しく、端正ながら大胆なフォルムを持った素晴らしいシリーズとなった。明解な幾何学的な形状を基調として、見事に21世紀の無機質な感覚が表現されている。70年代の「アダム・アンド・イヴ」とは明らかに異なるライン、それが富田敏夫の新作、「toscio

tomita」であり、再び陶磁器業界に新風を吹き込むこととなった。

●プロダクト・アートディレクターを!

こうして、富田敏夫の活動を振り返ると、日本のモノ作りにおいて、意外な部分に問題があることが浮き彫りになる。それは単純に、プロジェクトを遂行するリーダーの問題だと思う。特に関係のない部署で権限を握っている人が、商品開発においても同様に権限を振るい、デザイナーの上司にあるのは間違いだ、ということである。富田の活躍は、そこから解放された時点が、事の発端になっていることを忘れてはならない。

例えば、プロ野球の球団運営にあたっては、オーナー、社長(代表)、監督、コーチとそれぞれ役職が分かれているが、商品開発の現場においてはリーダーが営業課長などということが平気でまかり通って来た。デザイナーを大量生産して産業界に提供したまで良かったが、彼等にどのような権限を与えるべきかについては、御座なりにされて来たと思う。

しかし、企業経営者の立場でみると、これは簡単な問題ではない。時代の空気を読み取り、その最先端の感覚を商品企画として組み立て、リードする存在、それが「ディレクター」であり「プロデューサー」の役割である。そして、そこに相応しい人材を登用して、初めてプロジェクトが動き出すということだ。富田敏夫がプロデューサー兼ディレクターとして陶磁器の世界に新風を送り込んだ背景には、そうしたことが読み取れる。このことを「お手本」として考え、本当の意味での商品開発の在り方を学ぶ必要があるのではなかろうか。

※富田敏夫

(株)アダムアンドイヴコーポレーション

代表取締役社長

1944年 岡山県生まれ。

1967年 同志社大学経済学部卒。

1970年 「アダム&イヴ」のデザイン&プロデュース。

※写真−1「toscio tomitaサターン」茶器(またはスープボール)。蓋をとるとカップが現れる。

※写真−2ユニバーサルデザインを取り入れた大胆なフォルムのギザシリーズ。

※写真−3「toscio tomitaコーヒーカップ」極限にまで端正な形が美しい。

NewProductdesign-5

プロダクトデザインの新潮流

オムロン体温計−柴田文江

●注目の女性デザイナー

市場に出回っている商品で、男性が使うモノと、女性が使うものとどちらの数が多いだろう。「買い物好き」は女性に多いから、意外と女性が使うモノの方が多いかもしれない。しかし、それらを作っているのは圧倒的に男性が多いし、さらに、プロダクトデザイナーの女性の名前を上げて見ようとすると、途端に困ってしまう。数が少ない上に、活躍している女性はほんの一握りだ。色々とハンディはあるかもしれない。けれども学業時は「断然、女子学生が優れている」と評され続けて来た割に、現実には寂しいものがある。

こんな中、筆者はある会合でとても印象に残った女性プロダクトデザイナーと出会った。柴田文江。彼女の目標は「正統派プロダクトデザイナー」だということに、まず驚いた。

●昔の「大量生産への不信」から

「工業デザイン」という言葉がようやく定着し、産業界における位置が当然のようになった1970年代でも、経営者のほとんどが「売れれば良い」主義であり、そのためには「手段を選ばない」現実的な考え方が多かった。実際、1960年代の方が純粋だったようにさえ思えるほど、70年代のデザインは逆に「汚くなった」と思う。

それに対して良識派の工業デザイナーは対抗手段として、自分の「作品」をクラフト製品に求めるような現象が生まれた。このことは1990年代に、デザイナー自らがプロダクト製品を市場に提供する「セルフプロダクト」が生まれ、世界的に広がったことに結び付く。デザイナーは企業から依頼されるデザイン注文の内容に幻滅を感じていたことは間違いなかった。

●性別を超越した存在

こうした時代背景の真っ只中にいた柴田文江は東芝のデザインセンター勤務から1994年に独立してフリーのプロダクトデザイナーとしてデビューしている。それから今日のまで、彼女のデザインに対する姿勢は一貫して正統派のインダストリアルデザインを目指すことだったという。デザイン専門誌に掲載されて喜ぶことよりも、普通の人が美しいと思ってもらうこと、コンビニや秋葉原電気街で最も目立ち、買ってもらえるようなデザインが目標だと考えた。

その考え方を実践し、育児用品や携帯電話のデザインで一気に注目を集め、さらにブレークさせたのが今回紹介する「体温計」のデザインだった。そして、それはとても男性的なデザインでもあった。

●らしくない外観

この商品はコンビニでもスーパーでも、ドラッグストアとか、とにかく体温計が売ってそうな店であればどこでも売っている大ヒットとなった。一度目にすると忘れられない特徴的なデザイン。「純粋に体温計のあるべき姿」を追及した潔さが際立っていた。

まず、体温計というと、ほとんどの人はスリムな外観を連想するはずだが、このオムロン製の体温計は異様なほど大きい。一般の人にこれは「お相撲さん専用」と説明しても疑問に思われないほどのボリューム感がある。しかも、価格は決して安くない。にもかかわらず、大ヒット商品になったのは、このデザインが店頭において説得力があったということである。それ理由は一体何だったのだろう。

●常識を超える勇気

それは意外に「体温計」の技術的な歴史の流れと関係があるのではないだろうか、と筆者は考える。

水銀体温計が発明されて約150年。つい最近まで、それはハイテクのような存在であり、デザインは精緻な医療器具のようなデザインだった。そこに1980年代初頭に電子体温計が登場する。当時、普及しはじめたばかりの「マイコン」と「液晶モニター」、それに「センサー」の3つが必須だった訳だ。コストの関係からいずれもコンパクトにまとめる必要から出来上がったスタイルは必然的にスリムなものとなった。これが「体温計の形」として、いつの間にか確立されてしまうのだ。

あれから約25年、そこを根本的に見直してデザインされたものが今回の「オムロン体温計」だった。視認性の高い大きなモニターと、結果的にグリップのような機能を持った大きなボディ。それは従来のものと比べるとあまりにも離れイメージだった。「商品」として市場に受け入れられるかどうか、さぞかし不安だったろうと思う。商品化を決断するには勇気が必要だったはずだが、開発会議では「当然のように決定した」という。

こうして正面から新しい開発に挑戦した柴田文江の正統派インダストリアルデザインは実を結ぶ結果となり、彼女の目標の一つは達成され、大きな反響を呼んだ。そして、それは「体温計」の世界は勿論、他の工業製品にも大きな影響を与えたことは言うまでもない。(文中敬称略)

※OMRON体温計「けんおんくん」MC-670

¥2,625(税込み)

サイズ−125w×34d×15h

重量−27g

電源−リチウム電池CR2016×1

感温度部−サーミスタ

測定範囲−32℃〜42℃

2004年グッドデザイン賞受賞

※写真−1なめらかなボディが美しい。

※写真−2水銀式、電子式と続き、いわば第3世代的な体温計と言える。

※写真−3大きな曲面の中の大きなモニター。新旧、その違いは明らか。

NewProductdesign-6

プロダクトデザインの新潮流

auインフォバー−デザイン深澤直人

●インフォバーのメッセージ

錦鯉とか市松と呼ばれる奇妙なデザインの携帯電話が2003年の10月にauから発売になった。折り畳み式ではない、まさにバースタイル。精緻な感覚の競合商品の中にあって、どこか惚けた、下手をするとオモチャに近付いてしまうデザイン。しかし、このデザインが若者に大人気となり、さらに、世相にプロダクトデザインブームを巻き起こす金字塔のような存在となった。この商品とデザインをどのように理解するべきか、旧来の感覚で考えると意外と難しい、、、。

●技術はデザインのためにある

「三原君、技術はデザインのためにあるのであって、君のようにデザインを現状の技術に合わせているようではダメだ」。

大学を卒業して4年目、駆け出しのフリーランスでデザインの仕事をしてい時、私の仕事のやり方に苦言を呈してくれた某メーカーの開発部長の言葉だった。私はまさに「目から鱗」で、その後のデザイン活動に大きな指標の一つとなった。

しかし、実際の世の中のデザインは圧倒的に産業優先型デザインであり、生産性の高いデザインが日本の経済を発展させたことは紛れもない事実だった。しかし、そのことによって、どこかツマラナイ、心から感動出来ない工業製品が大量に生産されたことは事実だったと思う。

その代表格が世界の中でも代表的な大衆車であるトヨタのカローラ。高い品質管理と安定した性能、リーズナブルな価格などによって40年近くベストセラーの地位にある。しかし、カローラは実際には基本設計の上に3つの車種があり、市場の多様化に対応して生き延びている現実がある。その上で、「嫌いではないけど、大好きでもない」無難なデザインであることを否定することは難しい。

●携帯の存在感

こうした流れの中で、新しい商品として携帯電話というものが登場した。従来の固定電話と違って何時でも何処でも電話を掛けられ、そして、受けられる「ケイタイ」は(特に若者にとって)大切なもの以上の、大事なファッションの一部でる。それは大人には理解できないほど掛け買いの無い存在なのだ。したがって、単なる機能一点張りでは許されない市場である。しかし、一方で若者は同乗心も強く、同じものでありながら、そこに僅かな違いを求め、違う範囲は他と同じもの、という何とも厄介な価値を求めている事実もある。この矛盾する携帯電話の開発テーマをインフォバーは見事に解決しているのだ。

●シリーズ内差異の世界

たいていの人はインフォバーのシリーズは「NISHIKIGOI」と「ICHIMATSU」の2点と思い込んでいると思うが、実は4点によってシリーズが構成され、その他の2点である「BUILDING」と「ANNIN」が絶妙な隠し味的な役割を担っている。基本的に同じディテールを使って4種類のデザインを実現するのは、そんなに特異なことではないが、インフォバーの場合は何と言っても、それぞれの持ち味が独創的なのだ。

女性用の「NISHIKIGOI」に対して、男性向けの「ICHIMATSU」。見事である。キーの色を変えただけでなく、「NISHIKIGOI」には不規則なカラー配置をして、精緻なイメージばかりの携帯電話にリラックスした雰囲気を提供している。

一方、モノセックスでプレーンな感覚を「ANNIN」で表現され、少し落ち着いた渋い感覚を「BUILDING」に与えることによって、市場のジェネレーションギャップと埋めているのである。

●根本的な設計

それだけではない。インフォバーにはそうした市場セグメント受けを狙ったようなコンセプトだけでなく、携帯電話としての根本的な使い勝手の良さにも大胆に挑戦している。一般的な携帯電話が上下のボタン間隔が約8ミリになったいるが、インフォバーの場合は何とそれが12ミリである。このことによってボタン同士の位置が広がり、押し間違いは無くなるし、角をラウンドした形状を採用することによって、親指ブラインドタッチ入力をより容易にしている。

こうした明解なデザイン提案に対して、実際、依頼側であるKDDIも製造メーカーの選定には苦労したようで、ようやく鳥取三洋が引き受けたことはよく知られているが、基本的に一つの統一した「キーユニット」で携帯電話を各社が効率良く生産していた化けの皮が剥がされてしまった。

●インフォバーの果たした功績

こうして社会現象にもなったインフォバーはデザインされ、生産され、販売されたが、色々な意味でエポックメイキングな商品となったことは間違いない。しかし、その背景には所謂、コスメティック(表層的)デザインの概念に留まらず、工業製品としての在り方そのものを問い質している部分に拍手をおくりたい。そして、その考え方に共鳴し、商品として完成させたメーカーにも絶大な拍手をおくりたい。さらに、こうしたコンセプトを昇華したデザインを理屈抜きに受け入れ支持した購入者は本当に素晴らしい感性の持ち主達だったと思う。何度も何度もこのことを振り返り、思い出したくなるデザインである。

※写真−1インフォバーを代表するICHIMATSU。

※写真−2シリーズの全容。こう見ると際立ったNISHIKIGOIの個性が光っている。

※写真−3一般的な携帯電話のボタンのレイアウトと比較すると圧倒的にインフォバーの間隔が大きいのが分かる。

NewProductdesign-7

プロダクトデザインの新潮流

陶磁器への新しい挑戦−(株)深山のデザイン

●魅力ある小規模企業の誕生

さて筆者は今、全国の伝統工芸の地場産業を訪ね歩いている。「失われた10年」を象徴する産業がズラリと勢ぞろいしている業界だ。全般に見ると業社数でも半数以下に激減したと言われているが、新しい角度から光り輝いている産地やメーカーが続々誕生している現実もある。それは新しい時代の波を読み、そこに勇敢にチャレンジした企業ばかりである。この連載の中でも、何回か続けてそうした企業を紹介して見たい。

●デフレの中のチャンス

バブル経済崩壊後、日本の製造業はデフレとの闘いだったと言っても過言でない。例えば、生活を営む上で、百円ショップで売ってるもので大半のものは事足りてしまうという現実。極端な視点での耐久性や特殊な機能性を求めなければ、ここに並んでいる商品で十分だと思っている人が少なくないだろう。約十倍はしてしまう値段、ごく普通の国産品の立場は苦しくなるのは当然である。

しかし、こうした環境の中、実はもう一つ別の(追い)風が吹いていたと筆者は考える。それは「もの離れ」現象である。

ものは十分に普及し、充足している時代だ。「これ以上、ものは要らない」という感覚は急激に広がっている。生活をシンプルにしたい、ゴミを減らしたい、余計なものを買いたくない。戦後も半世紀以上経って、産業立国、製造業立国で豊かになった後の別の顔が出始めているのである。

これをもう一つの悪い条件と捉えるか、そこにチャンスを見出すか、実はここで経営者の資質が問われているのだ。

●2つの条件のプラス志向

話を少し整理して見よう。デフレで一番打撃を受けたのは人手がかかる伝統工芸を中軸とした地場産業である。日本の文化を代表するような貴重な業種であるにも関らず、(質的な向上を達成して来た中国を中心とした)安価な人件費を戦力とした輸入品にとって変わられて来たのは周知の通りである。

しかし、一方で「安いだけでは買わない」購買層が新しいマーケットを構成し、「もの離れ」現象はデパートなどの小売業に深刻な影響を与えて来たことも「失われた10年」の中には隠されている、そう考えるべきではないだろうか。

逆に考えれば旧来の商品の構図は多面的に崩壊し、新旧問わずそこに出来上がったパイはどの企業にもチャンスが到来していると認識しなければならないはずだ。

●新しい挑戦者

前置きが長くなったが、こうした観点で真っ先に思い出されるのが岐阜県は瑞浪市で活動する陶磁器メーカーの(株)深山である。

従業員は60名ほど。焼き物には全く知識がなかった現(松崎)社長が創業して僅か30年ほどしか経っていない。そして、企画室を設けて本格的なオリジナルデザインに着手してからも8年ほどに過ぎない。もう陶磁器のデザインは「出尽している」とさえ言われ続けた中で、深山は着実に独自の世界を広げ、陶磁器業界に一目置かれる存在にまで登りつめている。それはいったいどんな理由からか。

●白磁の「深山テイスト」

まず、技術的に安定したものを築き上げていることは確かである。美濃焼の産地に多い、少し乱暴で手にとって首をかしげるような品質のものは皆無である。その上に表現された若い社内デザイナー達の独特な「デリケートな感覚」の器のデザインを特徴としている。

最初にショールームを訪れると、製品全般に流れるラインに斬新で突出した感覚のものは見当たらない。それは「どうだ!」という声を大にして叫ぶようなフォルムではなく、むしろ、そっと耳元で囁くような優しさと繊細さに満ちたデザインである。

また、(明確な特徴をアピールしている形ではないので、)商品化決定には相当なセンスと眼力を要求するものとなっていることも事実である。他社であれば「どこが違うのだ!」とデザイナーが怒鳴りつけられかねないデザインである。そこを恐れず挑戦したデザイナー達とそれを節曲的に理解した経営者の双方に筆者は新しい風を強く感じた。

●レンゲの花シリーズの語るもの

そのデリケートなデザイン群を象徴するものに「レンゲの花」シリーズがある。それは白磁の極く大人しく柔らかい形に一本のレンゲの花が描かれている器だ。その茎は器から大きく飛び出ていて、一輪の雑草に過ぎない花は無限の宇宙に広がっているようなスケールの大きさが感じられる。か細く、優しい乙女心と、天空をも見据えたような迫力が同居している不思議なデザインである。

そこから、あらためて深山のデザインを眺めて見ると、何気ない形が多いので従来の発想だと「差別化」とか「有名ブランド」への挑戦といった迫力とは無縁だ。しかし、一方で「自然体」で虚飾のない「清々しさ」が際立っていることも事実である。

戦略的デザインが推奨される昨今において、素直で意欲的な社内デザイナーを伸び伸びと自由に仕事をさせることの方が有効である。そのことを同社の商品開発は見事に実証して見せている。その結果、これまた極く自然に「こだわり」の市場を切り開き、過去に類型の無い発展を遂げていることは他の業界でも大いに学ぶべきではないだろうか。

※写真解説

レンゲの花シリーズ。ケーキ皿やポット、カップ、取皿などがある。デザインは同社の浦部喜子。社内デザイナーは他に小林俊介をリーダーに3名が在籍。

形はゆるやかな自由曲面が多く、シンプルな中に独特な温かみがあるのが特徴。

※写真−3

代表取締役社長 松崎捷也

岐阜県瑞浪市稲津町小里940-1

http://www.miyama-web.co.jp

NewProductdesign-8

プロダクトデザインの新潮流

曲げわっぱの世界−(有)栗久

●世界に誇る日本の伝統工芸

世界から日本は「自動車とコンピュータばかり作っている国」と思われているほどのハイテク国家だが、一方、これだけ多様な伝統工芸品が産業として残されている国も珍しい。前回紹介した陶磁器も、分類上はここに入るが、まだまだ我が国独特の伝統工芸がたくさん存在している。それは日本人の生活様式から生まれたものであり、したがって日本の文化そのものである訳だ。

産業として見ると、ここ数十年、隆盛や衰退を繰り返して来ているが、そのいずれの要因も「生活の向上と変化にあった」ことは間違いない。簡単に言えば、生活に余裕が出て伝統工芸が発達し、同時に豊かになって生活が変化すると今度は伝統工芸品が市場から離れてしまうという繰り返し。江戸時代から続いて来たと言っても、ここ数十年に起こった激しい変化は過去に事例を見ない。

しかし、その変化に対応したくても「生活を標準化」した形で捉えたコンビニで伝統工芸品を販売することは難しい。でも、仕事を終えて我が家に帰ってくつろぐ時にビールをアルミ缶のまま飲むとか、食卓を飾っている料理がパックのまま出されることを決して日本人は許さない。つまり割りきる部分は割りきるけれど、生活や趣向品の部分に対するこだわりが極端に高いのが日本人独特の特徴だろう。ここに伝統工芸が残っている要因がある。

●400年の伝統は革新の連続

さて、代表的な伝統工芸品の一つに秋田県は大館に発達した「曲げわっぱ」がある。良質な天然杉の柾目が使用し、薄く剥いでシート状にしたものを熱湯で柔らかくしてから丸め、それを自然乾燥させる造形。非常に良質な杉が成育する秋田ならではの工芸であり、また、その杉も樹齢200年(!)の天然ものしか使えないという品質の高さが特長である。

それは約400年の伝統があるとされるが、今回は江戸時代からの老舗である「栗久(くりきゅう)」を営む6代目である栗盛俊二さんの商品を紹介する。

写真の製品は小さいものが「ぐいのみ」、中間と大きなものが「ビアカップ」である。中でも「ぐいのみ」は傑作との誉れが高く、酒飲みには定評がある。

形状はくるりと巻いて、その巻き終わった箇所が合理的な直線で終わらずにカットされたものが中途で止まったような造形、つまりこれによって杉の持つ特性が強調されている。真面目な伝統工芸品において、まずここに心の余裕が感じ取れる。

さらによく見ると、外側は表面が塗られていて、汚れの付着を防いでいるが、内側は杉の木地のままである。なぜだろう?そう!わざと塗らずに、杉の香りがお酒が注がれると、さらに漂うよう仕掛けられている訳である。ん〜!何てお洒落なんだ!

実際、焼酎には向かないかもしれないが、日本酒は熱燗でも冷酒でも絶妙な香りが溶け込んで、素晴らしい気品を醸し出していた。

●驚くべき創意工夫

この他にも栗久の代表的な商品として「フルーツボール」や「おわん」、「弁当箱」などがあり、それぞれ形が独創的で新しい美しさがある。また、もう一つ、何と言っても最近実用新案を取得したという「おひつ」は見逃せない。

「お櫃」は炊いたご飯を釜から移動して食卓に運んだり、ご飯を保管する道具である。しかし、現代においては昔のように大量に炊いておく必要はないし、色々な炊飯器やパック製品も発達している。そもそも「曲げわっぱ」は底が木工のロクロとか、陶磁器のように丸まらないので、掃除とかが面倒くさいイメージがあるので不向きではないかと考えてしまうのが普通だろう。

しかし、栗久の「おひつ」を見ると我目を疑うほど驚くべき創意工夫がなされている。それが実用新案を取得したという内底の角に施された丸み(曲面アール)である。まさに曲げわっぱとロクロ仕事が合体したような不思議な感覚に感覚に襲われる。こうなると夢のような「おひつ」の性能の良い部分だけが浮き彫りになり、無機質な工業製品では得られない素晴らしい情感が広がる。それは「趣があるから使い勝手は我慢してネ」という、伝統工芸独特の不文律から見事に解放していると思う。

恐らく市場調査とか実施すれば「曲げわっぱ」の「ぐいのみ」とか「おひつ」が欲しいという潜在的データを得ることは決してないだろう。

しかし、実際に栗久の製品を目の前にすると、その作りがあまり見事なために思わず全部欲しくなってしまう。欠点を補って解決し、素材の持つ優れた質感だけが強調された素晴らしい商品だ。そこには日頃満たされなかった美しく、豊かな生活感が広がっている。日本は本当に素晴らしい。栗久さん、ありがとう!

※写真解説(1)

「ぐいのみ」杉の柾目の美しさが強調され、日本人の心に訴える傑作。ソ57×h45

※写真−(2)

「ぐいのみ」と「ビアカップ」の大と小。

大ソ83×h102 小ソ62×h98

※写真-(3)

「ぐいのみ」の内側は杉の木地のままで、香りが素晴らしい。

有限会社栗久

秋田県大館市字中町38〒017-0843

電話0186-42-0514

http://www.kurikyu.jp/

NewProductdesign-11

プロダクトデザインの新潮流

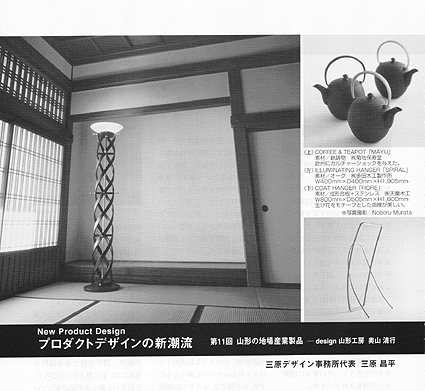

山形工房 奥山清行

●デザイナーを探せ!

経済産業省が推進しているプロジェクトの一つに「JAPANブランド育成支援事業」というものがある。詳細は中小企業庁のサイトに掲載されているので興味がある方はご一読されたら良いと思う。

筆者はこの事業について、予算が極端に低すぎること、結果的に参加しているデザイナーはほぼポランティアに近く、名前が公表されることも少ないこと、そして事業目的自体に疑問が多いことから、とても賛同出来ない心境にある。

一番の疑問は、200も300もプロジェクトがあって、対応出来るデザイナーがその数だけ存在するか、ということである。デザイナーは全て有能であるとは限らない。まず、「デザイナーは簡単に見つからない」ことを理解しなければならない。求めているデザイナー像を明確にし、そのためにどのような役割分担をするべきかを発見することが先である。意外と行政も企業も、ここを見落としている。

●新しい時代の地場産業デザイン

「あんた、結局何屋さんやね?」。25年以上前、地方の地場産業を訪ねると必ず受けた質問である。特に長い間「手作り品」と「デザイン」を結び付けて考えられなかったため、他の産業に比べると新しさや、形のモダンさでは大きく立ち遅れていたことは事実である。だから、そこに積極的にスポットを当てて、産業としての振興と、それによる輸出奨励とをセットで行政化することは、昔と比べると確かに隔絶の感がある。しかし、これだけの「量」と、それに対する「質」を求めることには、あまりにも大きな無理があり過ぎる。近代産業が10年程度要したと仮定すれば、それの数倍の時間的なスパンで考えないと、とても無理なのである。夏休みの宿題のように考えてはならない。

●自然体が光る山形工房

そうした中でも最も話題を振りまいているのが「山形工房」である。特にデザインを主導している奥山清行氏は、この件も含めて短期間にアッという間に日本で、そして世界から注目される工業デザイナーとしても脚光を浴びている。すごい勢いである。

事の発端は山形市の前市長が、山形らしい街灯を地元の地場産業である「鋳物を使って作ってはどうか」と提案して来たことだったという。山形工房の中心的な存在の一社である菊地保寿堂の菊地社長がキラリと閃いて、氏の小学校時代からの友人だった奥山氏に相談を持ちかけ、この川の流れは始まった。

当時、奥山氏はアメリカのアートセンタースクール・オブ・カレッジの教壇に立っており、地元企業を説得するには十分の肩書きだった。そして、イタリアのスポーツカーの名門、フェラーリや世界中の自動車メーカーのデザインを手掛けることで知られるピニンファリーナ社のデザインディレクターを務めていたから、それだけで人は集まるし、地元企業は寄って来る。山形工房の母体となった「カロッツェリア山形」が一気に結成された。2003年である。

多くの企業が名乗りを上げた中で、世界的に有名な製品を数多く送りだしている地元企業、天童木工、そして同じように技術水準の高い多田木工などが参画したことがリアリティを一層盛り上げる効果を発揮している。

さて、これ以上の細かい解説は省略するとして、動き出してから4年未満、山形工房の成果についてどう評価するかである。

まず、家具を中心として、デザインが新しい形に満ち溢れている。山形のローカルさは、どこにも感じられず、まさにカロッツェリアの精神そのものが具現化されている。そして、大胆だけでなく、形の仕上がりが美しいので、その斬新さを容易に受け入れてしまう力強さがある。「フェラーリのデザイナー」に頼んだことの満足感が広がる内容だ。

もう一つ称賛したいものに山形工房のパンフレットがある。見やすく、まとまりがある上に、掲載されている個々のテーマ写真が実に素晴らしい。それはスタジオで撮影されたものでなく、山形県が誇る自然や伝統的な建築空間を背景に撮影されている。世界中のどこでも写せない、山形ならではの美しさが十分に表現されている。これだけでも拍手喝采に値するし、地元企業の大きな影響を放っているはずである。何度見ても飽きない写真だ。

売れたの、売れないのと目先のことを考えず、あくまで純粋に、山形のもの作りの原点を掘り起こし続けるプロジェクトであることを心から期待したい。山形は値千金のデザイナーに出会えていることが、何より幸運である。そして、このプロジェクトを、支えている人達抜きで語れないことも全国の関係者は学び取る必要がある。

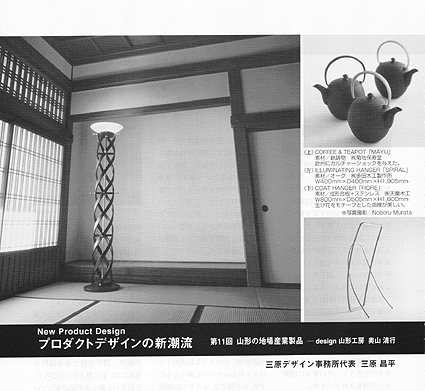

Photo -Noboru Murata

※写真解説(1)ILLUMINATING HANGER「SPIRAL」

素材−オーク w400×d400×h1905

(株)多田木工製作所 素晴らしいテーマ写真だ!

※写真−(2)COFFEE & TEAPOT「MAYU」

素材−鉄鋳物 (株)菊地保寿堂 欧州にカルチャーショックを与えた。

※写真-(3)COAT HANGER「FIORE」

素材−成形合板+ステンレス w800×d505×h1600 (株)天童木工 生け花をモチーフとした曲線が美しい。

NewProductdesign-16

プロダクトデザインの新潮流

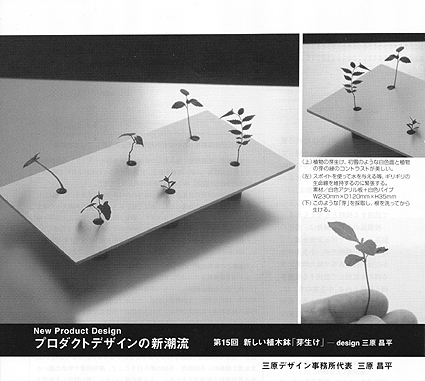

植物の芽生け デザイン三原昌平

●リサイクル時代のデザイン発想

時代は大きく変わり、単に新しいもの作れば良いという発想から地球環境保護、資源保護の発想を第一義的に考えなければならない時代に入った。すなわち、現在、人類が営んでいる生活スタイルを維持するための「サスティナブル」(持続可能)という新しい尺度である。たとえそれが経済効率的に敵った方法であっても、その方法を継続すれば数十年にして破綻してしまうような場合、それを回避しなければならない、そんな時代なのだ。

現在、様々なゴミ問題等に対する意識改革も大きく前進し、リサイクルやリユースと言った社会的な認識が飛躍的に高まりを見せている。今回取り上げるのは、(筆者の考案したデザインであるが、)その思いもよらない「材料のリサイクル」デザイン事例でもあり、同時に地球の生命の尊さを考える上でも斬新なモデルとなっている。

また、生産には色々な方法があり、一つの目標に到達するには様々な方法があることを、経験を通して改めて知ることとなった例でもある。一元的にもの作りを捉えてはならないことを、その過程で偶然にも会得出来た、思いもよらなかった成果だった。

●テーマは新しい植木鉢

私は新しい植木鉢を企画していた。それは一般的な園芸屋で売っているような植木鉢でなく、道端や公園の片隅にヒッソリと根を下ろしはじめたばかりの草花や樹木の「芽」美しさに着目したものだった。

指先で摘むことが困難なほど小さいので、まず、扱いとしてはピンセットと虫メガネを使って丹念に根の部分を痛めないように採取することから始める。コンクリートのすき間とか、U字溝の脇、公園の砂場の端など、注意深く観察すれば何処でも入手することが出来る。お店で購入する必要がないものだ。

これらの「芽」達を注意深く観察すると本当に美しく、感動的ですらある。生命が誕生し、それらが成長する一瞬の姿、形の素晴らしさ。最初は何物であるのか分からない神秘性。数ヶ月経ってもほとんど形を変えず、ゆっくりと成長する芽があるかと思うと、数日にして豹変する芽もあり、大きな意外性が隠されていることも楽しさを誘い出す。

さて、この「芽」は無料で入手(採取)出来るが、その素晴らしさを引き立たせる(デザイン)装置が要る。世の中に花瓶や植木鉢があるのと同じように、、。私はそのことを思案するようになった。

●廃材を利用したデザイン

その装置をあるデザイナー自らが商品を作り展示販売する企画展で発表することにした。

当然、予算が少ないので生産方法が限られる。少量生産に向いている鋳物とか、手作りガラスも検討したが質感が合わない。プラスチックの射出成形は数千個のオーダーでないと採算がとれない。木製や漆塗りはいかにも手作り感覚になってしまうので最初から対象外だった。

そこで、アクリルの板を加工して四角の箱を考案し、加工業者に製作を依頼するために出向いた。接着加工だ。これだったら数個から百個程度まで自由に対応してもらえる。ところが、その工場に到着すると入り口の横にアクリルの板材が整然と積まれているではないか。聞くと、それはある注文による加工の板取から余った端材だと言う。何と格安に分けてもらえることも知った。!

私は早速、原案を破棄し、どのような廃材があるのか教えてもらい、それらを実測して帰った。デザインのやり直した。

まず、サンプルを一枚預かって見て、改めてアクリル板独特の美しさを再発見した。廃材とはいっても、板が傷付かないように養生を施した紙が貼ってある。それを剥がすと、成型品では得られない、美しくフラットな面が現れる。何人にも触れられていないピュアな質感。これが植物の芽の持つ神秘的で犯しがたい尊さを表現するのにピッタリだと思った。

その板面に小さな穴を開け、生命が宿るギリギリの条件を与える装置としての植木鉢にすることに決めた。鉢の部分は、廃材ではなく、同じ加工がしやすいアクリルパイプをカットして接着し、同時にそれが足にもなるデザイン。勿論、安価に完成した。

こうして、基本デザインを練り上げ、実際に植物の芽の生命が宿るかどうかの実験を経て、写真のような最終形が誕生した。色々試して見て、草花の類よりは木の芽を生ける方が長くこの景観を楽しめることが分かった。また、育成維持には相当な根気も要するので一般的な商品には不向きかもしれない。また、その廃材がいつも入手出来ないという欠点もある。しかし、廃材を使って地球環境を高らかに訴える道具のデザインが出来たことに満足している。

サイズ=230w×120d×35hmm

素材=白色アクリル板+白色パイプ

※2003年(現在は販売していません)

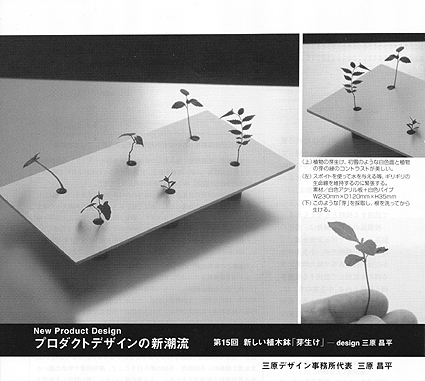

※写真解説

(1)初雪のような白色面と植物の芽の緑のコントラストが美しい。

(2)スポイトを使って水を与える等、ギリギリの生命線を維持するのに緊張する。

(3)このような「芽」を採取し、根を洗ってから生ける。

NewProductdesign-17

プロダクトデザインの新潮流

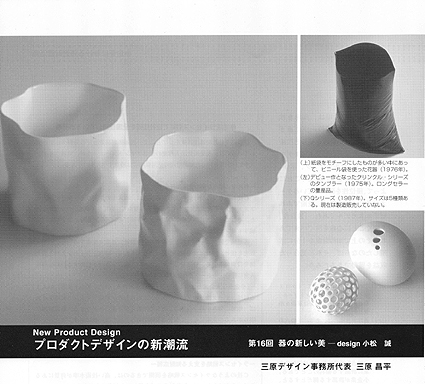

COMの仕事 デザイン小松誠

新しいものとは?

「僕の前に道はない、僕の後ろに道は出来る」。詩人、高村光太郎の「道程」の有名な一節だ。

デザイナーは新しいものを作り出す仕事だが、実際、本当に新しいものはそう簡単には作れない。だって「新しいものって何?」と問われたら、多くの人が答えに窮してしまうはずだし、世の中にも「新しいもの」という尺度が具体的に存在している訳ではない。が、ただ一つ、「新しいもの」は「新しい境地」とか「新しい概念(哲学)」が必要だということだけは確かだと思う。そこをまず切り開いた人だけが新しいデザインが可能なのである。順番としては、そういうことになる。

そして新しい美

「新しいもの」であっても、今度はデザインに「美」が備わっているかどうかの関門が待ち受けている。見たこともない「新しいもの」が出来たとしても、それは直ぐ「美しいもの」には直結している訳ではない。新しいけれど「醜い」ものを社会は受け入れない。新しい製法や素材の組み合わせ、考え方と同時にこの難問と格闘することこそ、デザイナーの使命であり醍醐味なのである。

しかし、繰り返すが、意外にも新しいものを作り出すことは大きなプレッシャーを伴う。それは、多くの人々は(デザイナーも含め)既成の価値や美に満足してしまっていて、新しい価値観や美に対して拒否反応を示すからだ。新しいデザインと美は、こうした圧力を跳ね除けるだけの魅力が備わっていなければならない。本当にこのことを達成して来たデザイナーは本当に一握りの人達に過ぎないのだ。

力量ある「楽しいデザイン」

少々前置きが長くなったが、デザイナー小松誠がこれらのことに真正面から挑戦して来たことに、意あるデザイナーは心から尊敬している。間違いなく、氏は新しい道を切り開いている。

デビュー作となった「クリンクメル」。簡単に言えば皺(しわ)だらけの器である。その皴を英訳(crinkle)したものを、そのまま商品名とした衝撃的なものだった。長い歴史を培って来た陶磁器の世界にあって、従来の価値観とは全く逆のおもしろさ、美しさを打ち出したこのシリーズは幸運にもアッと言う間に1970年代後半を駆け抜けた。

その実現の鍵となった「鋳込み成形」について、氏は次のようにホームページで述べている。「この製法は轆轤(ロクロ)成形では出来ない不定形な物を石膏型によって可能になるもので、なんとか造形表現のために生かしてみようと思っていた」。それと、「石膏が様々な素材が持つテクスチュア(質感)をそのまま写し取る面白さがある」ことに着目、紙袋やビニール袋をそのまま原型に取り込んで食器等として完成させた。何も特別なことではない、鋳込み成形の特色と、石膏の持つ特徴を見事に「新しい美」へ融合、開花させた傑作だった。

この後も同シリーズと同じ1975年に発表した「練り込みグラス」や、1980年のガラスのクリンクル・シリーズ、ステムグラスを部品としてバラバラに分解したような「カップキット」シリーズ、ドアハンドルに多様な質感とポップなテイストを移植した「素遊子」と「スピン」シリーズ、そして「角」シリーズ(1991年)、「枯木シリーズ」(1992年)と大胆なデザインを次々発表、新しい概念の道を確固たるものしている。

ここで注目しておきたいのは、これらの革新的で、遊びの要素を取り入れたデザインは、分類上はモダンデザインの枠内にシッカリと収まっているということである。それが証拠に、クリンクルを発表した前年には「クル(灰皿)」を、そしてクリンクルを発表した同年に卓上調味料セットである「SQセット」シリーズという、極めて端正なモダニズムデザインを完成させている。その基本の上に立った「楽しいデザイン」。浮ついた方向へ流れやすい形をデザインの力で品格と格調の高さを与えたことは流石というしかない。

さて、次々に新しいデザインを誕生させ、新境地を切り開いた小松誠は、もう一つ、デザイナーとしての活動自体の分類して見せている部分にも注目したい。ホームページを見ても項目から「デザイン」(量産品)、「クラフト」(小ロット)、そして「ニュー(recent)シリーズ」に分けられ、生産とデザインの関係に線引きがなされている。特に、最後の後者については非常に手が込んだ作業を要求する、非常に作品性の高い造形を披露している。まさにデザイナーとしての活動のお手本であると同時に、この部分について産業界はどのように見つめているか、興味は尽きない。※COMは同氏の工房ブランド。

小松 誠

埼玉県行田市野500-2〒361-0026

E-mail:mkt.komatsu@hello.email.ne.jp

HomePage:http://www.makoto-komatsu.com

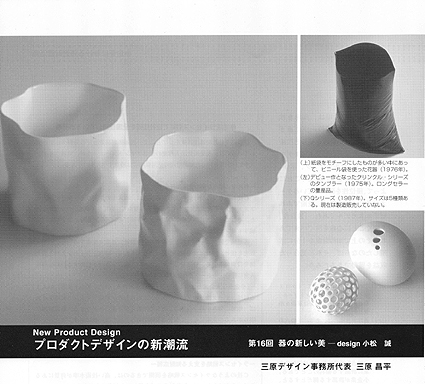

※写真解説

(1)Qシリーズ。サイズは5種類あり、価格は〜1万円。現在は製造販売していない。1987年。

(2)デビュー作となったクリンクル・シリーズのタンブラー。ロングセラーの量産品。1975年。

(3)他が紙袋をモチーフにしたものが多い中にあって、ビニール袋を使った花器。1976年。ホームページにはレアー感溢れるデザインがズラリ。

NewProductdesign-19

プロダクトデザインの新潮流

新型マツダ・デミオ 社内デザイン(前田育男)

大胆なモデルチェンジ

マツダの重要車種「デミオ」が大胆にモデルチェンジされ、注目の受注台数は1ヶ月で1万5千台に達し、その大胆なデザインは大いに評価されたことになる。関係者はホッとしていることだろう。

クルマにおけるデザインの重要性については今更言うまでもない。世界の自動車メーカー各社はデザインにしのぎを削っている。デザイン情報やデザインについての発注、受注の関係ももはや国境無き状態である。カー・デザインはクルマという商品において最重要課題の一つなのである。

しかし、時代の要請は刻々と変化しており、クルマに求められている性能や内容をどのようなデザインで完成させるか、その判断力が大いに重要になる。中でも競争の激しい大衆車については世界的な視野で市場トレンド分析が無視出来ない上に、他社にない独創性も盛り込まなければならない。あらゆる商品の中で最大の開発費を要するだけに安易さが許されない厳しい世界なのである。

デミオの歴史

マツダの販売多チャンネル政策が裏目に出て、経営危機さえ囁かれれた1996年に初代デミオが誕生している。80年代前半に一世を風靡した「赤いファミリア」のようなカッコ良さが期待されていたが、そのスタイルはセダンのトランク部を乱暴にぶった切ったような素っ気無いもの。「もうダメだ」と思われたが、分からないもので、その潔い合理的な考え方がかえって評価され、マツダの経営を支えるほどの大ヒットとなった。

たった全長3.8メートルを有効に使い、家族4人とそれなりの荷物が積め、場合によっては荷室を拡大したワゴンにもなる。価格も安いし小さいので女性にも運転が楽。セカンドカーとしての市場も獲得し、チープな面がことごとく良い方向で解釈され、上辺だけのカッコ良さにこだわっていた過去の開発を大いに反省させた。当然2代目も、そのコンセプトを継承し、やや大きくなったものの、時代の流れに合わせて丸みのある少しふっくらしたスタイルで、これまた成功したモデルとなった。

3代目も当然、2代目までの伝統の延長戦上にあるものとばかり思っていたら、これが全く違っていて、市場は大いに驚いた。

激しい賛否両論

「スタイリッシュ!」、多くの人が新型デミオを見た最初の感想ではないだろうか。

先代までのズングリした塊感のあるスタイルをあっさりと捨て、全ての部分をシャープな形にした。今にも走り出しそうなイメージである。これまでのデミオのイメージはどこにもなく、「これがデミオか!?」というほど豹変した。正直、変わらなかったのは「デミオ」という商品名だけ、という印象だった。

しかし、中身を良く見ると全体に小さくなり、特に全高を50mmも下げ、車両重量も100kg軽量化、1トンを切ることによって燃費も向上している。つまり、ことごとく女性ユーザーをターゲットとした割り切りが随所に見られ、あのスタイリングもその一環だった訳だ。あちらこちらに目を向けすぎて中途半端なクルマになってしまうより、狙った市場を明快に定めて割り切った商品開発をすることの方が大切だ。発売して直ぐの反応の良さはそれを端的に表していると言えるだろう。

が、一方で今までのデミオの考え方を「評価していた層」には大いに落胆させてしまったことも事実のようで、ネットでの新型デミオに対する議論を読んでいると、かなり激しい批判が繰り広げられている。いたずらに「カッコ良さ」を求めない、合理的で質実剛健さこそがデミオの持ち味だったとする持論の持ち主達には納得がいかないのだろう。それはそれで良く分かる。

しかし、筆者は(経営危機から立ち直り、今や親分格に当たるフォード社が最も期待する傘下企業にまで戦力が回復し、その上で)自動車メーカーとして「SONY」に匹敵するデザイン性の高さを目標として掲げていたことが、この新型デミオで達成されつつあるのではないかと実感している。血の出るような苦労の末に完成させた有名なマツダ・ロータリーエンジンの開発以来、同社は山あり谷ありの波乱万丈の連続だった。それでも、いかなる環境下でも目標を失わず邁進し、ついにその理想の頂(いただき)が見えて来た。それをこのデミオ見る思いがする。

クルマが昔のように売れなくなり、中でもミニバン以外は10年来、販売が低迷している。しかし、私達はクルマについての夢を失った訳ではなく、もっと新しく、従来にない感覚を期待している。デミオはそのことも実証しているのではなかろうか。

※写真解説

(1)新型デミオ。リアスタイルはライバル達を圧倒する美しさ。

(2)成形のプレスが難しいデザインに挑戦した点も評価出来る

(3)真後ろから見たスタイルはスポーツカーのようだ。

マツダ(株)

http://www.mazda.co.jp

デミオ

http://www.demio.mazda.co.jp

NewProductdesign-20

プロダクトデザインの新潮流

アップルのiPhone

アップルドリーム再び

ここ数年、噂になっては消えていたアップル初の携帯電話、iPhoneがついに発売になった。クールなアメリカ人を徹夜で並ばせて買わせるほど、その性能はやはり驚くべきもので、我が国のおける携帯電話機という概念の範疇には収まっていない。それは真の意味での近未来的な情報端末だった。

同社はアップルコンピュータとして、世界で初めてパーソナルコンピュータを開発、発売したのが1976年。その後、80年代中盤には「Easy

to Use」をテーマとした通称MAC(Macintosh)を世に送り出し、今日におけるパソコンの基礎を築き、典型的なアメリカンドリームとしてのサクセス・ストーリーはあまりにも有名だ。

一時期、同社を離れていた創業者の一人、スティーブ・ジョブズが復帰してから、再び話題を集めたiMacに続いて2001年に発売したiPodは革命的なデジタル音楽プレーヤーとして、根本的に世界中の音楽の楽しみ方を変えてしまった。カセットテープは勿論のこと、MDという期待のメディアさえも時代の端に追いやってしまったのだから、iPodのインパクトの凄まじさは想像を絶していた。

革新の連続の中に

アップルの歴史は革命的な商品を創作し続ける歴史でもあったが、同時に見逃せないのは、その商品デザインである。創業当時にこそ、その余裕が見られなかったが、早くも創設早々に常識を覆すようなアップルマーク(当時は虹色に色分けされていた)を作り上げている。社名もさることながら、このマークの独創性に、その後のアップルの躍進のオリジンを見る思いがするのは筆者だけではないと思う。

専門知識がない素人でも使える初めてのパソコンとしてMACの功績は大きいが、本体のデザインは勿論、ユーザーインターフェイスや説明書も含め、その総合的なデザインの素晴らしさは、現在においても、お手本であり続けているのだからスゴイ!の一言だ。また、その直後に展開されたMAC

IIを土台とするデザインシリーズは、創業して、たった10年にして世界の工業デザインのトップに躍り出たものとしても歴史的な評価を得ている。企業業績としての評価もさることながら、高い文化性の理解と創造の上に具現化した一連のデザインは称賛に値しよう。

アップルから何を学ぶか

iPhoneのデザインコンセプトは「デザインしたように見えないこと」だったという。確かに情報端末として、ビジュアルインターフェイスを邪魔するものを徹底的に除外すると、シンプルで角が丸く、傷付きにくい「平凡な形」になるだろう。しかし、このデザインが平凡だなんて思う人は誰もいないはずで、そこには、作為的に立派に見せようとか、高価に見せようとする魂胆はどこにも見られない潔さがある。特にこのことはiPodが発売された2001年から徹しているアップルの不文律の観さえある。「デザインとは本質を極める手段である」と説いているように、その信念の強さがグイグイと伝わって来る高貴なデザインだ。

極端に言えば世界のGDPの半分を占め、富の半分を享受し、物質的にも世界の半分を浪費しているアメリカは商業主義のメッカである。売れれば良く、儲かることが至上であるがために、実に低俗的なものを作り、商品として市場に送りだし、商業的な尺度で一喜一憂する風土であり国家であることを忘れてはならない。人口は世界の5%程度なのに、世界中に通俗的なグローバリゼーションをばらまいている。そのことを直視しようとせず、昔、通用した価値観で自動車を作り続け、ついに3大メーカーという概念が崩壊したのは、まさにその要因である。そこに半世紀の時間があったことは、むしろアメリカ人は幸運に思うべきなのだ。そして、こうした国、アメリカにアップルが誕生し、躍進していることに何より驚き、良識派の人達は感嘆の声を上げているはずである。

携帯電話にiPodやネット端末機能などをセットしたiPhoneは単純にそれぞれ分類された使い方が出来るという以上に、新しいコンピュータ像やネット端末も含めて、まだ言葉が与えられてない何か、とてつもない可能性を秘めているように感じられる。結局、iPodが日本製の極端に小さいHD(ハードディスク)が開発されて初めて実現したように、今度は逆にiPhoeが潜在的に求めているハードの開発も期待されよう。古い表現だが、ハードとソフトの切磋琢磨した関係に拍車が掛かりそうで、この部分にも期待が高まることになろう。

※写真解説

(1)AppleのiPhone。残念ながら現在、日本での発売予定はない。サイズ61w×11.6d×115h 重量135g

(2)タッチ式インターフェイス。MAC OSX搭載。iPodやカメラ機能、ネット端末が網羅。

(3)今まで見たことのない道具、機器という印象が濃い。日本から見ると未来の世界である。

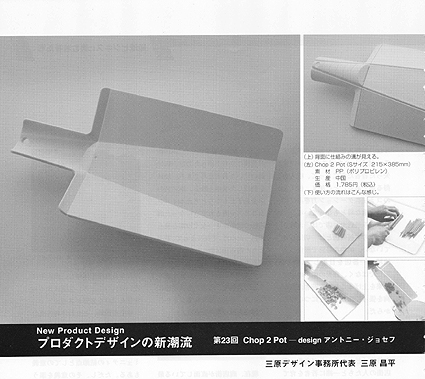

NewProductdesign-23

プロダクトデザインの新潮流

Chop2pot デザイン−マーク・サンダース

イギリスのデザイン

近代デザインの口火を切って落としたとされるロンドン万博のクリスタル・バレス(1851年)、クルマの考え方を根本的に変えたミニ(1959年)、ゴミパックを不要なものとした掃除機ダイソン(1993年)など、イギリスのデザインは歴史を刻んだ革命的なものが多い。

しかし、戦後の歴史は日本のそれとは正反対に「黄昏の経済」という英国病に陥っていて、例えばミニは世界中のメーカーに影響を与えたものの、ついにミニ自身も含めて、まともな自動車メーカーが一社もなくなってしまったことが英国の産業を端的に物語っている。

この流れにストップをかけるべく、登場したのが保守党のサッチャー女史で、初めての女性首相に就任すると次々に大胆な改革に打って出た。その中の一つにデザイン立国とも言えるデザイン重視政策が上げられ、SFD(Support

for Design)というデザイン活用補助金支給制度がスタート(1982年)。これが終わると次に新たなデザイン振興計画(1988年)を打ち出している。この流れは労働党のブレア政権(1997年)になっても続き、21世紀の最も中枢的な産業は知識創造型産業と位置付け、そうした分野における優遇策として減税処置まで実施され、今日に至っている。

ジョゼフジョゼフ社

こうした英国のデザイン重視政策の結果、まずデザイナーが人口1万人当たり日本の14人に対して24人の規模となり、市場規模もGDP当たり日本の0.5%に対して2.8%と巨大に発展、その総額は約1兆円を軽く突破している。ロンドンの地下鉄の初乗り運賃が千円近いというレートの問題を差し引いても国家や社会、そして産業界における認識の違いが浮き彫りになっていると言えるだろう。

今回取り上げているジョゼフジョゼフ社は、そうした英国の背景を色濃く感じさせる格好の素材である。

創業は2002年と思いっきり若い会社で、これまた若いアントニー・ジョセフとリチャード・ジョセフという双児の兄弟が運営するので社名はジョゼフジョゼフ。二卵性双児のせいか顔だちもキャラクターも違うようで、兄のアントニーが経営を、弟のリチャードがデザインを担当しているらしい。しかし、この俎板は折り畳み自転車のデザインでも有名なマーク・サンダースのデザインであり、プロトタイプ「Folding

Cutting Board」を同社が商品化し、Chop2potの商品名を与えたものだ。

他の商品としてガラス製のカーターボードや時計など、父親の自動車用窓ガラス製造会社の技術を活かしながら、デザイン立国を象徴するような明るくカラフルな商品は日本の若者にも人気で、一部商品に品切れが続出しているほどである。ガラス製を自国でまかない、Chop2potのようなプラスチック製品を中国で製造するなど、創業して5年余りの企業にして立派な国際化が計られている点など、経営的にも抜け目がない。

常識を撃ち破った機能

まず、誰もが俎板が折れ曲がると考えなかったところに、この商品さの非凡さがある。しかし、実際、そのことによって得られる効用は今までの道具の使い方の常識も覆すもので、家庭の主婦から料理教室の先生までビックリさせたことと思う。

さらに、一般にプラスチックー俎板がPE(ポリエチレン)を素材としているのに対し、これはPP(ポリプロピレン)が使われている。PPには同じ板厚面に溝を成形すると、その溝がヒンジになる特性があり、この商品はそれを上手に活用していることになり、実際1万回の折り曲げテストにも耐えたという結果が残されている。

実際に使って見ると普通の俎板よりは薄肉なので、やや頼りない感じがする以外は不便なことは何もない。切る時は完全にフラットになるし、切り刻んだ後に握るグリップも持ちやすいし、折り曲げるための力もまったく軽快である。立てることも可能だし、使わない時はフックに掛けられるようになっている。溝は裏側に切ってあるので、洗浄にも問題ない。サイズもSで十分で、野菜、肉、魚と使い分けすめために数枚用意するのも良いかもしれない。また、「お一人様世代」やアウトドアにも向いている商品なので、その汎用性の高さから、本当の意味での雑貨性が高い商品と言えるだろう。

俎板で切り刻んだ「後のことを考えたデザイン」は同じく英国産の傑作として、これまた世界中のビジネスマンから絶大な支持を得たシステム手帳に合い通じるものがある。そのものの機能だけで思考を停止せず、その前後に考えを波及させることの大切さを教えてくれている訳だ。地味ながら、英国復活のシンボル的なデザインかもしれない。

輸入総代理店

(有) マキノトレーディング

神奈川県相模原市淵野辺3-9-17 2F

電話042-769-2802

JosephJoseph

http://www.josephjoseph.com/

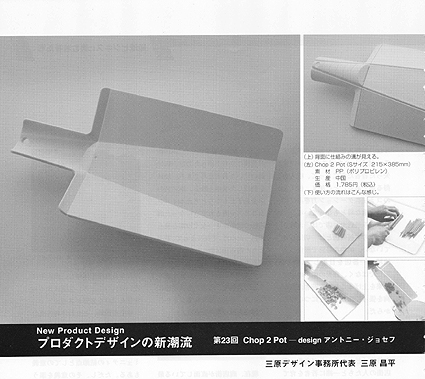

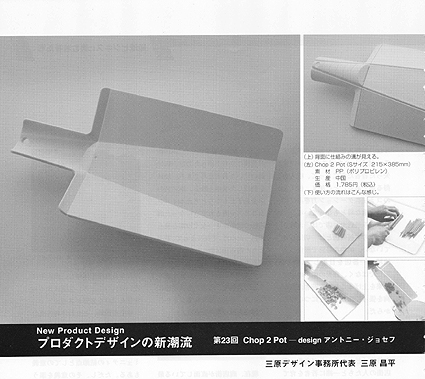

写真−1

Sサイズ215x385mm

素材ポリプロピレン

耐熱温度 110度

生産 中国

販売価格¥1,785(税込)

写真−2

背面

写真−3

使い方の流れ。

NewProductdesign-22

プロダクトデザインの新潮流

BIMOTA デザインJosephJoseph

オートバイの世界

「何て大胆なデザインなんだろう!オートバイにこんなアイデアがあったなんて!」。筆者が初めてBIMOTA(TESI2D)を見た感想だった。

日本の経済成長を牽引役の一つだったオートバイ産業。原付き自転車が有名なスーパーカブに変身したような劇的時代を経て、70年代には成熟期を迎え、80年代初頭のホンダとヤマハによる激しいシェア競争(通称YH戦争)が終息すると同時に静かに安定期を迎え、現在に至っている。カメラと並んで日本のお家芸と錯角している人も多いが、もはや中国は日本の10倍以上の生産台数を誇り、世界のシェアの半分を占めている。日本は10%未満を担っているに過ぎない。

たしかに、性能は一定のレベルに達し、エンジン出力競争よりもトランスミッションや新たな利便性や快適性に課題が移行している事実がある。こうなると今度は機械としてのテイスト(味)やフィールという文化的な価値が高まることになる。一時、苦境に立たされたアメリカのハーレーダビットソンの復活はまさにこの部分によるところが大きく、同社の伝統的なオートバイに対する哲学は日本のメーカーにとっても犯し難い神聖な領域なのである。

オートバイに求めるもの

過度の高性能やダウンサイジングの技術に長けていた日本の産業が次に何を目標とすべきなのか。筆者はオートバイの在り方に大きなヒントが隠されているように思えてならない。

今日の国産オートバイの全車種を見てみると、そこにあるのは過去の名車を模したものや、明らかにハーレーダビットソンを意識したような外観のものが多いことに驚かされる。しかし、最も多数を占めるのは少年雑誌のマンガに登場するような劇画調タッチのものである。つまり、どれも売れそうな商品に直結したデザインに終始していて、近未来を暗示させる挑戦的、革新的デザインは陰を潜めている。成長産業でなくなっているので、リスク回避型の商品開発になっているのか、

BIMOTAの衝撃

BIMOTA。ビアンキ(Bianchi)、モーリ(Morri)、タンブリーニ(MTamburini)の3人よって、1966年にイタリアのリミニにて設立される。会社名は、3人の名前(姓)の名前の最初の2文字ずつを組み合わせたもの(BI-MO-TA)とした。

最初は空調設備会社だったが、タンブリーニの熱狂的なオートバイ好きが講じて70年代前半にフレームビルダーとして地位を着々と築き、ついには日本などのオートバイを購入してエンジンだけを取り外し、オリジナル・ボディに搭載して販売するようになる。この辺り、戦後の貧しい折に、自転車に汎用小型エンジンを搭載して、本格的なオートバイ・メーカーに成長して行った日本のメーカーの立身出世を彷佛させる熱さを感じさせる。

その熱さはついにエンジン単体購入が可能となり、凝ったシャーシーでヒット商品となったSB6で沸騰、世界からイタリアにBIMOTAの存在を知らしめることになる。しかし、これとて生産総数は2000台に満たない少量生産だったため、逆に益々熱狂的なファンを獲得する要因となっていった。

しかし、今回、ここで取り上げるのはSB6ではなくTESIシリーズ。つまりBIMOTA社のアイデンティティとも言えるセンターハブ・ステアリングを持つ非常に特異なモデルである。

実はこの形式に着眼したのは1984年のことで、何とそれから7年も研究を重ねてTESI 1Dとして発売したのが1991年

NewProductdesign-27

プロダクトデザインの新潮流

ガラスの雲 デザイン/制作 吉本由美子

水とガラスのメッセージ

本当に美しい!それも例えようのない美しさ。見た瞬間から筆者はこの作品に目が釘付けになった。

デコボコした長細い形。その中に水らしき液体が入っている透明なガラス。そして、それを支える直方体の金属台、構成はいたってシンプルだ。奇をてらった部分はどこにもなく、私達は昔からこの物体に出会うことを約束させられていたように極く自然に、そして大きな感動を伴って受け入れてしまう。なのに、今まで見たことのない美しさ!1980年の出来事だった。筆者はこの時、はっきりとガラス作家、吉本由美子の名前が脳裏に刻み込まれた。

最初にあるべきデザインの姿

この連載も最終回になった。最後を何で飾るべきか。候補は30点余のデザインが残った。

すっかり既成化されてしまったプロダクトデザイン。工業デザインと呼ばれていた時代から大きく進展したものの、その原点にある意味を忘れてはいないか。モノを作る意味や意義。目的と手段の入れ代わり。単に表層的な学習や認識しかない若きデザイナー達。デザインと聞けば儲ける手段としか捉えられない貧しい発想の企業経営者。歴史を知らないジャーナリズムと断絶しているデザイン・メディア。デザイン行政50年の今日、疑問に感じることは少なくない。課題は解決されていない。

ガラスの雲はプロダクトデザインとは異なる。ガラス作家の吉本は一つのガラス作品としてこれを作っているはずで、プロダクトデザインなど念頭にないだろう。しかし、出来上がったものは立派にプロダクトデザインの要件を満たしており、筆者はだからこそ最終回に相応しいと考えた。

プロダクトデザインとは

「工業製品をデザインすることがプロダクトデザイン」。間違いではないが、本質的な回答としては不十分である。

まず最初に「デザインがあり、それを生産出来るように仕立て、商品として社会に送り出す行為全般を指している」。これが正しい回答でなければならない。安直に生産システムに最初から繋がっていたり、商品として最初から売れることが出口で待ち構えているような考え方は明らかに間違いである。まずデザインがある、という部分が十分に吟味される必要があり、でないと無作為に意味がない商品が社会に氾濫してしまう。企業や生産者、販売側の都合だけでモノが作られてはならないのだ。

ガラスの雲に何らかの機能は存在しない。具体的に役に立つ仕組みや効能も何もない。また、何かの分類に属することもなく、一般的に名称としてはオーナメントとかデコール(装飾)、ということになる。あえて説明すれば「水が入ったガラス器」か。しかし、それだけでは説明したことにならない。

実際に接すると色々な角度からその魅力に引き付けられる。置く場所によって表情を変えるガラスと水の組み合わせ。室内においては饒舌でも寡黙でもない独特な存在感。手の平に乗る小さなサイズながら、壮大な自然や地球の営みまで連想させる力を感じさせる。青空をバックにすれば宙に浮いたような不思議さが、そして満点の星空を前にすれば、そこには小さな宇宙が広がる。

これを作者の一品作品に終わることなく、商品にするためには随分と試行錯誤があったと思う。大きさや水の量、そして製造行程。ここでは専門的な解説を省略するが、だいたいの形にガラスの形を整え、最終的に小さな穴を残し、そこから注射器で水を注いでから、さらに加熱して穴を塞ぐのだという。作品としての神秘性に負けない作り方の繊細さ。その魅力は高まるばかりだ。

未開の世界を切り開き、人々の心を打つある種の到達点に達したものだけが生産することが許される。すでにあるもの、感動を伴わないもの、役に立たないものが溢れてモノ離れが加速している今日、厳格にそう考えるべきではないか。

人自身は無論、人の臓器や血液、そして当然!心は売り買い出来ない。それは、それに換わるものがない、掛替えのないものだからだ。しかし、デザインに心が関係していることを忘れ、平気で低俗的な差別化の手段や付加価値の方便として悪用され続けている。それどころか、学者や専門家がそのことを正当化し、奨励すらしていることに大きな違和感を覚えるのは筆者だけか、、。

吉本由美子の他の一連のガラス作品も実に素晴らしい。個性があり、独創的でシッカリとした哲学を感じさせる。その一つが商品として私達は手にすることが出来るだ。そこにあるプロダクトの原点を見つめながら連載の筆を置けることに感謝したい。

写真−1背景によって表情を変える透明の世界。

写真−2ガラスのふっくらした形に水が閉じ込められている。

写真−3本体のガラスと金属の台。

|