「代々木屋内競技場」

|

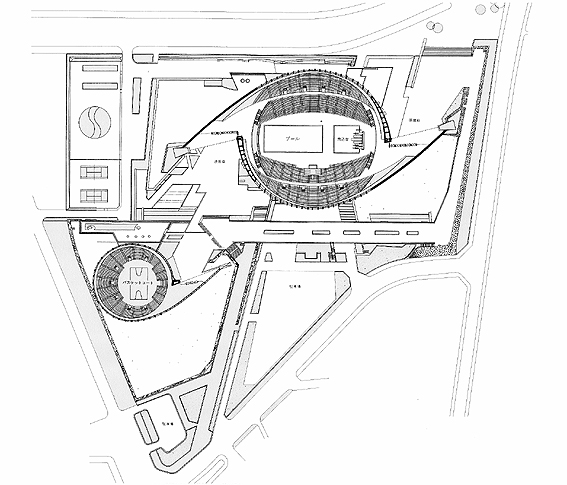

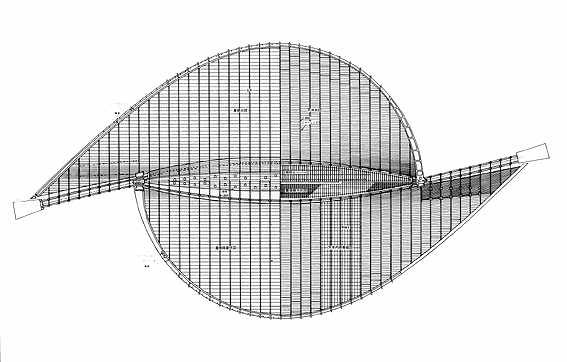

代々木国立屋内総合競技場 設計期間1961年12月1962年12月 工事期間1963年3月- 1964年9月 設計−丹下健三 構造−坪井善勝 家具−剣持 勇 壁画−岡本太郎 1964年の東京オリンピックのために建てられた屋内競技場。建築家、丹下健三の代表作品としてあげる人が多い傑作。 コンピュータがない時代に、この複雑怪奇な建築デザインを試みた勇気。 さらに、敷地は進駐軍のハイツがあり、なかなか返還の合意に至らず、着工はオリンピック開催の一年半前というタイトな ものだった。 それでも、吊り構造という丹下自身が未経験な工法にあえて挑み、リスク回避型の設計をしなかった。恐るべき勇気である。 写真映りが悪く、この建築の素晴らしさは実際に接して、なおかつ周回しながら外部から内部に入ったり出たりしないと全 容が理解出来ないし、その素晴らしさも体感出来ない。 観客席側から柱がないことによる見晴しの良さが主題だったと想像出来るが、全体の計画においても空間全体と捉え方が見 事で、建築だけでなく、あの一帯の空気全体を支配している独特な雰囲気を作り出すことに成功している。大小2つの建物 を取り囲む石垣やクロスした通路。それは吊り構造を支えるコンクリートの造形と重なりあって、世界の何処にもない美学 を醸し、新規性が極めて高いことが特徴となっている。 この建築の素晴らしさは斬新な構造を活かした見事な造形にある。無駄なものは一切なく、「裏表」もない連続した空間。 慣れない建物としての物体を完成度高く仕上げ、目的であるスポーツ観戦やイベント開催の機能としても完璧で、古い言い 方になるが日本の戦後復興を象徴する英知とデザイン性の高さをアピールしている。 半世紀以上も経過したが、一切の陳腐化が見られない戦後の日本を象徴する存在ではないだろうか。 ※東京五輪はグラフィックデザインの亀倉勇策、音楽の古関裕而、映画の市川崑、そして建築の丹下健三と揃い踏みとなっ て世界にアピール出来たことは奇跡のようなものだったと言えよう。 |

2019 Syohei mihara design studio.All right reserved.

現在の姿については懸念がある。丹下事務所は継続して運営されているが監視は出来ているのだろうか。

まず、完成した当時と比べると敷地内に「異物」とも言える建造物が入り込んで環境美を破壊している。色々と追加

機能が加わったことになるやむを得ない事態かもしれないが、世界的に有名な建築に対して、余りにも無神経である。

ここで行われるイペントのサインや業者の使い方も粗雑な印象を与え、この建築に対するリスペクトが感じられない。

ここらで一度立ち止まり、反省も含めて見直してはどうだろう。時代遅れになった周辺の外灯のデザインや諸々の搬

入方法やトータルのビジュアルなど、まだまだこの貴重な建築デザインを磨き上げる余地は残っていると思う。

現在の姿については懸念がある。丹下事務所は継続して運営されているが監視は出来ているのだろうか。

まず、完成した当時と比べると敷地内に「異物」とも言える建造物が入り込んで環境美を破壊している。色々と追加

機能が加わったことになるやむを得ない事態かもしれないが、世界的に有名な建築に対して、余りにも無神経である。

ここで行われるイペントのサインや業者の使い方も粗雑な印象を与え、この建築に対するリスペクトが感じられない。

ここらで一度立ち止まり、反省も含めて見直してはどうだろう。時代遅れになった周辺の外灯のデザインや諸々の搬

入方法やトータルのビジュアルなど、まだまだこの貴重な建築デザインを磨き上げる余地は残っていると思う。