|

連載・プロダクツデザインの思想

●はじめに

プロダクツデザインとは生産に関わるデザインを指す。従ってこの中にはインダストリアルデザインも生産的なクラフトデザインも入る訳で、これからいえばテキスタイルやファションもこの範疇にあるが、一般には工業製品と呼ばれる範囲のデザインを言う。

また、この範囲をインダストリアルデザインと呼ぶか、プロダクツデザインと言うのかよく議論される。しかし、この答えは比較的簡単でプロダクツデザインの中の一部にインダストリアルデザインという概念が含まれているという事になる。合理的なマシンメイドを方法とする一方の極がインダストリアルデザインであるとすれば、ハンドメイドの手作りを生産方法とするクラフトデザインはその反対側の極である。こうした両極に入るものを称してプロダクトデザインと言っている。

もっと簡単にモノを作るためのデザイン、それがプロダクツデザインである、とここでは平易に解釈して話を始めたいが、実際はここにそのモノの流通するという方法が含まれてくる。だから一番単純なプロダクツデザインはモノが仕上がり、それが流通売買されることが前提となっていなければならない。この中に潜んでいる意義や問題こそがプロダクツデザインの最小限の全体像なのである。

この性質からプロダクツデザインに対する評価や論評は単純な売れた・売れなかったという生産・販売の側面にのみに留まりがちであった。ここでは戦後におけるプロダクツデザインがどのような社会背景のもとに、どのような考え方、価値観、思想の上に立脚していたのか、経済が世界で最も発展しているとされている我が国の軌跡の中で捉えながら将来においてどのような展望が予測されるのか考えてみたい。

●1950年代 創世期のパワー

日本に本格的にデザインという言葉が登場するのは昭和25年以降である。敗戦後、とにかく荒れ果てた国土から経済をいかに復興するかが国家の一大命題であった。今では信じられない食料難に代表される極端な物資難は現代の社会価値観を予測するかのように、国民全体に物質枯渇→物質万能主義といった図式の土壌を築いたかのようにも見える。

朝鮮動乱の特需、つまり南朝鮮(韓国)を支援するアメリカが日本を足掛かりに戦場に様々な物資を供給したことが我が国の経済復興に大きい役割を果たすことになる。この戦争、あるいは特種事情のアメリカを相手に外貨を獲得して戦前並の工業力を身に付けると加工貿易(原材料を輸入し、加工、製品として輸出する)をお題目に生活雑貨などを中心とした活発な輸出が始まる。

ここで発生したのがイミテーションの問題で、特に輸出相手国の生活文化に合わせた製品には度々そっくりに真似されたものが作られたという。これに米国進駐軍が持ち込んだ生活道具から受けたカルチャーショックが合体してデザインの必要性が急激に高まったと考えられる。中でも産業界は戦前においては考えられないアメリカ信仰が急激に浸透していたから、もう何度も紹介されている松下幸之助氏が訪米後に語ったとされる「これからはデザイン」に近い社会的に合意というか、要請はアッサリと受け入れられる。

戦後5〜6年して家電メーカーにはデザイン・セクションが設けられ、12後には行政としてグッドデザイン(Gマーク)の選定がスタートする。ここまではとてつもない猛烈なスピードである。それだけではない、15年後の昭和35年にはもうほとんど現在のデザインの輪郭が出来上がっていて、デザイナーの各団体も大半がこの時期設立され、この時代の凄まじいパワー、エネルギッシュな活動が感じ取れる。

森正洋「しょうゆ差し」白山陶器1958年

このデザインには様々な意義が認められる。一つは当時の一大命題であったグッドデザインなる概念を真っ先に実現したこと。そして、西欧にはこの類の製品は存在しないために、極めてオリジナリティーが高いこと、そして、それも九州の佐賀県という地方から出てきたことである。また、現在でも売られていて、しかもベストセラーの地位を譲りそうにない。使われ方も家庭用から業務用まで幅広いのも大きな特徴である。

大変長い歴史がある陶磁器文化。この中にあって初めての本格的なモダンデザインの洗礼を受けた一つであるこの製品は同時に森正洋氏の「大衆のためのデザイン」という姿勢が明確に現われている。そして、このテーマはこの時代とても大きい課題と目標であった。

●1960年代前半 ピュアな時代

昭和31年の経済白書で使われた「もはや戦後ではない」という流行語も影が薄くなった昭和35年には早くもグラフィックデザイナーが中心となって企画された「世界デザイン会議」が小規模ながら開催された。ここに至るスピードもさることながら、このイベントは多大な影響を残したとされる。

しかし、60年代のスタートは何と言っても東京オリンピックの国民的な関心の盛り上がりであり、これは我が国の本格的な国際社会への復帰と有史以来の最大級の祭典という意味が重なって戦後の平和を象徴するものと認識された。

そして、ここで採用された亀倉雄策氏のシンボルマークと一連のポスターはこの一大国家事業に相応しい、国際的に見ても第一級の出来栄えの力量を見せて、グラフィックデザインの華々しい幕開けを飾ることになる。

さらにこの勢いはオリンピックが終了した翌年に永井一正・勝井三雄・横尾忠則・細谷巌らによって構成された「ペルソナ展」でさらに加速され、一気に「銀座と新宿で石を投げるとデザイナーの卵に当たる」といわれるほどのデザインブームを築くことになる。

こうした中で、IDのジャンルも加速度的に産業界での位置づけが高まり、特に池田内閣が発表した所得倍増計画から端を発した高度経済成長はそれらをさらに促し、今日の自動車や家庭電化製品の分野のメーカーにおいての基本的な組織はこの当時にほぼ完成している。しかし、華々しいグラフィックデザインに比べると、全く生産効率的、あるいは営業活動寄りのデザインで、大勢においてはIDの暗黒時代とでも呼ぶべき、企業におけるデザインの関わりや役割を模索するような創世期だったのかも知れない。

この時期の特徴をいくつか上げれば、まず小杉二郎や佐々木達三・柳宗理といった草分け的な巨匠が最後の活躍を見せている点が浮上しよう。彼らによってデザインされたものは当時の商業主義にドップリ漬かった企業内デザイナーから産み出される商品には見られない純粋で格調高いものばかりである。これらはインテリアデザイナーとしてプロダクトデザインのジャンルでも大きい軌跡を残した剣持勇や渡辺力氏らにも共通して見ることが出来る、言ってみれば駆け出しの頃のナイーブさが良い結果に結びついたものとして記憶されるものである。

もう一つは近代的な基礎素材や基礎技術が確立される過渡期にあったためか様々なユニークなアイデアを競い合った形跡が数多く見られる点である。これらは戦後のアメリカンナイズされた生活様式が一挙に流れ込んで来たことと、当時作り出された多くの技術革新と相まって産業界全てが革命に満ち満ちていた時代であることを現している。

「トヨタスポーツ800」1965年

この車の登場した背景を考える時にどうしても上げなければならないのホンダS800である。世界のオートバイレースで連戦連勝を果たしていた同メーカーがいきなり昭和37年のモーターショウに当時の軽自動車の枠内でS360の試作車を発表した。エンジンは常識を破るDOHCの4キャブレターという驚くべきもので、国内はおろか世界中の自動車業界に一大旋風を巻き起こした。(実際にはこの排気量では発売されず、S500→S600→S800と短期間に排気量を増して発展した)同じモーターショウで参考モデルを発表したトヨタ自動車は3年後にはこのスポーツカーを商品としてまとめ上げ発売している。スペックはホンダのそれとは正反対の設計思想で、エンジンは何と空冷の水平対抗の2気筒OHVという国民車構想から作られたパブリカのものをベースにしていたのです。

問題はそのスタイルで、これが全く素晴らしく、当時の空力学を最大限に考慮されたというフォルムは大変に大胆であり、ルーフが着脱式の二座ライトウエイトスポーツカーとして群を抜いたオリジナリティーと完成度を見せる。現在のコミューターにも通じる無駄と気負いのない全体のまとめはまさにドリームカーがそのまま現実のものになったような夢に溢れたものものであった。

これはある意味で産業界が怒涛のような技術革新の繰り返しの中で、マーケッティングから市場のデータを読み取ることが出来なかった良い意味での売り手より作り手の力が勝っていた時代を象徴するピュアな製品としての性格を代表するものであり、結果的に大変ラディカルなデザインとしての成果を不動のものにした傑作なのではなかろうか。

「モドリック」オールグッド社(英) 1965年

技術革新は性格的にアイデア商品の誕生を促すが、一方ではそれらの新しさの羅列に製品群としての混乱をもたらした。これを見通してブラウン社のデザインポリシーが大いに脚光を集めたが、地味ながら厳格な建築家やインテリアデザイナーに大歓迎を受けたのがこのヤコブセン事務所デザインの建築家具金物シリーズであった。何と300点以上にもなった品目は全てアルミ製の3インチモデュールで統一され、フォルムは驚くほどモダンデザインの教科書のようなストイックなものであった。

まだ経済復興の余韻が残る我が国において、モノや環境の最小単位である金物にこれほどの計画と哲学を導入する意思に対して心から驚嘆と尊敬の念を抱かずにはいられない衝撃的な外来文化だったのである。

●1960年代後半 社会派の登場

東京オリンピックが終わると一時的な反動による不景気があったが、流れは大阪の万国博覧会に向けて加速度的な高度経済成長を遂げることになる。3C(カー・クーラー・カラーTV)時代と叫ばれ、家電と自動車による国家機関産業としての地位を着々とそして急激に築いていった。

しかし、あまりにその勢いが強かったことから既存の権威や体制(エスタブリッシュメント)への様々な反発活動が姿を現した。ヒッピーからフーテン、そして世界中を揺るがした学生運動。これらは産業公害やベトナム反戦運動を抱き込んで雪ダルマ式に膨れ上がり、ついに1960年代後半ある絶頂にあった日本のグラフィックデザイン界の登竜門であった日宣美を解散に追い込む運動まで起きてしまう。

偉大なる問題児であった横尾忠則を体制内に置いて最もバランスのとれた活動を展開していた感のあったグラフィックデザイン界であったが、しかし、実際はID界の方がデザイン的な視点からから見ると深刻な時代で、絶大な産業論理に押しまくられた暗黒の時代の頂点がオイルショックまで続くことになるのである。

「作ったものが片っ端から売れた」当時はデザインも公害も知ったものではない、売ることが、売上が至上であった短絡的生産主義にデザイン思想が埋没していた。こんな時代だからだろうか、今日から見ても新鮮な社会派とでも言うべきデザインが台頭しているのがせめてもの救いである。

この頃、急激に増加した自動車は道路から溢れだし、道路を完全に占領していった。歩行者が道路を歩き横断するのは冒険をするかのような危険を伴うものとなり、歩道橋なるものがこれまた猛烈な勢いで作られ、それは各地の要請に追い付かず、結果的に安価でただの構造物のような醜い造形物が都市に氾濫した。これに疑問を抱いて提案されたのが柳宗理氏の歩道橋のデザインで1968年の提案。さらにGKインダストリアルデザイン研究所が装置広場のプロジェクトを1969年に発表してストリートファニチャーなる言葉を世に送った。これらはこの当時にスタートを切った工業住宅と合わせてIDの可能性を一気に広げる出来事でもあったのである。

本沢和雄 ヤマギワ「サツールノ」1969年

こうした産業効率全盛の時代にあって随分と時代を先取りしたデザインがいくつか登場している。ヤマギワに入社して間もない本沢和雄氏デザインのサツールノはそれを代表するものである。試作で終わるはずであったものをE・ソットサスが絶賛したことによって商品化したという神話まで残っているが、「光源を隠し、硬い金属製とは思えない柔らかい光を放つ」という説明だけではここでは十分とは言えない。むしろ一枚づつ形状が異なる絞りをこれまた複雑な金属のバーを内側からサポートしている、つまり大変面倒な作りなのである。

蛍光燈を採光として最高なものと考えていた当時において、これは正しく忽然と照明業界に立つ金字塔と呼ぶに相応しいものであり、感性の時代を先取りする画期的なものであった。

PHランプ 1958年

この時期から日本の照明器具に大きい影響を放ったものとしてデンマーク製のポール・ヘニングセンの一連のシリーズが上げられる。特に俗にPHランプと呼ばれるこのデザインは1930年代に構想が出来上がっていたとされ、微妙で美しいシェル型のパーツは全てノックダウンで組み立てが可能である。

複雑な形状のシェイドを組み合わせ絶妙な光源としての効果をもたらすアカデミックなデザインは、一件において不合理のようで生産性が高く、デンマークのデザイン行政から端を発するその考え方を学ぶ格好の材料である。

●1970年代前半 ショックの時代

大阪万国博が終わり、全国的に吹き荒れた学生運動も次第に終わりをつげようとしていた頃、日本には二つの社会的なショックが訪れる。一つは米国のニクソン大統領の政策による一連のニクソンショック。為替レートはそれまでの1ドル360円という固定相場から変動相場制に移行して大きく円が高騰、輸出業社を中心に経済界に大混乱を与える。もう一つが1973年の秋やってくるオイルショックだが、このショックの方が何倍も大きかったのは当時の田中内閣が提唱した列島改造論によって土地の高騰を引き起こし、あるいは公害問題が深刻化して産業発展の歪みが増大していたにも関わらず自動車の排気ガス規制が具体化されるなど大勢としてはそれまでの経済発展の軌跡を信じて疑わなかったからである。そして、社会は工業化社会から確実に情報化社会へ移行してバラ色の未来へ何の障害もなく突入するかのようであった。

しかし、オペック(石油輸出国機構)は第四次中東戦争を契機に一挙に原油価格を4倍にも引き上げ、さらに輸出の制限まで行なったから石油に依存したエネルギーや生産を行なっていた先進国に大きい打撃を与え、戦後始まって以来の世界的な長期不況を巻き起こした。中でも日本は石油をほぼ100%輸入に頼っていただけに打撃は計り知れず、それまでの経済概念はもろくも崩れさることになる。

この年度には'73デザインイヤーが開催され、日本では初めてのICSID世界デザイン会議が開かれているが、実際はこのオイルショックがもたらした影響の方が絶大で、特にID界ではこぞって真面目にモノを作る哲学や社会性について議論されたりした。しかし、本音はこのオイルショックなる「現象」が全く理解が出来ず、それまでの足し算的、あるいは掛け算的な社会設計が万能ではないことを悟るのみの「お先真っ暗」で予測不能の社会不安をもたらした事件だったのである。

しかし、振り返ってみればこのオイルショックはデザイン界にある種の健全性を与える機会を作った重要な曲がり角であった。それまでの工業崇拝的な少品種大量生産型は多品種小量生産に向かい、闇雲に欧米文化に傾倒する姿勢も徐々に足元の文化を見つめる価値が芽生え始めた。ここで脚光を集めたのがタイミング良く1974年に出版されたV・パパネックの「生きのこるためのデザイン」。特に第三世界におけるデザインの有効性を探ることによって近代社会におけるラディカルなデザイン批評はまさしく混迷状態にあったデザイン界に一撃を与えるものとして新鮮な論理に映ったものである。

もう一つ、60年後半より研究や活動の土台を築いてきた秋岡芳夫氏のモノモノ・グループに代表される日本の伝統工芸の見直し運動は、木を中心にした「使い込む」美学を提唱していて、これまた全盛にあった「使い捨て」文化を痛烈に批評する、反対側の鏡として注目を集めた。

「シフラ3」ソラリー社(伊)1974年

イタリアのジノ・バレのデザインによるDC電源のフラップ式デジタルクロツク。

この製品が貴重なのはデザインをバックアップする考え方にある。日本のフラップ式の時計はドラム式と同様に乾電池ホルダーと接続すれば機能するユニットになっていた。だからデザインはまさにカバーデザインですべての製品に互換性が前提となっていたが、シフラ社のものは時計の見返し部分がフラップを時刻ごとに落すツメの役割を果たしていて、だから製品のデザインと一体となった美しさを感じ取ることが可能だった。

これらはデザインがよりシビアで矛盾のないものが出来る半面、メカニズム的には設計が難しく且つ効率が悪いことを表し、これに対して日本のものは外観上は妥協点が多く発生するが、互換性があり生産性も高いわけである。こんなところにも我が国の経済発展の秘密と課題点を発見できよう。

●1975年代後半 新しい活力の発見

1970年中盤は、中国では周恩来や毛沢東が死去し、文化大革命が終結しているし、ベトナム戦争も終わって、第一回のサミットが開かれている。我が国でも最大級の政治疑獄、ロッキード事件で田中角栄前首相が逮捕され、様々な意味で世界の大きい曲がり角であった。デザイン界も産業構造や性質の大きい転換などによって考え方の変革を求められることになる。

消費構造は、これはオイルショックの影響ばかりではない、主な消費財が普及し終わった余波も手伝って「モノばなれ」や「本物志向」といった需要動向に変わっていく。しかし、これはさほど決定的に大きい市場にはならず、むしろ団塊の世代から芽生えた「ニューファミリー」や「ライフスタイル」といった言葉に代表される個性的な趣向が幅をきかせていく、いわゆる「多様化」現象が急激に新しいマーケットを形成した。これは多品種小量生産に性質が移行するものを現し、「差別化」なとどいうマーケット用語を定着させることになるが、一方では多様な価値を掘り起こし、発見し、育成しようという動きも強く、やがてイタリアから吹いてくるポストモダン運動を受け入れる土壌を固めることになる。

倉俣史郎「ガラスの椅子」1977年

工業力の可能性が信じられていた頃、工業住宅と並んで店舗を形成する様々な什器も工場で生産された既存のもので作られるだろうと考えられていた。この動きはオイルショックを境に急激に衰えを見せることになるが、これとは逆に着々と地位を不動のものにしていったのがショップインテリアから台頭してきたインテリアデザイナーであった。すでに60年代後半にはその存在が認められていた倉俣史郎氏はその先頭に立つ牽引者で、作り出されるデザインは常に革新的で勇気に満ち溢れ、新しい美しさを提案し続けていた。

中でも特定の現場に納めた什器のデザインは一品生産を感じさせない完成の高いもので、工業製品に拮抗するに十分の力量を備えていたといえる。また、次々に実験的な作品も発表していて、例えばこのガラスの椅子は当時最新の感光性の接着剤を使ったもので、氏のモノ作りの着眼点と姿勢を代表するものである。

矢野宏史 「化石」(照明器具)1977年

「テザインは芸術か?」などという議論ほど意味がないものはない。しかし、「芸術はデザインか?」と問われると返答に困ってしまうだろう。そんな驚きと困惑を感じされるこの作品は1977年のデザインフォーラム公募展で銀賞を獲得した矢野宏史氏が作り続けている石膏に蛍光燈を埋め込んだ照明器具である。

照明器具はランプ交換が出来なければならないから厳密に言えば商品にはなりえないかも知れない。しかし、そんな事を考えずとも理屈抜きに魅力的で美しいこの作品を楽しみたいと思ってしまう。デザインを考える時に忘れてならない自由な発想、素直な造形感覚、素材に対する大胆な取り組み。これらを全部網羅したような「化石」は当時のデザイン世相を考えると絶妙なタイミングで飛び込んできたデザイナーに対する熱いメッセージであった。

●1980年代 デザインの主体性へ向けて

これまでのプロダクツデザインは技術革新や販売促進、そしてマーケッティング、あるいは生産付加価値という訳の解からないものに振り回されてきた。これに実体論としてイメージや記号論的な分析が付加されたから一層丸裸になってしまった。特にIDは客体以外の何物も持ち合わせず、ひたすら受動的であり続けて来たわけである。社会的なアクションは無論のこと、デザイナー単独の発表会も行なわず、唯々議論と内々の会議を繰り返す性癖を肌身はなさず持ち続けていた。まるでインダストリアルデザイナーは形に託して活動するのではなく、まるで社会分析や難解な言葉を交わす職能であるような錯覚を抱いているのではなすかと思わせるような行動様式が(残念ながら今日でも)繰り返されていた。

こんな体質に対してクライアンツなしに独自の資金でデザイン運動をはじめたイタリアのメンフィスを中心にしたポストモダンのウエイブは、少なからず衝撃的であった。新しい美学と思想、そして批判と現状解析を多面的、立体的に組み立てられた内容は私達インダストリアルデザイナーを驚かずにはおかなかった。この時これらに批判を下した人々は出来上がった作品のクオリティーに対してのものが大半で、商品性や品質だけでしかデザインを考えることが出来ない、自らの視点や姿勢を如実に現す結果であったのである。

このメンフィスやアルキミアのニュースから始まった1980年代のデザイン界はそれまでの画一的なものと比較すると様々な展開が確かに認められる。インテリアの分野や、海外デザイナーの参画も大きい影響を放っている。これも含めてその詳細については次号からの連載に委ねるとして、ここで最後に問題にしておきたいのは1990年代のデザイン行政である。1989年度のデザインイヤーの内容もさることながら、これも含めて今後の所轄は以前として通産省にあるという大いなる矛盾に勇気をもって疑問を持たなければならない。

デザインはある時は作品文化的であり、また別の観点に立てば通俗的なシロ物にも見える。そして、経済効率や環境、コミニケーション、福祉、工学、インターフェイス、都市、工芸、教育、サービス等々、実に様々な概念を含有している。そして、何よりデザインが解決しなければならないテーマは山積しているわけであり、これを通産省という性質の行政だけでクリア出来るとは考えにくい。

こうした通産省の考えから派生したようなプロダクツデザインは、経済の属性という性質から一早く抜け出さなければならない。いや、そうだったからこそ日本が超経済大国になったに違いはない。しかし、そのために落して来た課題や弊害は実に多いのである。プロダクツデザインの時代は終わったと考える前に、その本質的な目的と手段の区分けに立った思想こそが来たるべき21世紀へ向けての活動の重要な起点となるに違いない。

リチャード・サパーアレッシ社ケトル1983年

イタリアのステンレス器物メーカーであるアレッシ社は高名なデザイナーの作品を数多く商品化している。このケトルはドイツ生まれのリチャード・サパーのデザインで日本の器物メーカーに大きい影響を与えた画期的なものである。どこが画期的と言えば外観のスタイルの考え方がとても新しいのである。

旧来までは個体としての外観。もっと極端に言えばお湯を沸かす以外の何物でもなかった時代すらあった。しかし、やかんはケトルとなってキッチンに置かれている。そして現代のキッチンはダイニングだけでなくLDKとしてリビングと同じ空間を持つに至る。こうなるとケトルは住居の最も大事な風景としての性質を持つことになるわけで、ここで個体から空間のデザインに性質が変わる訳である。

このようなことが特に把手の形状に強く感じることが出来るが、そういえばシャレたスタンドバーやスナックにいち早く普及したのも似たような理由でとても解かりやすい現象だったのではあるまいか。

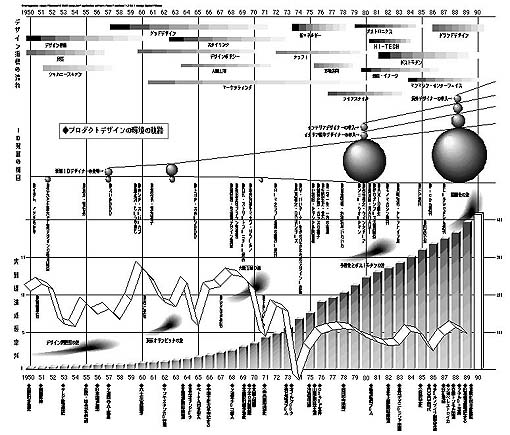

図表解説

プロダクツデザインの話にこのような経済の図表がどんな意味があるのかと思われる読者がいるかも知れない。数字やグラフから実体を読み取れるとは限らないが、実際は私達が生活している背景には今や経済的な尺度が大きく働いている。数字は物価や国際的な関係においての相対的なものであるから、ここに示されているものは勿論のこと絶対ではありえない。しかし、少なくともここで現われているものは、我が国の国民総生産はグラフの始まる昭和25年から平成元年まで100倍の成長が認められる。時代の大きい変わり目となった1973年のオイルショックからも低成長時代といわれながらも約4倍近い発展が成し遂げられている。

また、この図表を基本に世界各国の国民総生産と人口のグラフに目を移すとさらに興味深い、そして次の時代への警告めいたものを見ることが出来る。まず、そのパワーが落ちたとされるアメリカ合衆国は依然として日本の3倍のGNPがあり、人口比を持ってしても世界で頂点に立つ健全性が確認できる。意外なのはソヴエト連邦が数字の上からも強大国から転落していて、日本のそれにも遠く及ばない点が注目に値する。替わって強大化が予測されるのは1992年に予定されているEC統合である。潜在的な能力の極めて高いこの12の国家からなる経済国家集団は一層その効率をアップして飛躍的な発展が予想され、いわゆるアメリカと日本を含めた三極構造がハッキリ浮上してくるのが解かる。

もう一つ重要な視点はこうした経済力と人口の問題である。インドは8億人だからこのページには辛うじて収まるが、中国は11億人で実際はこの欄からははるかに飛び出してしまう。これに国土の広さを計算に入れなければならないが、先進国の価値観からすれば絶望的とするか、爆発的な可能性が秘められていると考えるか、いずれにしても大きな紆余曲折が予想される大問題が隠されているように思えてならない。

それよりも日本にとっての近隣諸国である、この中国やベトナムや北朝鮮との極端なアンバランスを早く解消する政策を実行する必要性に迫られているように見える。昨年の東欧を吹き荒れた民主化の旋風を促したものはこうした経済格差もさることながら、TVを中心にした情報の拡散と西欧諸国のそれを望む政治姿勢が大きい効果をもたらしたと考えることが出来る。しかし、我が国のそれは特に後者において全く逆の政策を推し進めて来たとしか思えない部分が多く、今後の転換が迫られよう。

最後にここに見られる流れと世界観を考えると、一つには経済の絶対的な権力への成長が明確になってきたという現象が認知出来る。これに為替レートが絡んでいるから問題は一層複雑である。生活と労働、そして分配といった構図で考える嘗ての指標がここでは見えてこない。もう一つはEC統合に代表される国際化の推進で、経済には内政問題が抹消されつつある新たな理想社会が見えて来たことである。生活や文化の手段であるはずの経済が無二の目的と化した現代の人類において、これだけが唯一の光明とでも呼ぶべきものであろうか。

※日本の国民総生産と経済成長率は経済企画庁の資料による。

プロダクトデザインの思想

日本の七人のデザイナー

プロダクトデザイン、とりわけIDの世界には昔からアノニマス・デザイン論議という他のジャンルからは到底理解されない熱心な議論がある。デザインという行為は作者名が不要な世界であり、したがってデザイナー名を公表したり、デザイナーが商品を作品と称したりすることを咎める考え方が根強く残っている。だから、例えば海外で日本のデザイン展を開催したならば、今春に東京の汐留で開かれたイタリアデザイン展「クレアティヴィタリア」のように、全製品にデザイナーの名前が明記するような事はほとんど不可能である。

企業や社会が工業製品の作品性を認めようとしない傾向は、プロダクトデザインを奨励するような賞が極端に少ないことからも理解が出来る。数少ない通産省のGマーク制度も、大賞や部門賞、中小企業賞などに分化発展したにも関わらず、デザイナーを賛える賞は設けられていない。毎年行なうようになった雑誌「ポパイ」のデザイン・オブ・ザ・イヤーも商品だけが対象で、デザイナーが登場する事はない。

しかし、こうした現象をデザイナー側も大いに反省しなければならない。その原因は、結局のところ、プロダクトデザインは産業経済の目標とする価値観に拮抗するだけの力を持った思想を提示することが出来ないまま今日に至っているからではなかろうか。デザインが産業の手段なのではなく、デザインを展開する方法としての産業という視点に立たないことには何時までもデザインは工業や産業の奴隷のような存在であり続けるだろう。

IDの作業の大半は企業内で行なわれている。そして、多くのフリーのデザイナーは残念ながら、こうした組織の下請けに過ぎない。この部分は例えば建築の世界にも無い訳ではないが、少なくとも建築家とゼネコンのような関係をプロダクトデザインの世界に見ることは非常に少ないと言わざるを得ない。だから、こうした体質がある以上、企業内デザイナーこそアノニマスデザインに徹するべきべきである。東京のデパートでよく見かける企業内デザイナーの作品発表は、ことごとく人格が感じられないのは所詮、彼らは自由な発言が出来ないことと等しいと考えておきたい。

同様なことが、プロダクトデザイン・コンペにもいえる。その賞金の少ない点もも驚きだが、その件数たるや10年前には想像もつかないほどのものである。しかし、こうした膨大なコンペの中から一体どのような新しい思想の発掘に結びついたか、そろそろ反省したいものである。こうした傾向は企業内デザイナーが単なるアイデアを競う行為と等しく、「何かおもしろいものはないか」式の実に愚直な類のものである。

こうした一連の現象は、私達の「他人と同じでいたい」若い女性のファッションに代表されるような同乗心の強さに関係しているのだろうか。異なる考え方を競い、そして、そうした行為を賛えるという風習が欠けている民族性に原因があるのだろうか。あるいは基本的にハード尊重で、ソフトを軽視する産業界の体質が影響を与えているのだろうか。それともデザインを「文化である」と言いきることにためらいを感じる世相にそうした謎を解く鍵が潜んでいるのだろうか。

プロダクトデザインが本格的にスタートし約30年以上経過した。その本流はインダストリアルデザインという概念をもって、大きな功績を産業経済の発展に与えてきた。だから、その本流の中に傑出した思想をもって行動してきた人物を探しあてられなければならないが、これが大変難しい。その渦中にあるはずの企業内デザイナーには個人としての行動や発言が認めにくい。あえて、この保守本流を代表する人物を上げるとすれば栄久庵憲司氏になるだろうが、残念ながら後解説や観念論が多く、デザインコンセプトに形而上のものが感じられない。氏も含めてこうした背景を支える他の重職に就いておられる諸先輩方は第一線のデザイナーを退いているから結局誰もいない、という異常な結論が出てしまう。

しかし、幸いにして経済的な活動としてはこうした本流下にある家電や自動車産業と比較すると規模が小さい世界に、思想性を強く感じられる活動をして来たデザイナー達を発見することが出来る。日本の手作り文化を再発掘して解説紹介した秋岡芳夫、テキスタイル・デザインの草分け的な存在でありながら常に若々しく斬新な商品を作り続ける粟辻博、照明に鋭い感性を持ち込んだ本沢和雄、クラフトに遊びと取り入れて新ジャンルを切り開いた島添昭義、イタリアで本格的で最大級の活動をする細江勲、和紙の持つ本来の美しさや機能性を現代に繋げた製品作りをした森島紘、忘れかけていたプロダクトデザインの範囲の拡大と作品としての商品開発に挑む五十嵐威暢。

そして、直接的にはプロダクトデザインという形式からは外れてはいるが、倉俣史郎のインテリアからの純粋なアプローチや、大橋晃朗の記号としてのアイロニー溢れる美しい家具デザイン、日産のB-1などのプロデュースで知られる坂井直樹のコンセプトなども新風を吹き込んだものとして印象深いものがあった。

ここで詳しく解説する(といっても残念ながら紙面は限られているが)七人のデザイナーは過去からの軌跡を将来に繋げる重要な役割を果たしてきた人達ばかりである。取り上げさせていただいた方々は優劣だけの判断によるものではなく、あくまで日本のプロダクトデザインの時代時代の流れに貴重な思想を提供した、という観点で紹介させていただくことを念頭におかれたい。

●柳宗理 1915年〜

氏はあの有名な民芸の運動を展開した柳宗悦を父に持ち、長年の間、日本民芸館の館長としてこの類の国際的な振興や紹介等の活躍が目立つ。しかし、こうした一連の宗悦氏の思想的な延長線上の活動に加えて、民芸が持つベーシックな性格や姿勢を、新しい時代に相応しい工業にその精神を求めているのが氏と同世代のデザイナーとは際だった違いを見せている点である。

その純粋な姿勢は昭和27年のJIDA(日本インダストリアルデザイナー協会)の創設に参画、昭和30年の第一回新日本工業デザインコンペ(現在の毎日デザインコンペ)の最高賞で獲得した、当時は巨額な賞金100万円をJIDAに寄付したり、財団としての柳工業デザイン研究会の設立基金に回したりしたことや、理事として重要なポストにありながら、JIDAが参加に反対した昭和35年の世界デザイン会議に出席して、脱会した行動などに顕著に現われている。

また、日本のインダストリアルデザインが発展する中で次第にアメリカナイズされていく内容にも批判的であった。この辺の内容は詳しく紹介したい所だが、それよりも氏の実際のデザインを見ればその精神がよく理解できよう。「スタイリングデザイン」に代表されるアメリカの商業主義的なケバケバしい造形と比較すると実に爽やかである。この爽やかさは氏と同世代の、所謂草分け的な存在のデザイナーに共通するものだが、決定的に違うのはアイデアが実に豊かな点であろう、代表作のバタフライスツールやテープカッター、横浜市営地下鉄の売店などの大胆なデザインにそれらが明快に出ているように思う。

1960年の後半に提案された横断歩道橋のデザインは氏の活動の中でも最後に注目を集めた一つとなったが、皮肉にもこの作品が代表するように、柳流の真面目で純粋であろうとするデザイン観が、その後のあまりにも巨大な経済機構としてのデザインの流れの中に埋没していって見えなくなってしまう。しかし、ニュートラルなプロダクトデザインを語ろうとするとき、氏がとり続けたデザインに対する姿勢は、その後に誕生するデザイナーの一つの優良な指標、あるいは手本としての役割は実に大きな功績であり、貴重な活動として認められるものである。

●梅田正徳 1941年〜

日本の経済が驚異的な高度成長を続け、最初のデザインブームが訪れるていた頃のプロダクトデザインはまさに経済至上主義にドップリ漬かった暗黒時代だった。こんな折、アメリカはともかく、イタリアへ留学したり仕事に行ったりすること自体が特異なことだったから渡伊中の「梅田正徳が第一回ブラウン賞を受賞」というニュースは国内の、特にID界では簡単に理解されない出来事だった。

ブラウン賞というのは、新人と認められるデザイナーを対象にした一種の励ましの奨励賞だから、この賞自体にそんなに重みがあるわけではない。衝撃的だったのは、その受賞作品の「可動供給装置」という設備ユニットのあまりにもラディカルな工業製品としてのデザインにあった。

工業に関するデザインの可能性は大きかったが、その関わり方があまりに主体性がなかった時分、当時我が国でも盛んに研究発表された貧相な工業住宅や設備の考え方に、それでもそれなりに酔い知れていたID界に投げ掛けたこの一石はあまりに大きかった。これがコンペ応募ためのモデルに過ぎないことなど問題にならないほど、この作品の持つ「自由さ」は新鮮だった。おそらく過去、日本人のデザイナーの作品で最も思想性を強く訴えているデザインを探そうと思ったら、余分なエネルギーを使わずに真っ先に、しかし、何と20年以上も前の、この作品を選んでおくべきだろう。

こんな劇的なデビューをした後の氏の活動は常に同時代性が極めて高いことも注目しておきたい。1979年に帰国してショップ・インテリアデザインを中心に活躍し、有名になった「メンフィス」運動に参加。その後もCFのステージ、照明器具、食器、衛生陶器を中心にしたユニットなど、ジャンルが非常に幅広いが、大方の人々が意外に思うのはあのブラウン賞でみせた理知的なデザインから、むしろ反対の感性的に鋭い着眼点や造形感覚が目立つ点だろう。しかし、こうした柔軟な姿勢こそが、若々しい氏の精鋭なデザイナーとしてのポジションを不動のものにしている秘訣なのだろう。

●黒川雅之 1937年〜

今日の工業製品に不可欠な素材であるプラスチックの、主だったものが技術的に確立されたのは、我が国の本格的な工業デザイン活動よりははるかに歴史が浅いことは、案外忘れられている。大半のそうした素材は工業が指向する合理性や利便性に押し上げられ、発達したのはここ30年ほどの歴史にすぎない。

黒川雅之とゴムの出会い、これは劇的である。一人のデザイナーが特定の素材の可能性を発見し、具体的な成果として世の中に提供する図式はそう簡単に見ることが出来るものではない。さらにそれがデザイン的にも優れていて、しかも商品性が極めて高い実例を上げるとなるとは益々難しい。これは世界的に見ても、近代的な素材では、ステルトンとヤコブセンのステンレス什器くらいにしか例が見当たらない。だから、氏とゴムの関係は希なものであることをまずここで確認しておきたい。

しかし、こんなことだけで氏の存在観を語れるものではない。黒川雅之は建築家である。建築家がプロダクトデザインを手掛ける例はイタリアを中心にあるが、日本での多くは片手間である場合が多い。仕事の量がどうのこうのではなく、質の問題であり、あるいは動機の問題である。この観点からすると、氏は「建築家としての工業賛美者である」とする説明が最も明快かも知れない。先のゴム同様、その作品の数が非常に多い、照明器具のデザインを見ると一層明らかである。そこにある全てのフォルムは建築の空間を強く連想させるものばかりである。

もう一つ、氏の重要なポジションがある。この人ほどデザイナーとして若い人達から慕われ尊敬されているのも珍しいが、同時に敵が多い点で、それも右に出る人がいないのではないかと思える程である。こんな書き方はとても失礼かもしれないが、しかし、これは逆に黒川雅之の勲章であり、特に1970年代の誰もやらなかった激しい、しかし、的を得た日本のID界批判の功績であると理解して欲しいものである。とにかく、日本のデザイン界に本格的な言論と批評を持ち込んだ意義は大変大きいと解釈したいものである。

●川上元美 1940〜

「川上元美がいなかったら日本の家具業界はどのようになっていたか」という話をよく耳にする。東京芸大大学院を卒業してイタリアのアンジェロ・マンジャロッティの事務所に1966年から3年間勤務していて、現在から見れば超エリートコースを歩んできた軌跡には意外な氏の苦戦が隠されている。その初期の苦戦こそが川上元美の名を不動のものにしている。

氏には世間やデザイン界をアッと言わせるような代表作が見当たらない。極端でエキセントリックなフォルムやハデなデザインが皆無に近く、地味だから作品が話題になることも少ない。しかし、川上元美の人物としての話題や活動に対する評論は実に多いところが氏の存在観を語る上での特徴である。

氏の代表作は一連の椅子達である。この椅子の川上元美を最初に印象付けたのは、1973年のデザイン・フオーラム選抜展に出品した折りたたみチェアで、おとなしいフォルムの中に非凡なセンスを感じさせる全体のまとめは当時のデザイナーの作品として印象深いものがあった。しかし、ここで作品と書いたが、氏のデザインはインテリアデザイナーに多く見られる作品のための作品はほとんどなく、常に商品を前提にしている点は一つ注目しておくべき、大切な姿勢である。

だから、それも含めて川上元美のデザイン活動全てが正統派としての功績である。時代やファッションに流されない形、ディテールを細かく画く設計図面、正面から機能を捉える視点など、諸々の要素が家具業界へ与えた影響と、氏がこの業界から勝ち取った信頼は、この人の右に出るデザイナーはいないかも知れないと思えるほど絶大である。

●喜多俊之 1942〜

日本のプロダクトデザイナーの中では最も世界的に知名度が高く、その活動やデザイン性も含めて国際派デザイナーの最右翼として貴重な存在である。日本的であっても国際性が強い場合があるし、無国籍的でも国際性がない場合もあるが、喜多俊之の場合はイタリア人以上にイタリア的なデザインが圧倒的に多い。これは、1969年にはイタリアと日本の両方で仕事をしていたから、随分早くから日本人としては珍しい行動を自分のものにした結果だろうか。

氏のデビュー作はすっかり有名になったウインク・チェアだとされているが、実際は70年代前半にはカッシーナなどのデザインで知られていたから、このウインク・チェアは世界的な傑作として別格に考えておいた方がよいだろう。

喜多俊之のデザインはある意味で川上元美氏と正反対のところにエスキースがあるように思えてならない。まず、氏のフォルムには詳細図の臭いがしない。製図台よりはスケッチブックを、筆記具はロットリングやシャープペンより2Bか4Bの鉛筆やフェルトペンで描くデザインのイメージである。また、「商品」より「作品」的な雰囲気が強く、その「作品性」より「デザイン」のアクのようなものが先に伝わってくる。しかし、このことは氏のデザインが商品性が低かったり、洗練されていないという意味ではなく、むしろ、その逆である。底抜けに明るく、都会的で、いずれも大胆且つ繊細である。この辺りはイタリアで仕事を続けて来たキャラクターが常に前面に感じられる部分である。

だから、その独創性が溢れるデザインは、イタリアのような形式で、モデラーを介在して制作を進行させる方が適しているはずである。氏のデザイン全般に手触りのようなものを感じるのは、こうしたアプローチが強く効果を発揮しているためだろう。この辺りのデザイン作業は、日本のID界でも学び、取り入れたいデザインの分業作業である。

●小松誠 1943年〜

本来、デザインはもっと純粋であるはずであるが、現実には様々な世俗性がついてまわる。一番厄介なのが何々デザイナーと称しなければならないようなジャンルの区分けの問題である。ある程度、相手を理解する手立てとしてレッテルを貼ることには妥協するとして、その称号で活動の中身まで限定されてしまうのは困りものである。

小松誠は1970年から三年間スエーデンで陶磁器を研修してきたし、デビュー作品としてのクリンクル・シリーズを含めて多くのデザインはセラミックである。だから、一般的には陶芸デザイナー呼ばれてしまうところだが、実際は金属製の花器や、ドアのレバーハンドルなどで優れたデザインをしているから、森正洋氏のように陶磁器デザイナーと単純に呼ぶことが出来ない。これについては、まず森氏と小松氏までの歴史の経過までを感じてしまうが、真相は小松誠のデザインに対するスタンスの問題である。

とにかく作品の雰囲気が暗くなりがちなクラフトデザイン出身の世界にあって、小松誠のデザインは飛び抜けて明るく、また素材の扱いが革新性に富んでいる。自身で「触器」なとど称している作品の全ては、逆説的かどうか分からないが、手の感触を拒否するような冷たさや無機質感が漂っている。デザインの制作に轆轤を中心にした石膏モデルで原形を作っているとは思えないクールさがある。手でこねくり回してフォルムを追い上げる作業を連想させない貫徹さも、大きな魅力である。

また、出来上がったデザインの雰囲気からはすぐに連想出来ないが、良い意味で極めて作家的なデザイナーである。一気にアートのジャンルまで踏み込める力量もを忘れてはならないが、デザイナーとしては常に真摯な態度での作品を追い求めている。だから、小松誠の商品は一つの結果であり、それは、比較的多い一連の作品の社会的な現象のようなものなのかも知れない。しかし、この事こそが、私達がどこかで落して来てしまった大切なデザイン行為の原点であるような気がしてならない。

●川崎和男 1949年〜

日本のプロダクトデザイナーの歴史は端的に言えば巨大に膨れ上がった産業経済の論理との戦いだったといえるだろう。この戦いを本能的に察知し、純粋であろうとし続けたデザイナーだけに評価の前提を与えることが出来る。これは一見矛盾する、皮肉な、そして悲しいことであるが、今日においても依然としてその基本的な状況は変化していないように見える。そして、唯一こうしたデザイナー達を支援したのはオイルショツク以降の多様化した価値観である。少なくともここで登場した七人のデザイナーは、こうした社会状況が生まれなかったら、これだけ脚光を集めることがなかったかも知れない。

しかし、こうしたデザインの純粋さを死守するだけでは済まされない位に、私達を取り巻く社会的な環境は変化をし、そして同時に変化を求められている。時代の方がずうっと先に進んでしまっているのである。だから私達の前には新しいデザインに対する洞察力、創造力に挑戦し、発掘しなければならない、という命題がすでに浮上していなければならない。こんな期待に応えることが出来る新しい時代の、新しい世代のデザイナーとして注目を集めているが川崎和男である。

情報化とコンピーター、地方と新しい伝統工芸など次々に鮮やかな切り口や解釈をみせて実に鮮やかである。タケフのナイフで見せた多重なデザイン展開、前衛的なクロックや自らの体験で作ったフェラーリのような車椅子のデザインも素晴らしい。最近発表したベッドのフォルムも大胆で美しい。どれもこれも作品すべてに非凡さが伺い知れる。

だが、本当の川崎和男の姿は、こうした作品の解説だけでは見えてこない「闘うデザイナー」像にこそ最大の特徴がある。デザインに至上の目的を与え、その理想主義から見下ろす怒りや問題提起。それを糧としながら突き進むデザイナーとしてのフォルム、言語、映像などの総合的な創造活動が氏の日頃目的とするところである。その意味では季刊AXIS誌に連載している、eXデザインの意見広告紛いの見開きページこそが川崎和男の志しを現時点で完結する代表作のように思えるのである。

連載・プロダクトデザインの思想

海外の七人のデザイナー

21世紀へ向けての世界情勢の動向は、社会主義国家の破綻と、新たな民族主義の台頭という二つに、大きい柱を見ることが出来る。前者は言うまでもなくソ連を始めとする東欧の社会主義諸国の資本主義化、あるいは市場経済導入の自由社会への大きな移行が上げられる。市場経済へなれば商品や流通、サービスなど諸々の概念は全て変わり、根本的に需要と供給の内容が180度異なるものになり、そして、当然のこととしてデザインの概念もそれらに合わせて大きな変化を余儀なくされるだろう。

デザインは、需要と供給の関係の中に描かれるものではなく、ある種の観念を喚起する構図に貢献する効用として機能していることは誰でも知っている。その観念が欲望だったり、記号の問題だったりするから、こうした範囲の現象についてはポードリアールの一連の記号論などを中心にしてたくさんの論説が登場した。しかし、こうしたものは現象を解析した論であって、何かの理想を追い求める類のものでは勿論ない。今、私達の前には将来の理想を提示している、未来の目標とするべき形而上の概念は示されていない。

嘗て、社会主義国家には一つの理想像があった。その理想に向けての計画経済がどうしてしまったのか、この議論は別の機会に譲るとして、少なくとも現代における資本主義社会の過剰なデザインの氾濫の中で見落として来たものは、このメカニズムでは動かない、極めて社会主義的なものであることは大変皮肉である。

このように現在認知されているプロダクトデザインは資本主義社会に発達したものであるが、その概念は国によって随分異なることも忘れてはならない。極端に発達した大衆消費社会をバックボーンにしたアメリカや日本のインダストリアルデザイン、バウハウスの思想に代表される機能主義的なドイツ、クラフトマンシップの精神を根幹に置く北欧、そして建築家がプロダクトデザインの大半の作業を担ってきた感覚的なイタリアなどに大別することが出来るだろう。

この中で今日、世界の潮流を作り出しているは意外にも日本とイタリアである。日本が影響を放っている要因は、世界の中でメイド・イン・ジャパンの工業製品が優勢を極めていているからである。その一例として、あの誇り高い米・仏・英のカースタイリングが日本車に似て来ている傾向が上げられる。これは1950年代に全盛だったアメリカの大型車がハデなサイドウイングでならした頃、あのメルセデスベンツまでもが似たウイングを身に纒った事と同じような現象といえる。

しかし、純粋な意味で世界のデザイントレンドはイタリアが作り出している。その要因には二つのことが考えられる。一つは群を抜くカーデザインの機関であるカロッツェリアの存在と、世界の有名カーデザイナーはここに集中している事。(カロッツェリアについては別の号で解説する予定。)もう一つはプロダクトデザインを建築家が担ってきたというキャラクターの問題である。しかも思想活動が活発で、戦後のデザイン運動のほとんどはイタリア発だったから至極当然である。

我が国では戦後、アメリカと北欧の影響を受けながらスタートした。前者は産業振興のための手法としての位置づけで、1960年代初頭から加速度的に企業間で採用され、今ではアメリカ以上にアメリカナイズされている。後者の北欧的なデザイン思想は草分け的なフリーランスのインテリアデザイナー諸氏が中心となって熱心に啓蒙し続けたが、高度経済成長信仰の中で衰退していった。

変わって、1970年代後半から注目を集めたのがこのイタリアンデザインである。この国のデザインに対する考え方は簡単に言えば造形至上主義である。日本のインダストリアルデザイナーのように高度に専門化もしていないから、企画書からスケッチ、レンダリングから生産図面まで幅広く細かくフォローするようなことを基本的にしない。だから、今私達がイタリアン・プロダクトデザインに学んでいるものは、アメリカのプレゼンテーションを中心にしたプロフェッショナル・デザインの正反対のものであるような気がする。

世界の政治は軍事から経済重視へ大きく傾いているから、その経済で成功している日本のデザインが注目の的である事を案外日本人は知らない。知らないどころか次なる学習相手を日本は探している。影響を受け続けることこそ発展のエスキースと考えているから、常に師を発見し、その考え方や形に傾倒する準備だけは以然として世界でも際だっている。

例えば我が国における人気デザイナー・ベスト3を上げれば、ベリーニ、ジョージアロー、ソットサスの三人になり、この三人をP・スタルクが激しく追い上げている図式になる。すでにスタルクは世界中から注目を集めているが、日本ではもう加熱ぎみ、10年ほど前のコラーニと似た現象である。しかし、スタルクのデザインの魅力は難解だから、コラーニから学んだような内容を確保出来るかは微妙かも知れない。

このスタルクは良いとして、インテリアデザイナーの内田繁氏が「にっけいでざいん」10月号で批判しているように”外タレブーム”によって随分怪しげな海外デザイナーが増えてきてしまった。図面も描けない、製造方法もまったく知らないデザイナーがデザインを請け負い、国立大学の先生まで務めてしまう現実があることを残念で恥ずかしく思う。

これとは別に、確かに日本がその時代に即応したデザイナーを発見し、そこに多くを学び、大きな影響を受け、そして世界でも最も優秀な実践的なデザイン力を身に付けてきた。ここに取り上げた七人の海外デザイナーは戦後我が国がもっとも注目し、期待を寄せた代表的な人達である。ここにあらためて、それがどのようなものであったのか、現在の視点から解説してみたい。

●レイモンド・ロウィー

ロウィーはアメリカで大活躍したけれどもフランス人である。著書「口紅から機関車まで」の示すように、アメリカが世界のGNPの半分近くを占めていた1960年代までの約30年間、その闊達な産業経済を背景に、氏は凡ゆるデザインに挑戦し、成功したアメリカンドリームを地で行ったようなデザイナーであった。我が国でも1951年の例のタバコ「ピース」のデザイン料が当時としては破格の150万円だった事が社会的なエピソードになり、これがきっかけで当時職能としての確立に大きく影響を与え、官民双方から崇拝される決定的な存在となった。

ロウィーが特に熱心だったのは機械の被膜スキンであり、パッケージングとしてのスタイリングであった。それは一躍その存在を世界に知らしめた、流線型の機関車のデザインによく現われている。もう一つ力を注いだのは、そうしたデザインが販売に効果があるという論旨で、「売れるためのデザイン」という概念を築き上げている。しかし、氏が追い求めたものは機械との人間らしい関係であり、それによって得られる正当な評価が販売に結び付くと考えていた。しかし、やがてこの思想はその後アメリカ独特の表面的な手段としてのコマーシャリズムへ曲折され、次第に最も発達したセールス・プロモーション的なデザインへと進化していってしまうことになる。

「口紅から機関車までの」は原書の副題「口紅から機関車までのインダストリアルデザイナーの個人的記録」から引用したと訳者である藤山愛一郎があとがきで語っている。原署名は「NEVER

LEAVE WELL ENOUGH ALONE」、つまり「もっと良くしなければならない」。ロウィーは大いなる誤解を歴史に残しながらも、産業革命以後はじめて登場したインダストリアルデザインというものに、限りない理想を託した最初のデザイナーだったのである。

●ハンス・ウエグナー1914〜

デンマークは人口が約500万人で、面積は北海道の半分ほどの小国で資源も乏しい。そのためか国策の輸出振興策として独特なデザイン奨励を行なって来ている。大型の産業は育っていないが、デザインの考え方は所謂「クラフトマンシップ」を代表するような真面目で堅実そのもの、アメリカのそれとは対局的な位置にあると言える。よく知られているB&OやKEVI社・ロイヤル・コペンハーゲンなどの製品を見ればデンマークのデザインが世界でも特異な魅力を放っている事が明らかである。

経済規模からすると過去、傑出したデザイナーを数多く排出している。コーア・クリント(1888〜1954)、ポール・ヘニングセン(1894〜1967)、アルネ・ヤコブセン(1902〜1971)、ボーエ・モーエッセン(1914〜1972)、ポール・ケアホルム(1929〜1980)等々。特徴はこうしたデザインした人々が亡くなっても残した作品は第一級の商品として流通していることであろう。

こうして論理的・道徳的に正統性があるから、デンマークのデザインに傾倒する日本人は根強く存在する。そんな中でもウエグナーのファンは家具に精通している建築家を中心に数多く、代表作である「The

Chair」1949と「Yチェア」1950の二つは定番的な商品として売れ続けている。氏は指物家具職人として修業を積んだ後、工芸学院でデザインを学び、アルネ・ヤコブセンなどに仕えながら29才で独立しているが、先の代表作はいずれもその5〜7年後に作られているから、30才半ばにして不動の地位を獲得している。

一連のデザインは木の特長を最大限に生かしながら、製作上の合理性と手作りの妙味をほどよく噛み合わせたシンプルで有機的な造形で、世界中のいかなる様式にもフィットするグローバルなセンスも見逃せない、椅子のバイブルのようなお手本となっている。

●マリオ・ベリーニ1935〜

イタリアの巨匠デザイナーの多くがそうであるようにベリーニは建築家であるが、プロダクトデザインの活動範囲は群を抜いて広く、コンピューターから楽器、テレビ、家具、照明器具、ジュエリー、食器など、生活やビジネスにまつわる細々したものまで数多くの実績を残している。日本のクライアンツも多く、最も信頼できるイタリアのデザイナーとして定評があり、知名度も高い。また、1986年から「ドムス」誌の編集長も務めるなど、活動自体も大変幅広い。

驚くべきは1960年代の後半から20年以上も世界の正統派デザイナーのトップランナーであり続け、そのデザインは常に革新性に溢れている点である。そして、革新的ではあっても奇抜ではなく、世界的に影響を与えているが思想的なアジテーターではないことが他のイタリアデザイナーの巨匠達とは一線を画している注目すべき部分であろう。

ベリーニが典型的なイタリアデザイナーとして日本での評価を決定的なものにしたのは1971年、世界を巡回したオリベッティ社の「コンセプト・アンド・フォルム」展だった。その時に寄せられた「(前略)私はフォルムの論理性を信じない。私は、むしろ、フォルムの持つ詩的情緒性やそれらが創造されるときの諸々の可能性を信じる。(後略)」というコメントの中にデザイナーとして歯切れが良い、工業技術テクノロジーに対する限りないアイディンティティーを感じることが出来る。

そして、ベリーニの評価が高いのは、そうしたイタリアのデザイナーらしいキャラクターを持っていると同時に、イタリアデザインの弱点とされる、生産性への考慮が低いという問題についても見事にクリアしているからである。建築家のDCブランド紛いの作家的デザインとは全く異なる、言ってみれば数少ないイタリアのプロフェショナル・インダストリアルデザイナーなのである。

●ジョエ・C・コロンボ1930〜

プロダクトデザイン、とりわけIDの概念は1950年中盤にスタートし、1960年代に入ると産業界の中ではすっかり体形化され、急激にエスタブリッシュされていった。こんな情勢の中、多くのデザイナーはその活動の範囲を広げて応用し、活用されて登りつめて行く一方、やがてはドロップアウトしてしまうマイノリティーなデザイン活動がイタリアを中心に活発に起こり始める。

コロンボは若き頃絵画家を志していたが、その後建築を学び、32才で独立。その直後の1960年代の前半、新素材としての技術が確立されたばかりのプラスチックを使った全く新しい形状の椅子のデザインで注目を集めた。同時に「ミニキッチン」「コンビナート」1963年、システムファニチャー「BOX−1」と続き、代表作品となった1969年の装置化された生活空間「VISIONA69」へ開花して、新しいプロダクトデザインの考え方を世界に知らしめることになる。

この一連のデザインは、一般的な建築家として生活道具を見下ろすものとは逆のアプローチを試みているもので、謂わば国家→都市→街→建築→道具という、外側から生活を規定するものではなく、「すべてのものは内側から外側に向かって決定されていくべきである」という思想に基づいている。従って、上記のデザイン全部は建築から独立して機能する装置として考えられ、そこに現われた形状は限りなくフレキシブルなプロダクトデザインを中心にした生活像であった。

一貫して「入れ物が入れられる物を条件付けしてきた」という疑問を持っていたコロンボの理想は、氏が若くして亡くなったこともあって実現しなかった。しかし、現実の枠組みの中でしか解決の道を探そうとしない私達プロダクトデザイナーに投げ掛けた一石はあまりに大きく、その勇気と崇高さが強く印象に残る。

●ルイジ・コラーニ1928〜

コラーニほどショッキングなデビューをしたデザイナーはいないだろう。1978年別冊「カースタイリング」ルイジコラーニ特集。だいたい日本人は脂っこい考え方や形が嫌いだけれども、この鬼才と言うべきか怪人と言うべきか、とにかく驚くべきコラーニデザインは案外スンナリ、しかし、大いなる驚きをもって迎え入れられた。

オイルショックからようやく経済的に立ち直りかけた当時のデザイントレンドは直線で、車も家電・カメラもすべて直線基調。ようやくスッキリしたストイックな造形のモダンデザインが出始めた頃だった。そんな中に登場したロケットから日用品にいたるまで全てグニャグニャの、想像したこともない情念のかたまりのような大胆なフォルムの数々。

コラーニのデザインは「バイオ・デザイン」なる「宇宙に直線はない」という持論によって支えられている。曲線、非対称などの自然の摂理から取り入れたとするユニークな思想は、それまでのグッドデザインのイメージとはことごとく異なるもので、それだけで存在感を誇示するに充分だった。その後続々とカメラメーカーや食器、照明器具、ナイフなどのメーカーと契約を結び、アッと言う間に日本にも新しい基軸を打ち立ててしまう、この吸引力と人気の秘密はいったい何なのか。

モダンデザインは研ぎ澄まされていくと益々シンプルになって禁欲的な形になってくる。これはこれで正しい帰結なのだろうが、これによって大衆性から遊離してしまったことも事実として認めなければならない。しかし、コラーニの主張するフォルムにはロウィーの流線型の機関車と共通する、人々を興奮させる新しい通俗性がある。これは、氏が唱えている理論や空力学からの制限よりも、その造形力の方が勝っているためで、その夢ドリームデザインが100%凝縮されているコンセプト・モデルにこそ氏の全てがあるように思えるのである。

●エットレー・ソットサス1917〜

オーストリアで生まれ、トリノ工科大で学んだ後、終戦直後に独立。「自分個人のために幾つかの問題を解決している内に人々は私をデザイナーと呼ぶようになった」というように静かな活動のスタートを切ったソットサスは、それまでの主流だった機能主義的なものからイタリアデザインの特徴ともなった、より感覚的なアプローチを積極的に推し進めることから仕事を始めた。

氏を最初に有名にしたのはオリベッティ社のコンピュータなどのデザインだったから、二足の草鞋を履いた一方のメンフィスに至る軌跡を知らない人々には、その後の活動が別人のように思えるだろう。ソットサスの行動の原動力は「デザインをする行為とはどのようなものであるか」という疑問についての探求心にある。このことは初めから現状破壊を目指すラディカル・デザインの本流とは異なるポジションで、実際、ブランジやメンディーニ達とは微妙な関係ながら、ある一定の距離を保ち続けたことを見逃してはならない。

もっとも深いデザインについての理解力と表現力を持ったメンフィスの運動は、より衝撃的な演出として各国の錚々たるデザイナーを多数集め参画させたことと、世界のデザイン媒体を活用制覇したことによって爆発的な広がりを見せ、今世紀の最大級のデザイン・ムーブメントとしての評価を得ることになる。いわゆる、その筋のモダンデザインではタブーだった破廉恥な模様、整合性などまるでない材質と様式の折衷、悪趣味の極みのような機能の捉え方は、それまでの自分のデザインをも否定するような内容であり、無限の自己破壊(磯崎新)を連想させた。

結局、この運動は、情報化時代の現代、歴史・慣習・技術・芸術・教育といった全てを理解することが出来ても、それらについて真っ当な疑念を持てなかった人達インテリを襲った、痛烈な批判の象徴のような出来事だったのである。

●パオロ・パルッコ1950〜

80年代に入ると「デザインは経営そのもの」(日産・久米社長談)という社会情勢に変わってくる。企業間ではCIやBIがとりだたされ、ニュー・デザイン・オリエンテッドも盛んに誕生し、デザイナーの経営参入やデザイナーの起業家も登場する。パルッコはいち早くそれらを実践していたデザイナーとして注目を集めた一人だった。

パルッコの経歴は少し変わっていて、ローマ大学の商業経済学部を入学した後、同大学の建築学部に編入、何とその年の1975年にパルッコ社を設立しているデザイナーであり経営者なのである。活動拠点はローマであるためか、デザイン関係機関の多くがミラノにあって複雑に人脈が交錯するような図式がこの人物には見えてこない。

創業当時からイタリアデザインは激しく揺れ動いたが、一貫して通している姿勢は「モダニズム・デザインの正統なる継承」と「反ポストモダニズム」である。「アートが非日常性をテーマにしているとすれば、デザインは日常性をテーマにしている。つまり、デザインは人々が日常使用している中で評価されるべきものである」(AXIS誌10号1984年)としてデザイナーの作品性をも否定、純粋に商品性のみを追及している。

また、物と空間の「シンプリシティ」をデザイン・コンセプトにしている点も、イタリアの主張の激しい中にあっては異色のものだった。しかし、80年代の中半から芽生えて来たニュー・コンサバティブの機運とは重なりを見せ、これはまたソットサスからオリベッティの顧問デザイナーを引き継いだミケーレ・デ・ルッキのメンフィス以降の変わり身と共通するものである。

この二人と、シンプルな中に独特な様式の確立を目指しているかに見えるスタルクが、今後のデザイントレンドの中枢に位置するものとして注目を集めることになるだろう。

プロダクトデザインの思想

三つのメーカー

最近「噂の真相」別冊で「日本の雑誌」なる本が出版された。内容はマンガ・週刊誌から硬派の思想誌まで幅広く解説批評されていて、「噂の真相」の実力・底力が如何なく発揮され、結構読みごたえがある。だいたい雑誌・出版の類は批評をおおやけに受ける事が少ないから関係者にはずいぶん興味をもって読まれたろうと推察出来る。

この中でシッカリ自動車関係誌をバラエティーに解説している部分が興味深い。これを見るとオートバイやレースものなどを含めると、その数は100誌を超え!10万部の発行部数を誇るものがゴロゴロしているというから凄まじい限りだ。

しかし、カー・デザイナーも含めて自動車を作る関係者はだいたいこの中で登場する自動車評論家というものが嫌いである。いいことばかりは書かないし、最近の傾向である「感性の評論」なるものが主流になると、その観念は益々捉え所がないだけに「腫れ物に触る」想いで接するのが精々である。

しかし、これも褒め言葉ばかりの「袖の下」的な評論家が影をひそめ、徳大寺有恒や黒沢元治のように世界中を走りまくり、猛烈に色々な自動車に乗り継いでいる毒舌評論家が大手を振っているほうが迫力があるし、正しい傾向には違いがない。

これに比較してデザイン誌はどうだろう。まず、残念ながら先の「噂の真相」には全く取り上げられていない。前半にある有名人32人の愛読誌アンケートに登場するのも「広告批評」のみで、デザイン誌を定期的に読んでいる様子は全く見えて来ない。これでは「デザイン誌」の社会性どころか、「デザイン」の社会性にまで疑問が沸いてきてしまう。

いや実際そうなのだ。過去を振り返って見ても例えば1970年前後、社会的にデザインブームと言われていた頃でも誌数、発行部数の両面で低迷し、経営的にも苦戦を強いられていた。これは70年後半、ついに「アイデア」「ジャパンインテリアデザイン」(Design

Newsを除く)の2誌のみという瞬間的に無風に近い状態に陥るなど、80年中盤までデザイン誌は難産が続いていた。

特に悲惨なのはプロダクトデザイン関連で、大御所的な存在で真面目で地味なニュースを提供していた「工芸ニュース」が1974年に休刊してから約10年間は沈黙に等しい、ジャーナリズムらしきものが存在しない異常な期間として横たわっている。

歴史学者がいなければ「歴史」は存在しない。歴史も他の学問同様、永い時間の流れの中に私達の人間性を解明し、見い出そうとする一つの方法である。これから言えば「建築ジャーナリズム」などには建物の実効性以上に、形や空間の意味を人間に照らし合わせて語り続ける文化が成り立っている。少なくとも建築にはそうした本が売れるだけの、意義を問う概念や魅力が別個の世界が確立されているように見える。

プロダクトデザインのジャーナリズムが皆無に近かった10年間に読まれたものはイタリアの「Domus」や、自動車の造形をテーマとした「カー・スタイリング」である。この中で「Domus」はイタリアのデザイン思想運動の活発さをバックボーンにしていたから、外国語が読めないデザイナーにも掲載される写真だけでも大いにエキサイティングなものだった。主だった箇所は我が国のデザイン誌で唯一思想啓蒙的だった「ジャパンインテリアデザイン」で紹介されたから、この二冊がその後に誕生するソットサスやメンディーニ派、あるいは倉俣史郎信奉者を生み出した要因ともなったし、それらが日本のデザイン体質と悉く異なる価値観を持っていた故に、重要な役割にもなった訳である。

だから、「カースタイリング」も同様に一方のインダストリアルデザイナーの資質の増長に何らかの関係があるのは確かなのではないか。表層的で批評は極力控える。論争を避け、エンジニアリング的な観点からのアプローチをデザインのそれとは切り離して、ただひたすら即乾性のインクによるレンダリング・プレゼンテーションを見せる世界。これらは皮肉にもつい最近までIDデザイナーが取り続けて来た最もベーシックな方式ではなかったのか。

こんな状態を抜け出した80年代、「AXIS」や「FP」「にっけいでざいん」(それに「モノ・マガジン」も)などが続々と創刊されたことは暗闇から一気に白昼に身をさらしたような感慨があった。それにトレンドマガジンの類の雑誌にもデザイン特集も大変多く目にするようにもなった。10年前とは格段の違いだから、これだけで嬉しくなってしまうが、どうにもプロダクトデザインの中枢にジャーナリズムがまだまだ届いていない感じがする。

総括してプロダクトデザインにジャーナリズム的な側面が希薄な要因を考えてみると二つのことが上げられるのではないかと思う。一つには所詮工業製品としての一過性の耐久消費財であるという捉え方や、核心部分を明かにしない企業秘密の問題。だから、これと性質が合い反するもの、例えば30年近く同一カメラ・モデルを作りつづけているドイツの「ライカ」などは繰り返し各方面の角度から語られ解説されているように、ジャーナリズムが記事を起こしやすい訳だ。

もう一つは、こうした背景からジャーナリズムとして成立して来なかった故のキャリアの欠落が上げられるが、これは意外と大問題である。本格的なプロダクトデザインの歴史が40年近いのに対して、それを受けて立つジャーナリズムが10年未満のキャリアではお話にならない。それでも10年も実績があればいい方で、ほとんどのライターは5年未満である。しかし、キャリアがあれば素晴らしい仕事が出来るとは限らないから、この部分は深く追及したくない。一番大事なのは「資質」と純粋な「志し」の問題である。そして、これらについて、発行部数の多い順にそれが低いように感じられるのは少し残念な気がする。

さて、今回はすでにその道では活発に記事になってきたメーカーばかり3社を取り上げて見た。この3社に共通しているのは、もう日本が海外のメーカーに学ぶべきものはほとんどなくなった今日でも、最後の最後まで追い付けるとは思えない、あるいは、そうした道を選択しそうにないメーカー達である。そこには物語ストーリーがあり、エスプリがある。さらに、確固たる「文化」があるからジャーナリスティックな展望が大きく広がっている。

●VW

前述の通りカー・マガジンやマニア本、それに専門書も膨大に発行されているからVW、特にビートルなどの情報量はすさまじい。したがって、ヒットラーとポルシェ博士の関係で誕生した経緯、また生産総量が2.000万台以上に達した事などは多くの人がすでに周知のことだから、ここでは細かい解説は省略する。

しかし、一つだけビートル(かぶと虫)に付け加えることがあるとすれば、これまたエポックメイキングな傑作車として数多くの影響を世界の自動車業界に与えた「ミニ」との共通性である。結果的にビートルはRR(リアエンジン・リアドライブ)、ミニはFF(フロントエンジン・フロントドライブ)と全く正反対のエンジンレイアウト駆動方式を採用しているが、前車は1930年代において最も合理的で至上の技術であったのに対して、後車もまた1950年代の究極の技術であったこ。しかも、それらを世の中に送りだしたものは共通して「政治」そのものだった。

ビートルはヒットラー率いるナチ党のナチズムという思想の中に、大衆を活化する重要な政策として「国民車」を、燃費、最高巡航速度、価格にまで枠を与えて開発させたのに対して、ミニは1956年に勃発したスエズ動乱による石油高騰を危惧した英国政府が、今風に言えば「省エネ・カー」の開発を要請したことが発起点になっている。結果は両車とも約30年近く生産される(ミニは現在でも生産されている。)という例外中の例外のようなロングセラーとなったことは言うまでもない。

おもしろいのはビートルがあまりに絶対的な存在(商品)であったためにVW社として次のモデルを開発する方法に他の自動車メーカーでは考えられない苦戦を強いられた点である。そして、細かい改良を加えながら、20年も作り続けた1960年代中盤、意外にもVW社は経営的に低迷期を迎えていた。

この頃、アメリカの経済は益々発展を極め、そこから派生してくる来る諸々の考え方やパワーがいよいよ国際的に蔓延していた時代だった。世界で最も生産性が高く、世界で最も突出して消費するこの国の論理性や様々な吸引力は他の国でもこぞって参考にされた。それらがビートルと決定的に違うのは「モデルチェンジ」という概念であり方法である。

アメリカ流のモデルチェンジはそれ自体が一つの目的であるのに対して、西欧の、それもVWの場合は必要余儀なくされた場合の、「モデルを変える」考え方だから、その開きはあまりにも大きい。だから比較的気軽にモデルチェンジ出来るアメリカのメーカーには考えられない深刻で重苦しいものがVWのチェンジには付きまとう。

VWにとっても巨大なマーケットだったアメリカの消費者運動からリア・エンジンの危険性が指摘されりした60年代後半、いよいよビートルに変わるモデルを本格的に開発しなければならない瀬戸際に立たせられた。その時VW社が考えていた次期最有力モデル(EA266)は何と本格的スポーツカーに用いられるミッドシップ・エンジン方式だったのである。抜群の運転性能を誇ったであろう、超ド級の幻に終わった試作車が持っていた問題点は、エンジン・メンテナンスにあったとされる。その簡便さでならしたビートルに替わるモデルとしてはあまりにも違いがあり過ぎたという事か。いずれにしても、あまりに偉大だったビートルの次のモデルにするための気迫溢れる、あるいはやや気負いが過ぎる中で考えられたものだったと想像される。

その後、細かいモデルを次々投入して何とか食い繋いでいたVW社が1974年、経営的に見てガケっ淵から世に送りだしたのが「ゴルフ」だった。衰えたりとはいえビートルは日産5.000台のペースを維持していたから、それにスライドするモデルとしては相当に勇気のいる投入だったはずである。しかし、当初ジョージアローのデザインといってもFFのミニを大きくして角張らせたような外観は決して傑出して世間をアッと言わせる革新性も身にまとっていなかったから、一見しただけではその思惑が成功するようにはとても思えなかった。

しかし、世界の自動車ジャーナリトのほとんどはこの新型車を新しいドイツ型合理主義の典型として称賛した。その内容をここで細々書き上げる余白はないから省くとして、当時、この小さい車の広々したインテリアだけはとても新鮮だった。その後10年経過した1984年、第二世代のゴルフがデビューしたが、その成功は依然として継続しており、すでに近々登場する三番目のゴルフも完成していると伝えられている。

VWゴルフにはビートルの目標だった「大衆」のための車作りの思想が生きている。車は移動するための手段以上でも以下でもない、ステイタスを表現するためのものではなく、勿論金持ちの贅沢品や遊びや余裕のためには考えられていない。この辺り、同じ大衆車でも益々「ミニ・クラウン」的色彩を強くしているカローラとは随分違うのである。

●ALESSI

今では考えられない物資難の時代があった。バケツがない、長靴がない、紙がない、、、。それらが充足されると三種の神器として家電製品があこがれの時代に入り、次はカーだ、カラーテレビだ、クーラーだという時代に一気になだれ込んで行く。そして消費は美徳、使い捨て文化と続いた後に突如襲って来たオイルショック。今度は本物志向だ、自然主義だ、多様化と来る。そして今度はゴミの問題、エコロジーである。

基幹産業なるものも随分変わった。かつて花形産業だった石炭、鉄鋼、造船も完全に斜陽産業であ。発展し続けるには結局のところ技術革新が激しく起こせるものや、情報がめまぐるしく変化する事に価値があるものなどに片寄っている。反対に人手がかかり、合理化が難しい単純な作業で成り立っている産業は衰退の一途を辿っている。

資本主義社会における生産と消費の構造は必ずしもある種の理想を追い求めているものではない。特に日本は変わり身が早いから、社会的なエネルギーは次の需要にすぐ移ってしまう。それを煮詰め、高揚させようとする力よりも目新しいものを作ったり、使うことに関心やマーケット性が大きく働くのだ。

台所にころがっている雑貨。特にザルやボール、バスケット、ケトルが美しいと思った経験をした日本人は少ないのではなかろうか。諦めているのか、そうした対象として見ていないのか。とにかく美しくないのが一般常識のようであり、そうした事に問題意識など持っているはずもない。

1921年創業のイタリアのALESSI社のステンレス製品はこうした常識からすると驚異的なものである。雑貨にすぎないものが「美しいデザイン」という概念を飛び越えて「芸術」の域にまで達している感さえある。ここまで来るとハイテク産業に対して抱きがちなコンプレックスなど微塵も感じられないし、それどころか、そうしたものが逆にゴミのように見えて来る格調さえ伝わって来る。

その秘密は三つあるように考えられる。一つはその時代に最も注目を集めているトップデザイナーの当用である。マイケル・グレーブス(米)、アルド・ロッシ(伊)、リチャード・サパー(独)、エットレ・ソットサス(伊)、フィリップ・スタルク(仏)、アレッサンドロ・メンディーニ(伊)と国際色豊かな超豪華メンバーで、これだけでも充分価値がありそうである。

次に上げられるのが同社のカタログに掲載されているように、1940年代からそれぞれの時代のスタイルが姿を変えて展開されていることで、非常にフレキシブルに富んだ対応が見られる点である。さらに近年ではインテリア商品やウオッチにまで範囲を広げてデザイン志向を一層強めていること点もとても魅力的だ。

もう一つは製造技術水準の高さ。それも量産のための技術といった浮ついたものではなく、あくまでデザイン・コンセプトをシッカリとバックアップする姿勢の中での水準の高さだから、世界中のデザイナーの憧れの的である。実際、専門的に見ても解明不能な、謎の工作箇所が数多く、我が国のステンレス製造業社にも多くの影響を与えている。

その極め付けは最新のP・スタルクのデザインシリーズに見ることが出来る。そもそもスタルクのフォルムは工業技術を背景としたモダンデザインの原則的な造形(つまり製作しやすい回転体や直線による構成)を徹底的に無視したところから出発しているから、逆にそれを現実的に成形することは大変難しい訳である。同時に今もっとも魅力的なスタルクのデザインを商品化出来たALESSI社は世界で最も魅力的なメーカーという実証をして見せたといえるのではなかろうか。

●Apple Computer

「アップル・コンピュータ」、何と素晴らしい社名だろう。このコンピュータ関連の企業としては意表をつく名称を持つこの会社が1976年に設立され、その後わずか10年も経たない内にアメリカを代表する企業の一つに成長するとは当事者も予測していなかっただろう。

アップル社の功績は大きく分けて二つある。一つは最初にパソコンを作ったこと。もう一つは革命的に使い易いコンピータを商品にしたことである。これに創業者の一人であり、カリスマ的な力を発揮して多くの神話を作ったスティーブ・ジョブスの傑出した理念が絡んでいるからまことにおもしろい話が山積している。

爆発的に発達する事を約束されたコンピュータのハード。例えばマイコンだパソンコンと騒がれた当時の演算装置は4ビットだったが、10数年後の今では32ビットが主流になりつつある。半導体メモリー・チップにしても僅か16KB(キロ・バイト)から何と4MB(メガ・バイト)と250倍にも発達している。その中で考えられた未来のコンピュータ社会は結構甘口のバラ色に満ちた、結構いかがわしいものであった。やれ「コンピュータは人間から煩わしい労働から解放する」だの、「生産効率を飛躍的に発達させる」といったもので、一方の管理化社会への危惧を圧倒していた。

実際はコンピュータは巨大組織のものだったり、コンピュータ・アレルギーなどの新たな人間と機械の障害を生みだし、人間を解放するどころか益々労働の疎外感を増長するものとして膨れ上がっている。この基本は現在も変化していないと考えて良かろうが、この中での救いはパーソナル・コンピュータ、つまりパソコンの登場である。

本当にいわゆるガレージ・メーカーとして三人で出発したアップル社は「Apple |」型によって100台の注文を受けて自信を付け、さらにすぐ世界初の本格的なパソコンとなった「Apple‖」型を作ったのが1976年だった。そして、わずか4年後株式を公開するとアップル株価は何と18億ドル(当時の為替レートで約4.500億円)の値を付けて新アメリカン・ドリームが短期間に出来上がったのである。

しかし、ジョブスはこんなことには満足せず、もっと使いやすいコンピュータを模索していた。結果としてゼロックス社のパロアルト研究所を訪ねた折に見せられた「Alto」という研究モデルに衝撃を受け、大胆にもその研究所から何人かのスタッフを引き抜いて「Lisa」という商品を作り上げた。このエクゼクティブ用と銘打ったLisaは値段が高すぎて売れなかったが、その2年後の1984年に発表したMACこと「Macintosh」は革命的なパソコンとして専門誌ジャーナリストで絶賛され、コンピュータ業界にも大きい影響を放ち続けている。

MACが優れている点は「ユーザー・フリンドリー」の思想の基に練り上げられたWYSIWYG(What You See Is

What You Get)、つまり「モニターに現われている通り」を基本としたGUI(Graphical User Interface)グラフィック・ユーザー・インターフェイスによる抜群の操作性がベースになっていることである。これにいち早く開発したレーザープリンターとの組み合わせがDTP(デスク・トップ・パブリッシング)という新しい需要を作り出したりして、MACのポジションを決定的なものにしている。

これに付属してFrogdesign社による一連のデザインもこの業界では卓越している。徹底してシンプルな外観は至る所に細かいこだわりさを見せ、アメリカの商品とは思えない洗練さと気品がある。この他にも販促のためのグッズ、「アップルコレクション」のセンスある商品構成、美しく絵本のようで修得しやすいマニュアル、過激で挑戦的な楽しいTVコマーシャル等々。さらに同社を取り巻くサードパーティーから提供されるアプリケーションソフトまで含めて、独特のアップル・カルチャーを作り上げている点は全く見事という他ない。

今後どうなるか。自ら招聘した現経営者であるスカリー氏によって追われたジョブスが新しい会社で作ったNeXTの行方は?パロアルトからApple社に移ったアラン・ケイの究極のパソコン「ダイナブック」は実現するのか。興味は尽きない。

プロダクトデザインの思想

クラフトの世界

調度、この原稿を準備している最中に湾岸戦争が勃発してしまった。暗く悲しい想いとイラダチが交錯する。悪玉独裁者フセイン対正義の味方ブツシュなのか、はたまたアラブ文化対西洋文化なのか。こんな中、開戦初日後!まで、色々な専門家筋の予想が外れたことは印象深い。経済評論家の「2倍になる」どろか、一気に30%も下落した原油価格。「2日で終る」に代表される多くの短期決着説も、1週間以上経過した後の予測は「長期戦」に転じている。こうした事は、いみじくも私達日本人の発想が、極めてアメリカ寄りであることを証明ではないか。

まるでコンピュータ・ゲームのごとく使われるミサイルやハイテク兵器。これだけは両陣営とも西洋文明の一方の帰結を流用しているには違いがない。こうした分野だけ、発達が止っていたと仮定すれば、「弓矢や刀」で戦う訳だから「少しは悲劇が小さいものになったろうに、、」などと考えるのも愚かな空想か。戦争は間違いなくその時代の最高の生産技術が投入される現実を私達は目の前にしている。

もう一つの余談だが、日本人初の宇宙船搭乗がソ連の協力によって昨年末実現したニュース。一方の生産力最高の術を身に付けた豊かな国家と、片やこれまた最高の生産技術の粋を極めた宇宙船を作る貧しい国家。これもモノはいったい何のために、どのような目的のために作られ、極められるものなのかを考えさせる出来事である。誰もがあの宇宙船の下で、その宇宙船を作った国民が食料難に苦しんでいるなどとは想像が出来まい。

しかし、昨年、皮肉にもソ連は史上最大の豊作だったから、原因はペレストロイカから派生した急激なメカニズムの変化に原因がありそうだが、はっきりした事は解からない。でも、全てのものが合理化され、工業化されても人間がつかさどる仕組み、つまり文化にこそ最も重要なポイントがあることを立証していることだけは確かである。

1980年頃、HI-TECH(ハイテック)デザインが流行ったことがあった。「昔、人類は森の中から道具を作った。だから現代の森は工業から作られたもの達である。」確かに私達の環境全ては工業製品で満たされている。技術も高度に発達しているから、宇宙技術は軍事技術にも転換されるし、その他の製品も使用目的の置換が可能だったりするほど複雑に入り組んだテクノロジーが蔓延している。こうした技術の原点を探っていくと、全ては「手作り」にお手本が始まっている、という小学校で教わった原理が見えてくる。しかし、「手作り」が機械で代替出来れば「手」の価値は抹消されるはずなのに「手作り」の魅力だけは必ず残るのである。これが文化と言うものなのか。ここを解明しておく必要があろう。

手作り=ハンドメイド、工芸=クラフト。呼び方も色々あるし、役割の捉え方も様々である。勿論、分野によって全く違ってしまうが、意外と大きく見て、民族別に考察すると、当然のごとく歴史的な役割は全世界共通にピタリと一致してしまう。この辺りは柳宗悦氏の「民芸」論の基本にも通じるところであり、遡って解説したい箇所でもあるが、ここでは近代工業社会におけるクラフトの意味を考えてみたい。まず、その範囲を考えてみると私達のイメージにあるものは漆や陶磁器・木工品・ガラス・金属鋳物など、いわゆる手工芸品を連想する。ここで、もう一度確認すると、産業革命までの「生産」は全てクラフトであったから、むしろ機械生産の方が特種だった訳で、現在のようなクラフトを特別視する傾向は工業社会が浸透した結果である事を前提に据えたい。

そうして見た場合、建築のマニエリスト的なアプローチやショップ・インテリアの完全オリジナル現場主義的なデザイン施工にも別の角度からクラフトを考える意義が見えてくる。最新のインテリジェント・ビルの建築現場を眺めていると、その精密な工法ゆえに建設現場は予め別の工場で作られたパーツの組み立て場所にすぎない感を抱かせるものがある。今日のように人手不足が慢性化すると、こうした現象は一層拍車がかかるから、在来工法まで異端になってしまうだろう。その最も悲惨な姿をさらけ出しているのが質の悪い「建て売り住宅」の類で、アルミやカラー鉄板、偽タイルまでは良いとして、訳の解からないプラスチックによる悪趣味な飾りまでゴテゴテと付いている外観は、作り方の間違った合理主義と、儲け主義一辺倒の商業主義による様式の破壊と決め付けたくなってしまう。あきらかに素朴な昔の「大工」による「木造住宅」より退歩してしまっていて、クラフトを離脱した一つの結果のようにも思えるのは何とも悲しい。

むしろ、現代の一流のクラフトを別の角度で見ようと思えばショップ・インテリアに多くのものを発見することが出来よう。この流れは1970年前半、特にインテリアデザイナー倉俣史郎氏と施工業社イシマルの関係から新しく築き上げたと思われる概念で、現代の最先端の素材からクラシックなものまで、実にバランス良く昇華されている姿は見事であり、難しいクラフトを語るよりもクラフトの精神自体を最も高い次元で実現しているような気がしてならない。

ここで、話を一般的に認識されている「クラフト工芸」に移して考えてみよう。これには2種類あって、伝統を継承したスタイルの中から出来上がっているものの「日展」系に代表される芸術志向と、新しくあろうとする東京銀座の松屋を拠点とするクラフトデザインの日常志向のものに分けられる。前者は人間国宝みたいな人も含まれていて、その道の技術の粋を追及していることが多いから、出来上がったものは見事ではあるが、大半は権威的な鑑賞用の芸術作品。これを取り巻く人々も含めて近寄り難いイメージがある。後者は志し自体は「現代的」であろうとする部分にあるから、日常感覚やコスト感覚において普段の商品概念を充分に持っているし、流通への配慮なども要求されている。ここで双方の問題を上げるとすれば、前者の場合は権威的であろうとするあまり、カテゴリーが狭義になりがちであり、歴史的な視点からは意義が明快であっても、未来からの展望には保証が見いだせない課題があること。また、後者は逆に広義を建て前にしようとするために、価値基準が混沌として過去・現在・未来へのバランスがかえって捉えずらく、ヒーローの発見に相当な能力が要求される点だろう。

この二者の鏡になるものに、それぞれにおいて全く逆の要素を追及しているように映る東急「ハンズ大賞」の一連の入選作品がある。それは正にアバンギャルドなほどに現代的でありながら、徹底してDIY(DO

IT YOURSELF=これは日本の造語である)を奨励するために(つまり自分のためだけだから)コスト概念を差しはさむ余地を抜きにしている迫力がある。日展的なものと比較すると一品的で個人的、そしてコスト無視までは共通しているが、時代や権威に対しては背中合わせの向き方である。また、クラフトデザインと較べると新規性と同時代性においては共通するものの、コストや制作対象においては合い反している点が興味深い。いずれにしても、ハンズ大賞はこれまでのクラフトにとっては天敵のような存在で、大半の応募者が素人ということも見逃せないユニークな部分である。

さて、筆者としてはもっとラディカルに「クラフト」を考えるべきだと常々考えている。器や道具、建築などだけをフィルターにかけるのではなく、食品と食事、教育と教材など、広範に当て嵌めてみると近代における現代の人類の姿が見えてくるように思える。ラーメン一つとってみても、最近のカップラーメンに代表されるインスタント食品の味のレベルは驚くべきものがあり、手作りの家庭の味の意義が改めて考えさせるものがある。また、戦後に登場した「味噌ラーメン」や「とんこつ」「わかめ」ラーメンなどは、いずれも専門からは逸脱したものである点も示唆に富んでいる。

ラーメンと同じで、権威化すれば範囲は硬直化するから新しい価値観が移入されにくい。クラフトも伝統工芸に属しているのか、生活関連産業としての地場産業などを基盤としているのかハッキリしない部分がある。また、地場産業自体も伝統工芸をイメージの戦術に使ってはいるけれども、なかなか技術を純粋な応用と捉えにくい「いやらしさ」を残存しているふしがある。

このような中で、近来の新しいクラフトの誕生はいわゆる専門外のジャンルからの働きかけが大きく作用している点に注目したい。特にここ20年ほど各産地に大きな影響を与えてきた工業デザイナー秋岡芳夫は独自に調査研究した見識をモノモノという活動グループなどを通じて様々な形で「再発見」を提唱してきた功績と、そこから作られたネットワークは見逃せない。また、同じくインダストリアル・デザイナー川崎和男氏のプロデュースによるタケフナイフの活動、桐箱の産地、春日部のパッケージ・デザイナーを中心にした作品発表も大きい反響を呼んだ。筆者と游工房の従来の津軽塗の概念を打ち破るTSUGARUシリーズも大きい期待が寄せられている。

旧来の古い体質からの脱皮、あるいは新しい時代に対応した商品開発の手段として、デザイナーが登用される図式が一般化されだしている。都市圏のライフスタイルが消費構造の大きい担い手になっているから、そこの情報の組み立てや感性の問題に地方に散らばっている現場の能力がハンディーを負っていることは認めなければならない。しかし、だからといって軽率にデザイナーにクラフトの生命線を全面的に依存してしまうのは危険である。伝統からも離脱し、需要からも疎外されて最後に残るものは何か。今、クラフトの産地に一番問われている内容である。

次に上げる商品や作品・企業などはいずれも新しい価値観を独特なスタイルで社会に示した例である。これらを見ても、既に「産地」は産地にはなく、それらの情報を作り上げる拠点やデザイナーが「生産地」化している様子がはっきり解かる点がおもしろい。このメカニズムに対抗するだけのパワーを別の角度から身に付けるのか、あるいはこのままクラフトや伝統工芸の地場産業は情報産業の下請けに甘んじるのか、手作り産業は岐路に立たせられている。

●AKARI

もう30年以上も続いているロング・ベストセラーの「あかり」シリーズは岐阜提灯の技術を応用したもので、アメリカ在住の彫刻家イサム・ノグチ氏によってデザインされている。最終的に何点になったのか解からないほど製作されたモデル数も、ノグチ氏にとってはデザインというよりも一つの彫刻として位置づけられていた、とされる。

蛍光燈が急激に普及し始めた1950年代。人々の理想の照明は陰のないフラットで、クールなものだった。「文化生活」の証として蛍光燈の部屋全体を均一に照らす照明はアメリカンナイズされた近代的な生活スタイルの入門編だった訳である。しかし、皮肉にもそのアメリカから来日したノグチ氏が考えたものは、光と同時に陰があるものが本当の「あかり」であると考え、面的な照明を否定した「点」照明、つまり光源を一つのランプに求めるスタイルを踏襲したデザインを追求した。

これに、提灯がもつ折り畳み性能を一層強調した細い針金材をサポートに使用したり、簡単なソケットで取付けが可能だったりする巧みな処理が施され、完全に近代的な傑作デザインが出来上がった。手作りの味や伝統的な素材感を充分に残しながら、それらに溺れることがない無理のないスムースなフォルムと、気負い過ぎない器具の処理。あかりの提灯か、提灯のあかりか、間違えてしまうような完成度である。

●パカパカ

日本の工芸やクラフトの戦後の運動は、大衆のためのデザインという真面目な目標の旗印に展開されて来ている。特に戦前の生活スタイルが一変し洋風化される中で、様々な変革を余儀なくされた勢いから産み出されるクラフト製品は一つの頂点を迎えようとしていた矢先に登場したのが島添昭義氏作のパカパカである。

それはモダン・デザインが大衆のためのデザインと位置づけるにはあまりにクールすぎた反省から「遊びのデザイン」などが注目を集め始めていた時分だった。しかし、そうしたものも生活用品の枠内でエスプリを振りまく程度のものだったから、1978年のクラフト展で松屋賞を獲得した「パカパカ」は、その見事な割り切り方において、デザイン界全般にまで強いインパクトを与えた。

下手な大衆的価格などを無視した念の入った作りは、作者が日大で経営工学を卒業した後、さらに短大の木材工芸学科に学ぶという特異な経歴を充分にバックボーンとするものを連想さ、極めて知性の高い重みのある作風をさりげないユーモアで包んでいる点が衝撃的であった。

その後の氏の活動は生活のシチュエーションを充分考慮にいれた道具に焦点を移して、またまた新しいジャンルを開拓している。それは道具としても完結し、遊び心を生活の一部として語りかけるような作品で、ここでも別のアプローチによる大衆性を獲得する術が示されている。

●WAGAMI

我が国には「和紙」という優れた文化があることを案外忘れている。忘れている位だから誤解も随分している。日本人が誤解している位だから外国人になると漆と同様、理解や共感がなかなか得られないことが多い。だから「日本人は紙とドロの家に住んでいる」という不思議さに直結してしまう。だいたい、今の日本人も外国人のような生活スタイルだから、紙と和紙の区別などつくはずもないし、その必要も無くなっている。こうなると業社自体も和紙の記号性にしがみつくのみである。

WAGAMIのシリーズはグラフィック・デザイナーの森島紘氏によって新しい価値観を植えつけられ、見事に現代に蘇った戦後の代表的なクラフト製品である。作り方は丹念であり、大胆で雄々しさがある。妙に斜に見ない正攻法で和紙を考え形に仕立上げている点は並の技量では出来ない迫力がある。「和紙」を新しい情報として提供する方法にも氏のタレント性豊かなキャラクターをいかんなく発揮している点も心憎い。

ここまで到達するまで、作ることから、販売するまで、氏は常に行動し続けている。その行動の行き先(産地から流通先まで)には意外にも、「和紙」を「現代のもの」とさせない沢山の障害が存在したはずで、そこに展開された、激しい戦いの物語を何時か聞くことが出来る日を楽しみにしている。

●ブシ

ブシのデビューはAXISの誕生当初からテナントショップとして入ってからであるが、実際はショップデザインを主な業務としている「ぬるはうす」が母体となって、1970年の後半には最初の開発商品のカタログを用意し、調査を兼ねた営業活動を積極的に行なっている。経営者である安達氏がドイツ滞在中に逆に現地のクラフトマンから日本の漆の優れた点を聞かせられたという経緯から、帰国後ただちに長野県の木曾漆器の産地を制作の拠点として連携を開始、業界に衝撃的なニュースを提供した。

それまで、無風状態であった漆のモダンナイズも、デザイナーの漆という素材に対する無関心さも、ブシのAXIS出店によって瞬く間に漆デザイン・ブームを巻き起こすまでに広がりを見せるようになるが、その後、プロダクトデザイナーの川上元美氏が開発に参画して、ブシは不動の地位を獲得して今日に至る。

ブシに影響を受けているもの、あるいは真似ている業社めーかーがある。また、その逆に嘲笑して、異端児扱いする関係者もなくはない。そこに見えるのは、何れも極めて日本的な懐の狭さとでも表現すべきオリジナリティーに対する価値観の欠落している姿である。ものを創造する人間に必要のない同乗心や短絡的な継承。そうしたものを一切縁を切って存在するブシは、新しい日本の文化の一つの頂点を表現しているように見える。

●セラミックジャパン

クラフトは前述通り、主な生産地がそれぞれの漆や陶磁器などの、素材別に分れた地場産業によっている。そこは様々な専門的な仕事をする職人や加工所をコントロールし、発注する産地問屋が活躍している。いわば、建築のゼネコンのような存在で、ここに全体的なノウハウが集積している訳である。伝統工芸品のような製品を作り続けている内は、こうした産地単位だけでの活動で充分だったが、今日のように情報が都市に集まり、また都市から情報が発信されるような時代になると、大都市に陣取っている消費地問屋が勢力を増して来る。しかし、消費地問屋は産地から遠い。では、どうすればいいか。

こうした問題をいち早く、さらに最先端のコンセプトでクラフト業界に一石を投じて数多くの実績を築き上げたのが(株)セラミックジャパン(代表・杉浦豊和)である。徹底して東京を中心としたマーケットで活躍、栄木正敏氏や小松誠氏らをデザイナーとして登用し、1970年代中盤に一気に頭角を現して注目を集めた。また、陶磁器業界のみならずクラフト全般のデザイナーや流通先と幅広い人脈を形成して大きい影響を放った点も特筆に値する。

デザイナーから見ても陶磁器の駆け込み寺のような存在で、自社商品以外のOEM製品にもノウハウの相談から対応していている。また、過去廃番になってしまった名作をレプリカするといった心憎い活動も行なっている。会社自体は勿論、経営も作品のように考え続ける杉浦氏の魅力はこうした新しい行動様式に支えられている。セラミック・ジヤパンにはクラフト界に漂う二流の雰囲気がしない。

●Y・M・D

ニューヨーク近代美術館のオリジナル・カレンダーのデザインで知られるグラフィックデザイナー五十嵐威暢氏は今日のクラフト業界の台風の目となっている。もともと立体のアルファベットの彫刻や、カレンダーの建築のようなロゴタイプを見ても平面から飛び出ているような作風があったから、現在の活動の素地は充分用意されていたのかも知れない。しかし、それにしても、またしてもグラフィック・デザイナーから!の想いである。

山田照明Y・M・D事業部として開発されている一連のクラフト製品の前に、電通とサントリーの協同出資会社アウンなどの商品開発にも携わっていたから、プロダクトデザインに関する見識も高いことは充分伺い知れる。だが、ここで広げようとしているのは、一癖も二癖もある伝統工芸の範疇に入る鉄鋳物や漆から陶磁器まで含まれているから、難易度は相当なものであるはずだ。

続々誕生する商品は、素材を徹底的に洗い出したような、あるいはコンクリート打ちはなしの建築のようなテイストが最大の魅力だ。微塵も伝統工芸を感じさせない、未来派の姿。そこには素材の持つ歴史的な前後関係を一切認めない、たった今、その素材と初めて語り合ったような新鮮な物作りの態度の清清しさがある。このスタンスこそ、クラフトや伝統工芸の世界には希少価値なのだ。

AKARI デザイン=イサム・ノグチ1950年〜(製作・尾関次七商店)

パカパカ デザイン=島添昭義1977年

WAGAMI デザイン=森島紘1980年〜

ブシURUSHI GOODS デザイン=ブシ1979年〜

セラミック・ジャパン 加藤達美デザイン製品1959年作レプリカ

Y・M・D デザイン=五十嵐威暢(製作・山正鋳造)

連載・プロダクトデザインの思想

3人の思想と背景

最近の自動車業界は世界的に見て、なかなか興味のある様相になってきた。強すぎる日本車に対して各国がどのような態勢で挑むかという事だか、やはり、アメリカはだらしがない。書くだけ悲しくなるから、最初からやめておく。おもしろいのはヨーロッパである。意外かも知れないが、大論議が続いていた日本車の自由化(各国が様々な形で輸入制限を行なっていた!)について、欧州自動車製造業社協会(ACEA)は、ついに最後の最後まで反対し続けていたプジョウの合意を諦めて、1992年EC統合後、約4年間の内に段階的な自由化を行なうことを決めた。

こんな姑息な策略など意に介さないドイツ車。特にメルセデスとBMWはすこぶる元気がよい。今年に入って発表されたそれぞれのニューSクラスとニュー3シリーズは、またしても日本車の性能的な追随を降り払うに充分なもの、とカー・ジャーナリスト達から絶賛されている。それだけでない、日本で大騒ぎしているエコロジー問題も、すでに研究成果を応用し、エアコン用のガスから消火器の薬剤にいたるまで無公害化し、リサイクルが可能な材質にした再生プラスチックなども採用されているという。あの高級車に!

日本のメーカーはドイツ車に多くを学んできたと言われる。日本のユーザーにも確かに人気があるし、近年発表され、傑作車と評価されたセルシオやプリメーラなどは、その典型とされている。しかし、先のドイツ二車と較べると、どうにもその本質の違いが見えてきてしまう。目指すものが違う。信じるものが違う。ドイツ車の目指すもの、ドイツ人の信じるもの、それは徹底した「技術の探求の中から出てくるもの」にあるように感じられてならない。

日本の私達が信じているもの、それはやはり「経済」ではなかろうか。例えば1980年代、新聞の世界でも最も他紙に影響を与えたのは意外にも「日本経済新聞」である。天下の朝日新聞も含めて、読売、毎日などのメジャー新聞はこぞって大幅に経済欄を拡張したことはよく知られている。また、TVでも、為替や東証指数をアナウスしないニュースはほとんど無く、たった5分未満のスポット・ニュースでも登場したりする。これは10数年前には考えられなかった現象である。

これらはマスコミに登場する評論家の質にも影響している。かつては左翼評論家が大手を振って大活躍したものだが、それが逆に左翼批評家が隆盛し、現在の多くは投機的視点に長けている経済評論家全盛となってしまった。これがまた、東欧やソ連の情勢解析に下手な文化評論や軍事評論家などよりは、よほど説得力があるのだから、これは一体どうしたことか。その延長線上に登場したものが、昨年流行語にもなった「バブル経済」現象である。今では公定歩合の急激な引き上げなどによって、ある部分では衰退しているが、基本的はそれを産み出したメカニズムが生き残り、新しいバブルが登場するのは必至と見られている。

謂わば「金が金を産む」原理。これは今では社会的に完全に認知されている新しい道徳ですらある。規範であり、常識である。必要悪ではなく、必要不可欠の新しい道理なのである。「お金の話」するのは恥ずかしいことではなく、「お金の話」をしないのが恥ずかしい時代である。特にここ10年間、その社会的な位置付けは一気に加速し、(作家の田中康夫氏流に表現すれば)不動産や証券会社、銀行といった「裏」の業社が「表」へ登場し、社会を大幅に揺るがすこととなる。こうしたことは日本では勿論、世界の歴史においても全く経験していない特異なものである、と私達は認識しておく必要があろうか。

さて、前置きが大分長くなってしまったが、また戦後をもう一度振り返って見よう。敗戦によってアメリカから教えられ、影響を受けたものは「平和主義」「平等・民主主義」「政教分離」それに「大衆消費型経済」の四つが上げられるだろう。それらは個々に機能するものではなく、言ってみれば四つ全部がセットされている状態、それが今の日本国家である。中でも、強大なアメリカ経済をバックボーンにした戦争の背景に「大衆消費社会」があった驚きは大きく、極端に落ち込んだ経済復興のための方法は、それまでの軍事優先の社会から180度転換する政策を打ち出し、産業界もそれに追随する。

技術者の社会的な要請や、生産する意味や目的も「近代的」になった。破壊のための「軍需工場」から、消費のための工場がもっとも価値を持つものとして次々に、革命的な数で増えていく中、デザインもまた、それをサポートする潤滑材として輸入され、活用されるようになったのは前号の記載通りである。こうした流れは1960年代に突入して間もなく、池田内閣の所得倍増計画が打ち出された時分には軌道が完全に出来上がっていたから、今振り返ると今日の産業スタイルは当時の弾痕のようなものかも知れない。

ただ、ここで違っているのは評論家の勝見勝氏を取り囲むように亀倉雄策、田中一光、永井一正、勝井三雄、細谷巌、杉浦康平、福田繁雄らが中心になってアイディンティティを獲得していったグラフィック・デザイナーと比較して、大半のインダストリアル・デザイナーは企業の工場に吸収されていった。IDの側の事情は後述するとして、グラフィックの分野の軌跡は、その後も続き、サイトウマコト氏までの流れは基本的に同質である。この経緯の中には横尾忠則や日比野克彦の両氏に代表される極端な逸材も生みだしているから、IDの内容から眺めると、まさしく奇跡である。

モダンデザインの純粋な正当派であろうとしたし、作品的な価値やデザイナーの個性をコマーシャリズムとは別の世界で確保し続けたグラフィック・デザイン界に対して、ID界は徹底して商品デザイン一辺倒を余儀なくされる。それは砂が水を吸い込むように家電や自動車メーカーにIDデザイナーが急激に、大量に入っていった1960年後半、それに意義を唱えながら新しい活動を始めた、当時最も注目を集めるインダストリアルデザインを実践していた人物がいた。

秋岡芳夫

氏は1953年、金子至、河潤之介の三人でKAKデザイン・グループを結成してIDの活動を始めているから、創世期のフリーランスデザイナーの一人である。(KAKが手掛けたものに、カメラや当時は先端素材であったプラスチックを駆使した学習雑誌の付録教材などがあり、質が高いデザインとして評価されていた。)当時、唯一のID情報を担っていた「工芸ニュース」などでも常連に近い執筆を活発に行なっていたから、その動機などについては明瞭に知ることが出来る。

「用→材→工というデザインの発想や哲学は、生産の場では工→材→用のルールに従わされてしまう。資本主義社会では経済的な理由から画一的な大量生産方式で消耗品として作られているにすぎない。使う人間が自分で考え、自分で造るのが物づくりの原型である。」(1969年「セラミックス」4月号より)

この考えは1960年代後半の世相を背景とした、企業とIDの関わりを一つの成熟した、あるいはすでに出来上がりつつあったメカニズムに精通したナイーブ疑問であったろう。しかし、ここで秋岡が突出したのは、その原理の枠内で選択することなく、もっと根源的な思索と行動に走った部分にある。それは意外な方面にまで影響が波及し、クラフトや伝統工芸産業の世界にとって大きい存在に発展していく。こうしたことは、氏の疑問に対する活路を「手作り」に向けられたから、当然と言えば当然の結果である。

早速、実行に移したものはKAKとは別個に拠点を構え、「モノモノ・グループ」を1969年に設立したことである。ここで氏は今流行りのネットワークを作るべく、東京を中心にしたデザイナーやユーザー、そして地方の生産地、地場産業との交流を積極的に計っていく。これらは「モノプロ」や「FD機構」などと複雑に連動し、一気に巨大なムーブメントに成長、秋岡芳夫の知名度を全国的に決定的なものにした。

この中で出てきた功績は、「伝統工芸の地場産業の全体的な把握と発掘」「手作りの形状やサイズのより客観的な分析と啓蒙」「木の文化を中心にした<使い込む>文化や美学の提唱」などが上げられる。それらの中身には今でも「工業デザイナー」という肩書きを使用している秋岡自身の職能と、その原理自体に抵抗を示した姿勢の双方が読み取れる。しかし、数多くの行動の中で、ついにモノ・モノとしても、氏自身のデザインとしても革新的な物作りはせずに、既存のものの普及や改良に終止している点がまたユニークである。

「秋岡芳夫とグループモノ・モノの10年」(新荘蓁子編・玉川大学出版部)には「これをデザイン運動と呼ぶデザイナーが何人いるか私は知らない。モノ・モノのスクラップファイルを見る限り、デザイン専門誌が取材に来た形跡はない」という記述がある。全国に広がったファンにとって、それがデザイン運動だったのかどうかなどはどうでもよい、ごく日常的な活動であり製品なのであろう。また、それは秋岡イズムの定着率は高かった証明でもある。

画一的なIDを中心にしたプロダクト・デザイン界に一石を投じた秋岡氏の活動が話題になっていた1970年前半は、様々な意味で社会が大いに混乱していた時代だった。70年日米安保反対闘争を軸に、学園紛争が相次いで吹き荒れた。一方、産業公害や自動車による死亡事故も深刻な新しい社会問題として浮上し、工業の飛躍的な発展がもたらす「歪み」が、爆発的な経済発展と対局するような構図として議論され、マスコミをにぎわせたのである。

こうした状況で、まずドル・ショックが起こり、次いで世界中を震憾させたオイル・ショック(第一次石油危機)が襲来したから、まさに戦後の歴史的な転換に相応しい条件は全て整っていたのである。石油がなければ何も出来ない。こんな根底的な問題を突き付けられ、生産する意味も揺らぎ、真面目なID界には格好の鏡、反省材料ともなった。こんな折に、偶然にも絶妙のタイミングで出版されたパパネックの「生きのびるためのデザイン」(阿部公正訳・晶文社)は驚くべき内容として話題をまいた。

ヴィクター・パパネック

1925年にウィーンで生まれた後、アメリカで少年時代を過ごした氏は、青年時代に建築家の巨匠フランク・ロイド・ライトに師事している。その後、デザイン大学の教壇に立つ傍ら、ユネスコの専門員として発展途上国のデザイン指導にあたったことが、この著書の内容に大きな要因を与えている。

何と、まえがきの冒頭に「多くの職業のうちには、インダストリアル・デザインよりも有害なものがあるにはあるが、その数は非常に少ない。」と書かれていて、まさに時代の花としてエリートのように思われ、ヤングの憧れの的だった風潮そのものに、まず強烈なアッパーカットを放っている。内容の論点は、生活に必要な物、つまり需要に対して供給する形式のメカニズムにラディカルな観点で解明を挑んだもので、先進工業国で登場するインダストリアル・デザインは必ずしも、そのパイプの役目を果たしていないと決め付けている。

さらにこの論旨はマイノリティーのためのデザインを持ち出すことによって一層説得力を増す。身障者や病人、老人といった弱者や、未開発の第三世界の人々の道具はどのようなものが望ましいのか、実際に学生への課題として作成されたものなどを紹介しているが、圧巻はパパネック自身がデザインした空き缶と馬糞を燃して機能するように考案されたラジオに代表されるように、異常とも思えるアイデアの数々を綴っている点であろう。こうしたものの根底には、徹底して商業主義に立脚したアメリカのインダストリアル・デザインの批判があり、日本のそれと照らし合わせても同義のものとなるから、IDのデザイナーには痛烈なものとなった。

結局パパネックはその本質として、民族や地域性も含めて生態学デザインのアプローチへ結び付けて、今日のエコロジーの問題の先鞭をつけるものとなっているが、案外と氏が問題提起の中で「廃物化」(これまた先見の明があったことは確かだが、、)の条項については一つの壁めいたものが見えている。自転車の耐用年数25年・実際のアメリカで使用された年数2年・低開発国では75年、同様に自動車11年・アメリカ2.2年・低開発国40年、建設機械14年・アメリカ8年・低開発国100年以上であり、こうした現象が生みだされる要因は人為的な廃物化の計画が産業界にあるからと指摘しているが、、、。

しかし、最近でも「デザイナーの役割は、異なる技術、科学、および芸術の間の通訳者になることである。(中略)考慮すべき新しい能力、姿勢、およびアプローチは、地球上での人間生活に対してもっと深い関心を持つことである。すなわち、生態学上および健康上の問題をもっと理解して、環境上の問題に結び付けることである。生物学をきちんと理解することは必要な新しい能力である。」(Design

News1989年特集・来たるべき時代のデザイン)結局、パパネックのデザイン観は、その最も中枢の機能を担ってきた「欲望」を徹底的に排除した中から、作りだされている、と理解できよう。

1970年中盤からは、そんな訳で世の中も再びエスタブリッシュ化へ右折し始める中で、万国博などの国家としての目標もなく、経済的にも低成長時代に入っていく。片方では大型家電商品も含めて、基本的な需要が一巡したことも手伝って、様々な価値を認める「多様化」社会への分岐点を迎えるという時代の出発にもなった。前号までに紹介した新しいタイプのデザイナーが次々に登場したのも、この時期である。また、大手企業の商品計画の順番もすっかり変わり、所謂デザイン優先の作業形態が芽生え、技術のパッケージングとしか考えなかった、IDの位置づけは革命的に変化しつつあった。

こうした事に浮かれる感情が持てなかったのは1975年の「工芸ニュース」の休刊に代表されるIDに関わるジャーナリズムが皆無に等しい状態になっていたことではかなろうか。店頭に並べられるデザイン定期刊行物がなかったくらいだから、IDを評論できる人物も存在しないように思われていた。だいたいプロダクト・デザインの範疇を評論する意義なども、すっかり忘れていた有様だったのである。こんな時、それに一撃を与えるように「近代日本の産業デザイン思想」(1979年・晶文社)の著書で彗星のごとく登場したのが柏木博氏は、その後重要なそのジャンルでの存在となる。

しかし、間もなくイタリアから次々に伝わってきた「ポスト・モダン」と呼ばれた新しいデザイン運動は、既存のデザインの批評を含有した意味では前者二人と共通するが、最も現代的な手法で、最も有効なエレメントを使い、最も世界的に高名なデザイナーが参画したという意味でも、嘗てなかったほどのエキサイティングな成功を収めた。この中枢的な人物に1980年からドムス誌の編集長という立場を100%活用して、その普及に務めたアレッサンドロ・メンディーニがいた。

アレッサンドロ・メンディーニ

このポスト・モダンを決定づけたものは、パオロ・ポルトゲーゼとも、チャールズ・ジェンクス、アンドレア・ブランジ、あるいはエットレー・ソットサスと言われているが、最も影響を与え、その突破口を開いたのはマイケル・グレイブスと見るのが妥当なところであろう。グレイブスは特にアメリカ全土に点在するスナールのショウ・ルーム・デザインの連作で、その後ポスト・モダニズムと規定された様式の折衷(ここではミノックス・ヘレニズムやネオ・クラシズムなどのアッセンブル)や空間のメタファーとしての意味付けがなされていた。驚くべきは、何とこの展開はすでに1972〜3年から始まっていたということである。

ではグレイブスとメンディーニとの結び付き、あるいはそれによる成果はどのようなものであったかと言えば、おそらくそれはメンディーニがプロデュースしたアレッシ社のプロジェクトである「プログラム6」だったはずだが、これはグレイブスがインテリア・デザインで具体的な発表を行なってから10年も経過した1982年の出来事である。では、メンディーニ自身はこの間どのような活動をしていたのか。

1931年にミラノで生まれた後、ミラノ工科大学で建築を学び、ニッツオーリのスタジオで所属していた当時から反権力的な運動をしていた。1970年、「燃える椅子」をアバンギャルド・デザインの象徴として発表したメンディーニは、その手法をクラフトに求め、1973年「カウンター・スクール」を開校し、工芸の教授法という啓蒙をラディカル・デザインに仕立て上げ、「カサベラ」誌を通じて提唱する。そこで出てきた集大成のようなものが1978年に発表された「スタジオ・アルキミア」のデザイン群である。このメンバーの中には後の「メンフィス」のリーダーとなったE・ソットサスをはじめ、これまた一方の前衛派の巨匠A・ブランジや、M・D・ルッキら7名が参画している。

氏はこの間、1970年〜75年の「カサベラ」誌に続いて、77年〜81年に「モード」誌、79年〜85年に「ドムス」誌の編集長を務めている。こうした一連の活動の内容を知る上で、この連載に相応しい氏の言葉を紹介するとすれば、次のものが適切だろう。「私の仕事は思考のための道具を作りだすことであり、私の雑誌の仕事も同様である。これらの結果はほとんど目に見えず、おそらくは、単に存在しているというのみ、移り変わる資料であり、断片、言葉、過ち、思い出、絵、事物、出会い、それらがすべてオブジェクトである。」(1979年ジャパンインテリアデザイン12月号)すなわち、氏の活動全てが作品であり、啓蒙であり、思想活動であるということだ。

しかし、ここでどうにも理解に苦しむのはメンディーニが展開してきたラディカル・デザインと権力(資本家や社会体制)との関係である。氏の考えを例えて言えば、極端な左翼思想であり、一種の既存破壊活動者である。日本だったらまともに相手にされず、出る前に消されてしまっただろうと思われるほど激しいものがあった。こうした人物が編集長に抜擢される、「カサベラ」誌も「ドムス」誌も、世界的に販売されているとはいえ、5万部前後の発行部数を誇る、大デザイン建築専門誌なのである。(日本のあの本の編集長がメンディーニになったと想像してみたまえ。)

また、もうすっかり日本でも有名な「アレッシ」社との関係も同様である。前述の「プログラム6」(アルド・ロッシ、リチャード・マイヤー、磯崎新、山下和正らが参加)のプロデュースは、最近のP・スタルクらが参加した「プログラム9」まで継続している。これも不思議である。しかし、これら不可解の頂点はメンディーニの最も極端なデザイン思想「バナール」を前面に押し立てていた1980年〜1982年にオーストリアの「フォーラム・デザイン」展のテーマ館に招聘されたり、一連の「アルキミア」活動に対してイタリアのゴールデン・コンパス賞が贈られていることである。

こうしたことを総括して考えると、メンディーニが実践してきた前衛ラディカル・デザインの一貫したアイロニーや逆説性(物体の記号学的批判ム磯崎新評)の提案を、社会の一方に配置するのではなく、逆に体制の活性化のためにイタリア自体が活用してきた、つまり、今、全世界がイタリアン・デザインに最も注目をするベースにはメンディーニが大きい存在になっているし、その活動を取り込んで来たイタリアのデザイン界や産業界の体質にも多大な要因が隠されていた、と言えるのではなかろうか。

さて、どうだろうか。秋岡芳夫のグループモノ・モノと地方伝統工芸のネット・ワーク、V・パパネックの理論を実験した学生の作品制作を通じた仮説展開、そして、イタリア全体を巻き込んだA・メンディーニのラディカル・デザインの提唱。それぞれの活動は、それぞれの風土やバックボーンに支えられ、また結果的にそうした背景を強化するものに繋がっている。しかし、この三者を比較して見えるものは、意外にも社会性が充分感じられるものが個人のパワーに終始依存していて、個人的な偏見に終りそうに思われたものが、意外や意外、巨大な社会巻き込んで世界的な影響を与えた図式があった。

過去、インダストリアル・デザイナーの大半が企業に入った。企業内デザイナーということは、工場内デザイナーという呼び方に等しい。つまり、工場が要求される様々なものとデザイナーの求められるものが同一で、同質だったのである。これはまさしくデザインがイコール生産・販売とでも言うべきものではないか。勿論、経済は確かに発展したから、そうした意味での功績が認められよう。しかし、そうした企業経営が今求めているものが「イタリア・デザイナー」というのは何とも皮肉である。そして、残念なのは依然として「儲かる」もの以外の探索と認知、あるいはそうしたものへの投資は一握りの企業にしか行なっていないという現実である。

|